Kobe University Repository : Thesis

学位論文題目

Title

音韻的有標性とその音声学的基盤

氏名

Author

竹安, 大

専攻分野

Degree

博士(学術)

学位授与の日付

Date of Degree

2009-09-25

資源タイプ

Resource Type

Thesis or Dissertation / 学位論文

報告番号

Report Number

甲4803

権利

Rights

JaLCDOI

URL

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/D1004803

※当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。PDF issue: 2018-12-23

博士論文

平成

21 年 9 月 24 日

音韻的有標性とその音声学的基盤

神戸大学大学院文化学研究科(博士課程)

社会文化専攻

竹安 大

博士論文

学籍番号: 066d713h

氏 名: 竹安 大

専 攻: 社会文化専攻

論文題目: 音韻的有標性とその音声学的基盤

指導教員氏名(主) 窪薗 晴夫

(副) 岸本 秀樹

(副) 大坪 庸介

目次

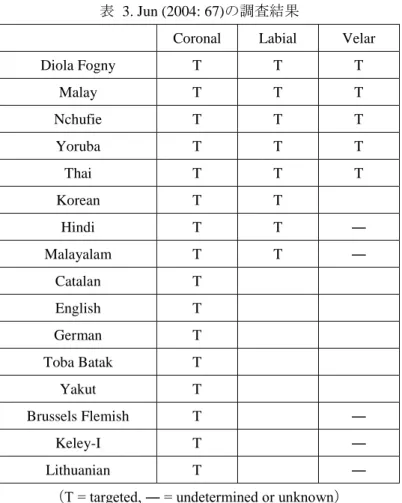

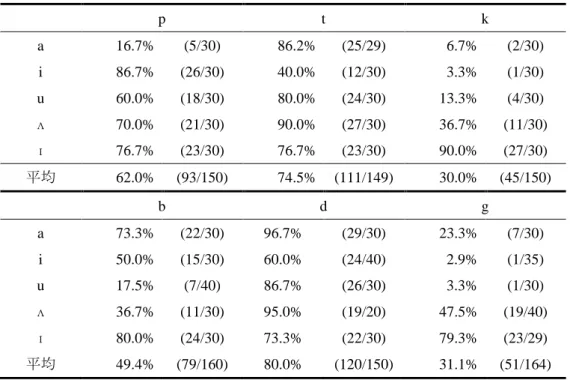

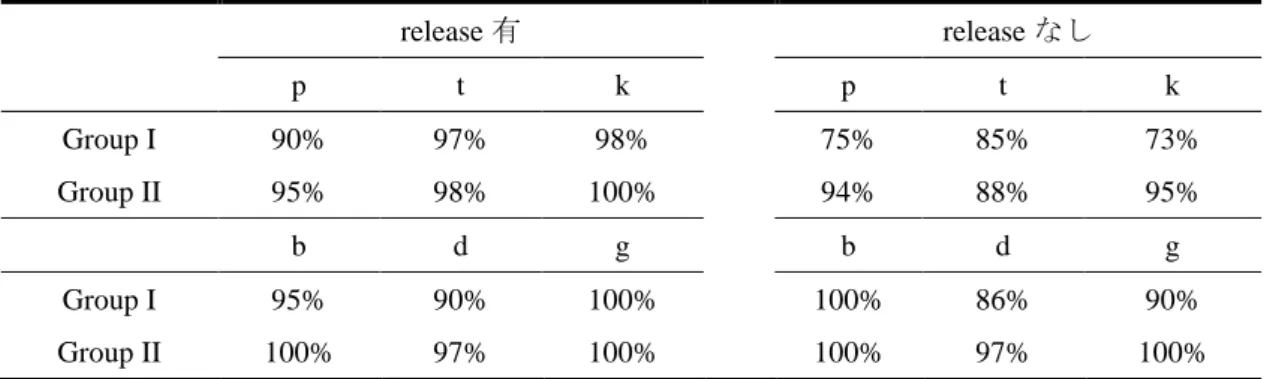

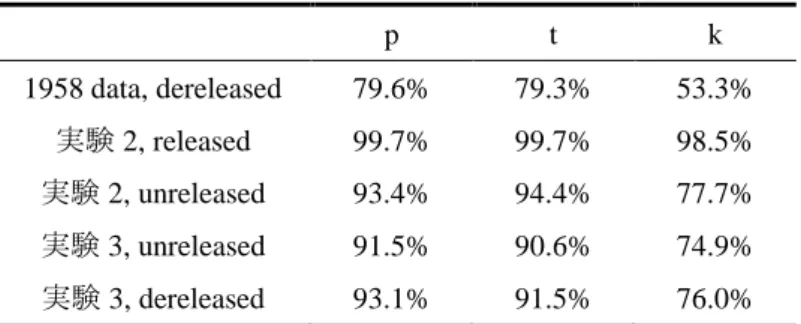

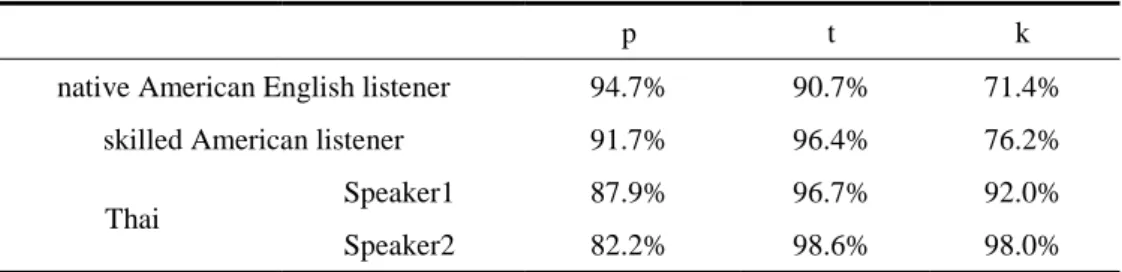

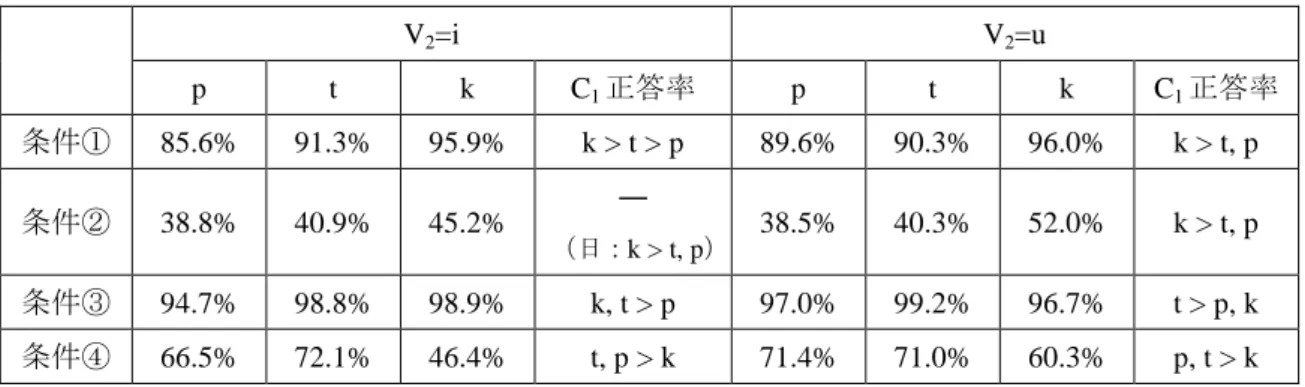

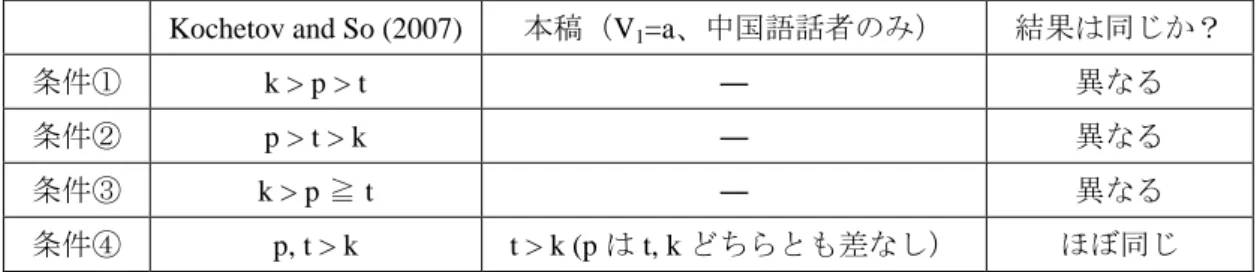

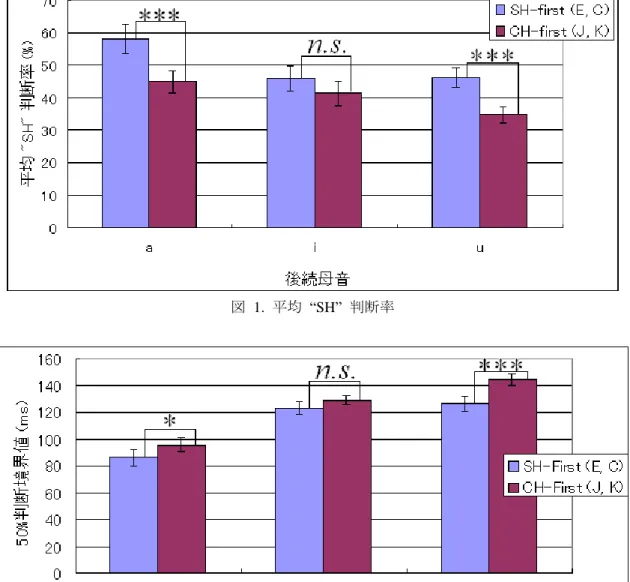

謝辞 ... v 1. 序論:音韻現象とその音声学的基盤 ... 1 1.1. 有標性 ... 1 1.2. 有標性の定義 ... 2 1.3. 有標性に関する諸問題 ... 4 1.3.1. 有標性と音声学的またはその他要因の関係 ... 6 1.3.2. 有標性に関与するとされる要因 ... 6 1.3.2.1. 産出的な要因 ... 6 1.3.2.2. 知覚的な要因 ... 7 1.3.2.3. 個別言語の音素使用(出現)頻度 ... 8 1.3.2.4. その他の要因 ... 8 1.4. 本研究の目的 ... 9 2. 閉鎖音の調音点の有標性とその音声学的基盤 ... 12 2.1. 閉鎖音の調音点の有標性 ... 12 2.1.1. 閉鎖音の調音点の有標性:音韻的事実 ... 12 2.1.2. 調音点の有標性の音声学的基盤:先行研究 ... 14 2.2. 閉鎖音の子音連続(C1C2)における調音点同化の非対称性:音韻的事実 ... 16 2.3. 調音点同化の非対称性と有標性との関係 ... 18 2.4. 調音点同化の非対称性の音声学的基盤:先行研究における説明とその問題点 ... 19 2.4.1. 産出の労力(困難さ) ... 20 2.4.2. 視覚的要因 ... 21 2.4.3. 知覚的要因 ... 21 2.4.4. その他の説明の可能性 ... 22 2.4.1.1. Jun による説明 ... 22 2.4.1.2. Jun のスケールの問題点 ... 24 2.4.1.3. 語末閉鎖音に関する先行研究 ... 25 2.5. 先行研究における Jun (2004)のスケールの検証 ... 32 2.5.1. Kochetov and So (2007)による知覚実験 ... 32 2.5.2. Kochetov らの実験の問題点と、残された問題点 ... 35 2.6. 調音点の有標性への音声学的説明:知覚実験 ... 36 2.6.1. 実験の概要(刺激・被験者・手順) ... 36 2.6.2. 結果 ... 41 2.6.3. 考察 ... 54 2.7. 総合的考察とまとめ ... 66 2.7.1. 知覚実験結果の総括 ... 66 2.7.2. 調音点の有標性の音声学的基盤 ... 67 2.7.3. 音声学的要因による説明の有効性と限界について ... 68 2.7.4. その他の分野・領域との関連 ... 693. 摩擦音・破擦音の有標性:言語間差異とその音声学的基盤 ... 71 3.1. 摩擦音・破擦音の有標性と言語間差異:音韻的事実 ... 71 3.2. 言語間差異が生じる理由:先行研究における説明とその問題点 ... 73 3.2.1. 音素頻度説 ... 73 3.2.2. 音素頻度説以外の説明の可能性 ... 77 3.3. 有標性の例外に対する音声学的説明:4 言語(英・中・日・韓)の話者に対する知覚実験 ... 78 3.3.1. 音韻的事実の確認:英語、中国語(普通話)、日本語、韓国語における ʃ と tʃ の獲得 順序 ... 78 3.3.2. 英語話者、中国語話者、日本語話者、韓国語話者(成人)に対する知覚実験(実験 3- 1) ... 80 3.3.3. 結果 ... 81 3.3.4. 考察 ... 83 3.3.4.1. ①「乳幼児の持つ知覚の選好」説 ... 83 3.3.4.2. ②「成人の知覚的な選好により引き起こされた記述的なバイアス」説 ... 85 3.4. 有標性の例外に対する説明:幼児の音声を刺激とする知覚実験(実験 3- 2) ... 87 3.5. 有標性の言語間差異とその音声学的基盤:結論 ... 93 3.5.1. 知覚実験結果の総括 ... 93 3.5.2. 音声学的要因(またはその他の要因)による説明の有効性と限界について ... 94 3.5.3. その他の分野・領域との関連 ... 94 4. 単子音・重子音の有標性の例外とその音声学的基盤 ... 95 4.1. はじめに ... 95 4.1.1. 単子音・重子音の有標性 ... 95 4.1.2. 単子音・重子音の有標性への例外:借用語における促音挿入とその非対称性 ... 98 4.1.3. 章の構成 ... 100 4.1.3.1. 借用語における s, sh の非対称性 ... 100 4.1.3.2. 借用語における無声閉鎖音・有声閉鎖音の非対称性 ... 101 4.1.3.3. 借用語における x (h), f (ɸ)の非対称性 ... 102 4.2. 借用語における s, ʃ の非対称性(有標性の例外)とその音声学的基盤 ... 102 4.2.1. 先行研究 ... 103 4.2.1.1. 日本語の促音・非促音 ... 103 4.2.1.2. 借用語の s, sh の促音挿入の非対称性 ... 103 4.2.2. 英語側原因説の検証 ... 105 4.2.2.1. 英語の s, sh の持続時間に関する先行研究... 105 4.2.2.2. 英語話者に対する産出実験(実験 4-1) ... 106 4.2.3. 日本語側原因説の検証 ... 110 4.2.3.1. 日本語話者に対する産出実験(実験 4-2) ... 111 4.2.3.2 s, sh の促音知覚実験(実験 4- 3) ... 113 4.2.3.3. s, sh の促音知覚実験(実験 4- 4) ... 118 4.2.3.4. 残された問題 ... 122

4.2.4. s, sh の促音挿入の非対称性:まとめ ... 136 4.3. 借用語における無声閉鎖音・有声閉鎖音の非対称性(有標性の例外)とその音声学的基盤 ... 136 4.3.1. 先行研究:非対称性(有標性の例外)の音韻的事実 ... 137 4.3.2. 音声学的説明:英語話者に対する産出実験(実験 4- 5) ... 139 4.3.3. 韓国語話者の産出との比較 ... 148 4.3.4. まとめ ... 151 4.4. 借用語における x (h), f (ɸ)の非対称性(有標性の例外)とその音声学基盤 ... 151 4.4.1. 先行研究:非対称性(有標性の例外)の音韻的事実 ... 151 4.4.2. 非対称性(有標性の例外)に対する音声学的説明 ... 153 4.4.2.1. 産出実験(実験 4- 6) ... 154 4.4.2.2. 知覚実験(実験 4-7) ... 158 4.4.2.3. 知覚実験(実験 4-8) ... 165 4.5. 総合的考察 ... 176 4.5.1. 借用語の促音挿入における 3 つの非対称性の統一的説明 ... 176 4.5.2. 音声学的要因による説明の有効性と限界について ... 178 4.5.3. 借用語音韻論以外の諸分野への知見 ... 179 4.6. 借用語における非対称性(有標性の例外)とその音声学的基盤:結論 ... 179 5. 閉鎖音・摩擦音の有標性およびその例外の音声学的基盤 ... 181 5.1. はじめに ... 181 5.2. 閉鎖音・摩擦音の有標性:音韻的事実 ... 181 5.2.1. 自然言語における音素分布 ... 181 5.2.2. 幼児の音の獲得(産出)順序 ... 182 5.2.3. 音の喪失 ... 184 5.2.4. 近畿方言におけるザ行音・ダ行音の混同 ... 186 5.2.5. 閉鎖音・摩擦音間の有標性:まとめ ... 187 5.3 有標性の例外と位置の影響:音韻的事実 ... 187 5.3.1. 幼児の音韻獲得に見られる位置の影響 ... 187 5.3.2. 音の喪失(構音障害の患者の音産出)に見られる位置の影響 ... 189 5.3.3. 近畿方言のザ行・ダ行音の混同に見られる位置の影響 ... 190 5.3.4. 弱化(lenition) ... 192 5.3.5. 沖縄方言における閉鎖音の摩擦音化 ... 193 5.3.6. 有標性と位置の影響:まとめ ... 193 5.4. 有標性とその例外の生起要因:先行研究における説明とその問題点 ... 195 5.4.1. 個別言語の音素使用頻度と有標性 ... 195 5.4.2. 視覚的要因 ... 197 5.4.3. 産出的要因 ... 197 5.4.4. 知覚的要因 ... 199 5.5. 音声学的要因による説明の可能性 ... 202 5.5.1. 知覚の手がかり ... 202

5.5.1.1. 閉鎖音の知覚の手がかり ... 203 5.5.1.2. 摩擦音の知覚の手がかり ... 204 5.5.1.3. 知覚の手がかりに関する予備実験(実験 5- 1) ... 206 5.5.2. 成人と幼児の知覚の手がかり ... 209 5.5.3. 頑健性 ... 210 5.6. 有標性とその例外に対する音声学的説明 ... 211 5.6.1. 実験 5- 2:成人・幼児に対する知覚実験 ... 211 5.6.2. 実験 5- 3:音の頑健性に関する知覚実験 ... 218 5.6.2.1. 先行研究の結果との比較 ... 222 5.6.2.2. 実験結果の解釈 ... 223 5.6.2.3. 成人・幼児実験との比較 ... 226 5.7. 総合的考察 ... 229 5.7.1. 有標性とその例外の音声学的基盤 ... 229 5.7.2. その他の分野・領域との関連 ... 230 5.8. 残された課題 ... 230 5.9. まとめ ... 231 6. 結論 ... 233 参考文献 ... 236

謝辞

本論文は筆者が神戸大学大学院文化学研究科(現:人文学研究科)社会文化専攻博士課程に在籍中 の研究成果をまとめたものである。論文執筆に当たっては多くの方々からご支援いただいた。ここに 記して感謝申し上げたい。 同研究科教授窪薗晴夫先生には、筆者が修士課程在籍中から指導教員として終始ご指導をいただい た。窪薗先生には、研究内容だけでなく、研究者としてのありかたについても学ばせていただいた。 また、実家から離れて暮らす筆者の生活面についても常にご配慮くださり、常に温かい支援をいただ いた。たいした知識もないまま修士課程から言語学の世界に飛び込んだ筆者が言語学の面白さを理解 し、これまで研究を続けることができたのは、窪薗先生の熱心な指導とご支援があったからに他なら ない。ここに深謝の意を表する。 同研究科元教授(現・帝塚山大学現代生活学部こども学科教授)小椋たみ子先生には、博士課程在 籍中に副指導教員として本論文の細部にわたりご指導いただいた。特に、ゼミでは乳幼児の言語発達 に関するさまざまな知識を授けていただくとともに、本論文の言語獲得に関する議論に対して有益な ご助言をいただいた。ここに深謝の意を表する。 同研究科准教授大坪庸介先生には、副指導教員として本論文の構成に関して様々な助言をいただい た。ここに感謝の意を表する。 同研究科教授西光義弘先生・松本曜先生・岸本秀樹先生には、修士課程のときから言語学の諸分野 に関する知識を授けていただき、言語学の議論の進め方を学ばせていただいた。また、博士論文中間 発表会では本論文について様々なご助言をいただいた。ここに感謝の意を表する。 神戸松蔭女子大学英語英米文学科教授松井理直先生には、筆者が修士課程在籍中に音声学、特に実 験音声学の手法を学ばせていただき、博士課程在籍中も学会などで定期的にご助言、ご指導をいただ いた。また、本論文の外部審査員として重要なコメントを寄せていただいた。本論文の議論では知覚 実験を論拠の一つとしているが、そうすることができたのも松井先生のご指導があったからに他なら ない。ここに記して深謝の意を表する。 神戸松蔭女子大学英語英米文学科教授松田謙次郎先生には、筆者が博士課程在籍中に統計検定手法 の基礎を教えていただいた。今でこそある程度の統計検定手法を理解し使いこなすことができるよう になったが、その基盤は松田先生の教えにあることは言うまでもない。ここに深謝の意を表する。 本専攻言語学研究室の各位には、研究の遂行にあたり日ごろより有益な助言をいただいた。特に、 修士課程に同期で入学した秋田喜美氏、小川晋史氏、儀利古幹雄氏らとの討論は、本論文の方向性に 対して常に示唆を与えてくれた。竹村亜紀子氏、齋藤紀子氏、權延姝氏、瀧口いずみ氏、森下裕三氏、 中村千紘氏、薛晋阳氏をはじめとする研究室の後輩たちには、本論文の実験実施に当たって様々な形 でご協力いただいた。ここに記して感謝の意を表する。 ボランティア団体「かにっ子ファミリー」(代表:久保登喜子)のメンバーおよび会員の方々には、 幼児のインフォーマント探しにご協力いただくのみならず、調査場所まで提供していただいた。ここ に記して感謝の意を表する。 最後に、大学院進学に理解を示し、本論文執筆中に常に暖かく励ましてくれた家族にも感謝申し上 げたい。家族からの支援があったからこそ、本論文を書き上げることができた。 なお、本研究の一部は日本学術振興会特別研究員奨励費(「摩擦音の有標性に関する知覚的要因の研 究」・課題番号 18・827)の助成によった。1. 序論:音韻現象とその音声学的基盤

本稿は、音韻論と音声学の関係について議論するものである。言語学における音の研究には音韻論 と音声学の 2 分野があるが、従来、この 2 つの分野は個別に扱われることが一般的であり、音韻現象 を音声学的に説明しようとする試みは存在したものの(Westbury and Keating 1986)、それほど重要視さ れては来なかった。しかしながら、近年ではこの 2 つのアプローチの統合、すなわち音韻現象および 音韻理論の音声学的基盤を明らかにすることが急務の課題となっている(Hume and Johnson 2001,

Hayes and Steriade 2004)。これは、音韻理論の音声学的基盤を明らかにすることで、しばしば抽象的な

議論のみにとどまりがちな音韻論の妥当性を証明することにつながり、よって更なる音韻理論の発展 を促すことになると考えられるためである。しかし、音韻論と音声学の統合の重要性は誰もが認識し ているものの、実際には多くの音韻現象の音声学的基盤は明らかにされないままである。そこで、本 研究では、音韻論における「有標性」について取り上げ、その音声学的基盤を明らかにし、それを通 して音韻論と音声学の統合に貢献することを試みる。 1.1. 有標性 本研究では、音韻論における「有標性」の概念と音声学の関係について議論する。自然言語におい ては、特定の音や構造が通言語的に好んで用いられるのに対し、別の特定の音や構造は通言語的に避 けられるという現象がしばしば観察される。言語にしばしば生じるこのような非対称的現象を説明す るため、音韻論においては言語音に基本的(無標)なものと複雑(有標)なものがあり、言語普遍的 な有標性の階層が存在するという想定がなされてきた。有標性の概念は音韻理論の基盤となるもので あり、例えば最適性理論(Prince and Smolensky 1993/2004, Kager 1999)においては、有標性は「有標性

制約」として「忠実性制約」と並ぶ理論の柱となっている1。 有標性の存在自体は多くの研究者によって支持されているが、有標性が存在する理由については議 論が分かれるところである。普遍的有標性階層を提唱した Jakobson (1941/1968)は、「普遍文法」などの 用語は使用しないものの、産出・知覚や視覚といった要因では音韻獲得において見られる事実を説明 することはできないとして、有標性をそうした要因には依らない法則だと捉えている。一方で、産出 や知覚などの音声学的な要因や視覚やその他の認知的な要因、あるいは音の使用頻度やその他の言語 外的な要因が有標性の発生に関与するという立場(Westbury and Keating 1986, Kager 1999, Lindblom 2000, Beckman et al. 2003, Hayes et al. 2004, Hume 2008)もある。音声学的な要因(またはその他の要因)

などが何らかの形で関与すると想定する「音声学に基づく音韻論」(Hayes et al. 2004)の立場が近年で

は主流となりつつあるが、それらの要因がどの程度関与すると想定するかは研究者によって異なって

いる。例えば、「音声学に基づく音韻論」の提唱者である Hayes and Steriade (2004)は、有標性と音声学

の関係は間接的なものである(必ずしも直接的ではない)と想定しているが、両者にはかなりのつな がりがあるとしている。筆者が見る限り、先行研究においては、音声学的要因(またはその他の要因) 1 幼児が「ぞう」([zo:])と「どう」([do:])といい間違えるという現象を例に取ると、最適性理論では(非 常に簡略化して言えば)「ぞう」をそのままの形で出力することを命じる「忠実性制約」が、有標な音 (この例では[z])を禁じようとする「有標性制約」よりも下位にランクされるために z → d という音 変化が起こると分析する。一方、通常のいい間違いのない場合であれば、忠実性制約が上位にランク するために「ぞう」がそのままの形で(音変化を起こさずに)出力されると分析する。

の有効性は認めつつも、それだけでは完全には現象を説明しきれないという見解が多いようであるが (Westbury and Keating 1986, Cole and Iskarous 2001, Kochetov 2006, Kochetov and So 2007)、音声学的要 因による説明の有効性については、研究間で扱っている現象が異なっていることもあって、一貫した 結論は得られていない。また、音声学的要因(あるいはその他要因)によって有標性が存在する理由 を完全に説明できる(極端に言えば、「有標性」は必要な概念ではない2)という立場も存在している (Hume 2008)。 このように、有標性と音声学的(あるいは言語外的)要因との関係については様々な見解が存在し ている。立場が分かれる理由の一つは、指摘されている音声学的またはその他要因がどの現象に対し てどの程度の説明力を持つのかがまだ完全には解明されていないことにある。同様の問題は、有標性 に対する例外的な現象の扱いにおいても見られる。有標性の例外的な現象を説明しようと試みる研究 の大半は、音声学的要因や個別言語的な要因にその根拠を求めるが(Beckman et al. 2003)、例外と要因 の関係に関する客観的な議論がなされていない場合が多い。 本研究の目的は、従来指摘されてきた有標性の生起要因および有標性の例外の生起要因について再 検討し、それらの要因がどの程度現象を説明できるのかを明らかにすること、また、特に知覚的な観 点から現象(従来から知覚的要因の関与が指摘されていたもの、およびされていないもの)に対して 新たに考察を加え、知覚的な要因が有標性や有標性の例外が生じる理由の説明として有効であること を示すことである。これらの有標性とその音声学的基盤の考察を通して、有標性と音声学の関係を明 らかにするのみならず、「音声学に基づく音韻論」のアプローチの妥当性についても検討し、音韻論と 音声学の統合に貢献することを目指す。 1.2. 有標性の定義 有標性を定義する指標には様々なものが存在する。普遍的な有標性階層の存在を指摘した Jakobson (1941/1968, 1971)によると、有標性の存在は、自然言語の音素分布(無標であるほど広く分布する)、 幼児の音韻獲得における獲得順序(無標であるほど早く獲得される)3、音の喪失の順序(無標である ほど喪失されにくい)などの現象に現れ、これらの現象を分析することで確認される。 (1) 有標性が観察される領域と予測(Jakobson 1941/1968, 1971, 窪薗 1999) 無標 有標 a. 自然言語における音素分布 多い 尐ない b. 幼児の獲得 早い 遅い c. 喪失の順序 遅い 早い (音産出における音素の正産出率 高い 低い) 幼児の音韻獲得や失語における喪失の順序の指標として一般に用いられるのは音産出における音素 2 有標性の存在として報告されてきた現象や事実自体を否定するわけではないが、他の要因によって説 明がつくので必要ではないという立場。 3 Jakobson (1941/1968)は幼児の音韻獲得や失語における音の喪失の有標性分析において重要なのは「音 の対立」の獲得や喪失であって、表層に現れる音声的なものは対象としないとの立場をとっている(例 えば、喃語期において乳幼児は様々な音を発するが、このとき出された音は何らかの対立を持って出 てくるわけではないので、有標性の説明対象ではない)。

の正産出率である(Templin 1957, Prather et al. 1975, Smit et al. 1990, 中西他 1972, Zhu and Dodd 2000,

他)。正産出率が高い音は低い音よりもより早く獲得されている(または、障害の度合いが軽い)と見

なすことができるので、正産出率が高いほど無標だと解釈することが可能である。失語に関しては、 失語症患者の発音訓練において、複雑な構造のものを練習させるとそれよりも単純な構造のものにも 訓練の効果が般化されるが、逆はない(単純な構造のものを練習させた場合に複雑な構造のものに訓 練の効果が般化されることはない)という報告がある(Maas et al. 2002)。Maas et al. (2002)はセグメン トのレベルでの改善を調べているわけではないが、失語においても有標性の含意法則が実際に存在す ることを示唆する研究として注目できる。 Hume (2008)では、有標性の度合いを測る尺度として(2)のような指標が使われてきたと述べている4。 (2) 有標性の指標(Hume 2008: 84) 無標な音は有標な音に比べて: a. 削除、同化、reduction などの音韻現象におけるターゲットとなる b. 挿入、中和、音位転換(metathesis)などの音韻現象における結果生じる c. より広く分布する d. 音声的によりばらつきがある e. 産出しやすい f. 知覚しやすい(強い知覚の手がかりを持つ)5 g. 知覚しにくい(弱い知覚の手がかりを持つ) h. その言語における出現頻度が高い i. 通言語的に頻度が高い j. 獲得されるのが早い k. クレオール形成のときに保持されやすい 以上のように、有標性は幼児の獲得や音素頻度をはじめとする様々な現象に渡って観察されると見 なされているが、一方で、de Lacy (2006)のように有標性を普遍文法によって生得的に定められたもの であるとする立場からは、幼児の音韻獲得や音素頻度(自然言語における分布および言語における出 現頻度)など有標性に関係すると考えられている指標の多くは言語使用(Performance)に関するもの であるため、有標性は言語使用の側面から切り離して議論するべきだとする指摘も存在する。しかし ながら、有標性の音声学的基盤を考える上では、必然的に言語使用の側面を定量的または実験的に調 べ、それによって有標性との関係を論じることになる。また、音声学に基づく音韻論のアプローチ (Hayes and Steriade 2004)においては、有標性は普遍文法によってあらかじめ定められたものとは想 定しない。よって、本稿では Jakobson (1941/1968), 窪薗(1999)などと同様に、de Lacy (2006)が言う 4 Hume は有標性をより一般的な概念で捉えようとする立場であるため、必ずしも有標性に関して肯定 的であるわけではない。 5 この定義の中には知覚しやすさに関して相反する定義が 2 つ混在している。「知覚しやすい」「知覚し にくい」がともにその音が無標であることを示すということは矛盾しているように思われるが、Hume (2008)によるとこの 2 つの定義は全く別のメカニズムによって有標性に関与する(知覚しやすい音は対 立を作り出すために使われやすく、頻度が高くなるため無標になる。一方、知覚しにくい音は知覚し やすい音に比べて一般に産出しやすいため、やはり使用されやすく無標になる)ために矛盾ではない との見解を示し、これらを統一的に扱うことができるモデルを提案している。

ところの言語使用(Performance)に関係する有標性も対象として議論をする。 なお、有標性階層は調音法・調音点・声帯振動など言語音の様々な側面において生じるため、階層 は一つではなく複数が存在する。例えば、阻害音だけをとってみても、阻害音について生じる有標性 階層には、以下のようなものがあることが指摘されている。 (3) 阻害音に生じる有標性階層の例 a. 閉鎖音の調音点 前寄り(両唇・歯茎)の方が後寄り(軟口蓋)よりも無標 b. 摩擦音・破擦音 摩擦音のほうが破擦音よりも無標 c. 単子音・重子音 単子音のほうが重子音よりも無標 d. 閉鎖音・摩擦音 閉鎖音の方が摩擦音よりも無標 e. 声帯振動の有無(無声音・有声音) 無声音の方が有声音よりも無標 すでに述べたように、有標性は含意法則であるから、幼児の獲得を例にすれば、ある幼児が軟口蓋 音を獲得していれば、その幼児は必ず両唇・歯茎音を獲得していることが含意される(3a)。同様に、破 擦音を獲得した幼児は必ず摩擦音を(3b)、重子音を獲得した幼児は単子音を(3c)、摩擦音を獲得した幼 児は閉鎖音を(3d)、有声音(阻害音)を獲得した幼児は無声音を(3e)、それぞれ獲得していることが理 論的に予測されることになる。 1.3. 有標性に関する諸問題 言語に有標性階層が存在することは事実として認められているが、有標性がなぜ生じるのかという 点については不明な点が多く、現在も議論がなされているところである。同様に、有標性には例外が 生じることも指摘されているが、例外の扱いは立場によって異なっており、これをどのように説明す るかも議論の分かれるところである。 有標性の音声学的基盤の解明は近年とりわけ重要視されるようになっている。この背景には、音韻

論における「最適性理論」(Prince and Smolensky 1993/2004)の台頭がある。最適性理論では、自然言

語には有限個の普遍的な制約が存在しており、様々な音韻現象はそれらの制約の相互作用(ランキン グ)によって生じるものと想定されている。最適性理論の妥当性は、窪薗(2002)でも指摘されてい るように、いかに個々の制約の妥当性・普遍性を立証できるかにかかっており、ある制約の妥当性を 証明するための一つの方法は、その制約が音声学的基盤またはその他の独立した動機を有することを 示すことである。最適性理論における 2 大制約は有標性制約と忠実性制約であり、有標性制約は従来 指摘されてきた様々な有標性階層から構成されている。つまり、個々の有標性階層(制約)の音声学 的基盤を明らかにすることは、音韻理論の妥当性を証明することにつながるものである6。

6 近年の「音声学に基づく音韻論」(Phonetically based phonology (Hayes et al. (eds.) 2004)の枠組みにお いても、音韻現象に生じる非対称性を音声学的に説明することの重要性が指摘されている。

有標性が生じる理由、とりわけ音声学的基盤を明らかにすることは、音韻理論の妥当性の証明とい う観点以外からも重要な課題であると考える。なぜなら、有標性の階層は様々な音韻現象のデータと その分析・解釈から得られているものであるが、データの分析・解釈自体は有標性の理論から完全に 独立し得ないものであるからである。例えば、韓国語の閉鎖音には平音・濃音・激音の 3 項対立が存 在することが知られており、伝統的にはこれらはいずれも無声閉鎖音であると分析されている。この うち、濃音と激音は常に(ただし、同化される場合を除く)無声閉鎖音として出現するのに対し、平 音は有声音間では音声的に有声閉鎖音として出現するので、平音を無声閉鎖音と見なすか有声閉鎖音 と見なすかは解釈の問題となってくる。平音が無声閉鎖音として出現する環境は音声学的に見て声帯 の振動が生じにくい環境(語頭や語末など (Westbury and Keating 1986))であるため、平音の解釈にお いて本来有声閉鎖音である平音がある環境では無声化されると見なすことも、本来無声閉鎖音である 平音がある環境では有声化されると見なすことも可能である7。このようにどちらにでも解釈が可能で ある場合、その解釈には理論的枠組みによるバイアスが生じうる(おそらく、有標性を支持する立場 からは、閉鎖音は無声であることが基本だとされていることから、韓国語の平音は無声閉鎖音だと解 釈するであろう。実際に、有標性に関する議論、特に例外的なデータの扱いにおいて、「先行研究では ~とされているが、データを再分析してみるとこの現象は例外ではない」というような記述が頻繁に 見られる(例えば、de Lacy (2006)など))。言語の記述と理論は相互に発展していくものであるから、 ある程度の依存関係は避けられないことであり、それ自体は必ずしも問題ではない。また、音声学的 な説明をすることでこのような問題が直ちに完全に解決するわけではないが、より客観的な議論を行 うための基盤として、有標性に対して音声学的な動機付けを与えることは重要な課題であると筆者は 考える。 同様に、有標性の例外に対して説明を与えることも重要な課題の一つである。例外的な現象に対す る扱いは、その現象を説明対象から除外するか、そうした例外を説明するための制約(または規則) を新たに導入することである8。例外を恣意的に議論から切り離して説明対象としないのでは、理論と しての求心力は低下してしまう。仮に例外を議論から切り離す場合でも、そのための根拠が必要であ る。新たな制約の導入についても同様で、新たに制約を導入する際にはその根拠が必要である。何ら かの動機付けを持たないその場しのぎの制約を許してしまうと、制約群の肥大化を招き、ひいては理 論の妥当性そのものが揺らいでしまう9。ここでも、新たな制約を導入することの妥当性を証明するた めの一つの方法は、その制約が類型論的、または音声学的基盤(またはその他の独立した動機付け) を持つことを示すことである。実際に、多くの研究で例外を音声学的要因や言語外的な要因などによ 7

Kim and Duanmu (2004)では、平音を無声音として扱う伝統的な解釈に対し、平音を有声音として扱 う分析が提案されている。Kim and Duanmu (2004)によれば、そのように解釈することで子音体系が自 然になり、また、tonogenesis model の観点からもその方がより自然な説明ができるという利点がある。 8 論理的可能性としては、有標性仮説そのものを否定するという選択肢も存在する。しかし、有標性は 以下本研究で議論するように非常に多くの現象に適用できる説明力の高いものであるため、言語学に おいては一部の例外の存在によって仮説そのものを棄却することは一般に想定されない。 9 最適性理論では制約は普遍的であることが想定されていることから、その場しのぎの制約の使用はで きる限り避けられるべきである。また、経済性の観点から考えても、用いられる制約の数は、説明力 が同じであれば、尐なければ尐ないほどよい(特に、乳幼児が生後数年のうちに言語を獲得できると いう事実と、言語学の理論はそれを説明できる必要があることを考えると、言語の理論は単純である べきである)。その場しのぎの制約の導入は制約の総数の増大につながるため、理論の簡潔さの観点か らもできる限り避けられるべきである。以上のことから、新たな制約の導入は何らかの動機付けを持 たない制約は排除されるべきだと考えられている(詳細な議論については、窪薗 2002 を参照されたい)。

って説明しよういう試みがなされてきたが(例:Beckman et al. 2003)、必ずしも満足のいく説明がなさ れていない場合も多い。 以上のように、有標性の音声学的基盤、また、有標性の例外の音声学的基盤を明らかにすることは、 共に現在の音韻論における重要な課題である。本研究では、有標性とその例外の音声学的基盤を明ら かにすることを目的とし、それを通して音韻理論の発展に貢献することを目指す。有標性の音声学的 基盤には、様々な要因が挙げられている。以下では、有標性とその音声学的基盤について議論する前 に、有標性が生じる理由としてどのような要因が説明として用いられてきたのかを見ていく。 1.3.1. 有標性と音声学的またはその他要因の関係 有標性、および有標性の例外は複数の要因が関与して生じると考えられている(Beckman et al. 2003)。 有標性が生じる理由としてしばしば挙げられる要因には、産出的な要因と知覚的な要因がある。 Jakobson (1941/1968)など、一部の研究ではこのような音声学的要因は有標性とは無関係(これらの要 因によっては有標性が生じる理由を説明できない)とする立場もあるが、近年では多くの研究が音声 学的な要因の関与を認めている(Westbury and Keating 1986, Kager 1999, Beckman et al. 2003, Hayes et al.

2004, Kochetov and So 2007, Hume 2008)。また、音声学的なものではないが、音素(あるいは特定の構

造)の分布や使用頻度も有標性と関連付けて議論される要因の一つである。以下では、有標性とこれ らの要因に関する先行研究での議論を概観する。 1.3.2. 有標性に関与するとされる要因 1.3.2.1. 産出的な要因 産出的な要因は人間の身体的な構造に基づくものであり、有標性に対する説明として最も用いられ ている要因である。人間の基本的な身体構造は母語によらず共通しているため、普遍的な現象の説明 として適当であると考えられる。産出的な要因の中には、空気力学的(aerodynamics)なもの (Westbury and Keating 1986, Hayes and Steriade 2004)、調音動作の複雑さ・難しさ(Prather et al. 1975, Ahn and Kim 2003, 田中 1964, 中西他 1970, Kirchner 2001, Beckman et al. 2003)など複数の尺度が存在している。空 気力学的な要因は阻害音における無声・有声の有標性や有声阻害音の重子音の有標性などの説明に用 いられている。また、調音動作の複雑さ・難しさは閉鎖音と摩擦音(歯擦系摩擦音)の有標性などの 説明に用いられている。いずれの尺度においても、他の条件が同じであれば産出が簡単であるほど無 標である10と考えられており、逆の説明(産出が難しいほど無標になる)は筆者の知る限りでは存在し ない。 産出的な要因は有標性に対する例外的な現象に対する説明としても用いられる。例えば、音の弱化 の現象において、閉鎖音が摩擦音化する現象が様々な言語で報告されている(Kirchner 2001)。閉鎖音 は摩擦音よりも無標である(Jakobson 1941/1968)とされているため、閉鎖音が摩擦音化するという弱 化の現象は有標性法則から見ると例外的な現象となる。これに対して Kirchner (2001)は弱化における閉 鎖音の摩擦音化は調音の労力が大きいもの(閉鎖音)から小さいもの(非歯擦系摩擦音)への変化で あることを示し、一見有標性の例外に見える現象は調音器官の動作の大きさ・労力という観点から説 10 ここで言うその他の条件とは産出的な要因以外に有標性に関与する要因を指す。例えば、いくら産 出が容易であっても、その音が聞き手にとって知覚しにくい音であればその音は言語において避けら れやすくなる可能性がある。つまり、「産出が簡単であるほど無標である」というのは、他の要因に関 して条件が同じである場合を想定して述べられたものである。

明できることを示した。例外に対する説明においても、やはり産出が難しいほど出力として選ばれに くいということになり、逆の方向性の説明はない。 1.3.2.2. 知覚的な要因 知覚的な要因は、産出的要因と同じように人間の身体的な制約から生じるものと、言語経験によっ て後天的に生じた言語個別的なものの 2 種類に分けて考えることが可能である。普遍的な現象として 使われるのは主に前者であり、後者は使われるとすれば例外が生じる要因に対してである。 前者の例としては、人間の聴覚システムが挙げられる。音響的に同じフォルマント遷移であっても Onset の位置にある場合(CV フォルマント遷移)のほうが Coda の位置にある場合(VC フォルマント 遷移)よりも知覚しやすいことが Fujimura et al. (1978)の実験によって明らかにされており、頭子音は ほとんどの言語で許容される(無標である)のに尾子音は必ずしも許容されない(有標である)こと の理由とされている。Fujimura et al. (1978)の実験結果は後に Wright (2004)によって人間の聴覚系の特徴 (神経線維の反応)によるものだと解釈されている(つまり、前述の頭子音・尾子音の有標性は人間

が持つ一般的な知覚特徴によって生じたものであると言える)。

後者の例としては、母語の音韻制約などによる知覚的なバイアス(Massaro and Cohen 1983, Pitt 1998) を挙げることができる。後者は言語個別的なものなので、うまく機能するとすれば有標性の例外に対 する説明としてだと思われるが、言語個別的な知覚の要因によって有標性の例外が生じる理由を説明 した研究は、筆者の知る限りでは無いようである。例外と言語個別的な知覚の因果関係がはっきりし ないという問題が存在することが理由ではないかと考えられる。この他に、有標性の例外と知覚が関

係する例として、「聞き間違い」が Beckman et al. (2003)によって指摘されている。Beckman らは、幼児

の音韻獲得のデータ(transcription)において語頭(foot-initial)で無声閉鎖音よりも有声閉鎖音(無声 閉鎖音に比べて有標)の獲得が早いという有標性の例外が報告されているが、音響的に見ると実際の 幼児の発音は無気無声閉鎖音であったという例が存在することを挙げ、有標性の例外の一部はこうし た聞き間違いによって生じたものと解釈できる場合があることを指摘している。 知覚的要因による説明においては、知覚しやすさと無標(または有標)の対応関係を明確にするこ とは難しく、この点が問題となりうる。知覚しやすいものほど無標になるという解釈が可能であるが、 その一方で知覚しにくいものほど無標になるという解釈も存在している。知覚しやすいものほど無標 になるというのは直感的にもわかりやすい説明で、例えば s と θ の比較において s の方が一般に無標な のは s が相対的に強い摩擦雑音を有するためであるといった説明がなされる(例:Kirchner 2001)。近 年の理論的枠組みにおいては、音の知覚しやすさの違いは忠実性制約のスケールの違いとして解釈さ れ、知覚しやすい(知覚的に際立った)音は忠実性が高いものとして、知覚しにくい音は忠実性が低 いものとしてマッピングされるものと見なされる(P-map hypothesis: Steriade 2001, Kawahara 2006)。こ

れを通して、知覚しやすい音そうでない音に比べて出力として選ばれやすいことになり、「無標」とな

る11。

知覚しにくいものほど無標になるという解釈は不自然にも思われるが、無標なものほど素性の指定 を持たない(特徴を持たない、目立たない)と解釈する音韻論(Avery and Rice 1989, Paradis and Prunet 1989)に基づけばこれは充分にありうる解釈で、実際に Kochetov and So (2007)などこの理屈に基づく

11

ここで言う無標とは、例えば最適性理論における忠実性との対比で用いられる狭義の有標性ではな く、広義の意味での「無標」である。

解釈がなされている。つまり、素性の指定が尐ない(透明性が高い)無標な音ほど知覚的には目立ち にくいはずであるため、知覚的に目立たないものを無標だと見なすわけである。 2 通りの解釈が混在している問題に対して、Hume (2008)は 2 つの解釈はそれぞれ別のメカニズムに よって有標性と結びついており、よって共に妥当であるとの見解を示している12。よって、ある知覚的 な際立ちの度合いを持つ音が無標となるか有標となるかは現象によって異なるため、知覚的要因によ って有標性を説明しようとする際には、その現象の背景を充分に理解しておく必要がある。 産出的要因に比べると知覚的要因は議論されることが尐なく、現象によっては全く考察の対象とな っていない場合もある13。よって、本研究では特にこの知覚的要因の働きについて考察することとする。 1.3.2.3. 個別言語の音素使用(出現)頻度 個別言語における音素使用(出現)頻度も、有標性と関連付けて議論される指標の一つである。音 素頻度と有標性の関係については、細かく見ると 2 通りの解釈が存在する。一つ目の解釈は、有標性 と音素頻度が直接的に関係しているとし、頻度が高いものほど無標であると考えるものである(例: Hume 2008)。この立場では、無標な音や構造は一般に好まれるものであるため、有標な音と比べて使 用されやすいと考え、使用頻度が高い音ほど無標であると想定されている。この解釈を支持する例と して失語症患者の発音における正産出率と個別言語の音素頻度が正の相関を示すという報告(Trost and Canter 1974)が存在するが、一方でこの解釈を支持できない(幼児の音素正産出率と個別言語の音素 頻度の間には相関がない)という報告も存在する(Takeyasu and Akita 2009 (cf. 中西他 1970))。二つ目 の解釈は、音素頻度を有標性の法則に沿う現象に対してではなく有標性の例外に対する説明として積 極的に用いるというもので、この立場には Beckman et al. (2003)や Tsurutani (2007)がある14。

出現頻度が高い音には乳児・成人共に知覚的な選好・バイアスが生じやすいことが指摘されている ため(Jusczyk et al. 1993, van Heuven and Menert 1996)、音素頻度は知覚的要因とも密接に関わっている 要因であるが、知覚的要因と同様に、音素頻度の影響も充分な考察がなされていない分野の一つでも ある。よって、本研究では個別言語の音素頻度の影響についても考察する。

1.3.2.4. その他の要因

視覚的要因や認知的な要因も有標性に関係することが指摘されている。視覚的に見やすい(visibility が高い=両唇音など調音器官の前面で発音される)音は聴覚障害者に獲得されやすいことはよく知ら れているが(江口他 1966, Nober 1967, Dodd 1976, Dodd and So 1994, Chin 2003)、視覚的情報は健常児の 音韻獲得や成人の音の知覚においても重要であることが指摘されている(Dodd 1976, Beckman et al. 12 Hume (2008)は有標性を「言語を使用する個人が持つ期待値(

E

XPECTATION)」というより一般的な概 念で捉えようと試みており、その意味で有標性を否定する立場である。ただし、Hume は有標性を示す ものとして議論されてきた現象や指標自体を否定しているわけではなく、それらを統一的に説明する ための枠組みを新たに提示しているものであるので、Hume の見解は本研究における解釈に援用するこ とができる。13 Kluender et al. (1988)は、言語普遍的な現象が身体的(physiological)な制約に基づくと言った場合、

それは調音(産出)的な面のみが強く含意されてしまっていることを指摘し、知覚的な側面からの考 察も必要であると主張している。産出面重視の傾向は現在でも続いているため、言語普遍性に関する 知覚的観点からの議論がやはり必要である。

14 音素頻度の影響に関して、Beckman et al. (2003)や Tsurutani (2007)では有標性の例外との関係のみが 議論されており、有標性法則に沿う現象と音素頻度の関係についてどのように考えているかは定かで はない。

2003; 中西 1991, 中西 1992, Sekiyama and Tohkura 1991)。音韻論において、調音点(両唇・歯茎・軟口 蓋)の中では歯茎音が最も無標であるとされているのに対し(Avery and Rice 1989, Paradis and Prunet

1989, de Lacy 2006)、幼児の音韻獲得においてしばしば両唇音の獲得が早いとされるのはこのような視 覚的要因の関与が考えられる(de Lacy (2006)も両唇音の獲得が早いことについて、視覚的要因の関与 が一因であるとの見解を示している)。よって、本研究ではこの視覚的要因についても考察する15。 1.4. 本研究の目的 本研究の目的は、有標性が生じる理由(特に音声学的な基盤)を明らかにすること、および有標性 の例外を説明することである。そして、それを通して音韻理論の発展に貢献することを目指す。すで に述べたように、有標性および有標性の例外の音声学的基盤を明らかにすることは重要な課題であり、 多くの先行研究がその生起要因として様々な要因を挙げてきたが、どの現象にどの要因がどの程度関 与するのかはまだ明らかにされていない部分が多い。比較的よく議論されるのは音声学的な要因であ り、音声学的な要因には主に産出的な要因と知覚的な要因が挙げられているが、知覚的な要因に関す る議論は比較的尐なく、知覚的要因がどの程度説明力を持つのかは充分に検討されていない。そこで 本研究では音声学的要因の中でも特に知覚的な要因が有標性およびその例外が生じる理由の説明とし て機能するかを検討する。また、個別言語の音素頻度も知覚と関係があることが指摘されているため16、 この要因についても考察の対象とし、議論する。 有標性階層には様々なものが存在するが、本研究ではその中から以下に挙げた阻害音に生じる有標 性階層を題材として、有標性および有標性の例外が生じる理由を音声学的要因によって説明できるか どうかを検討する。 (4) 阻害音に生じる有標性階層の例 a. 閉鎖音の調音点 前寄り(両唇・歯茎)の方が後寄り(軟口蓋)よりも無標 b. 摩擦音・破擦音 摩擦音のほうが破擦音よりも無標 c. 単子音・重子音 単子音のほうが重子音よりも無標 d. 閉鎖音・摩擦音 閉鎖音の方が摩擦音よりも無標 本研究で行う有標性とその例外の音声学的基盤を明らかにするという試みは、音韻論における有標 性だけでなく、近年の「音声学に基づく音韻論」(Phonetically based phonology (Hayes et al. (eds.) 2004) の枠組みの妥当性を検証するという意義も持ち合わせている。「音声学に基づく音韻論」においては、 音韻現象に生じる非対称性を音声学的に説明することの重要性が指摘されている。本研究は、(4)に挙 15 有標性と短期記憶との関係も指摘されている(例えば、Clark (1977)は無標な音は有標な音よりも記 憶の想起がしやすい傾向があることを述べている)。しかし、音の記憶に関しては先行研究が尐ないた め、以降の議論からは除くこととする。 16 出現頻度が高い音には乳児・成人共に知覚的な選好・バイアスが生じやすいことが指摘されている (Jusczyk et al. 1993, van Heuven and Menert 1996)。

げた 4 つの有標性階層、すなわち、閉鎖音の調音点の有標性、摩擦音・破擦音の有標性、単子音・重 子音の有標性、閉鎖音・摩擦音の有標性について、各有標性階層またはそれに対する例外は音声学的 要因によって説明できるとの作業仮説のもと、その妥当性を主に知覚実験に基づいて検討するもので あるから、この点で「音声学に基づく音韻論」の枠組みに則った研究であるという位置づけが可能で ある。つまり、実験を通して有標性階層への例外を音声学的に説明することが可能であることを示す ことで、有標性に関する音韻理論に貢献するだけでなく、「音声学に基づく音韻論」のアプローチの妥 当性についても検証することが可能である。 2 章では、閉鎖音の調音点の有標性について議論する。閉鎖音の子音連続の調音点同化において、歯 茎は最も同化されやすく同化を引き起こしにくいのに対して軟口蓋音は最も同化されにくく同化を引 き起こしやすいという非対称性が生じることが知られている。閉鎖音の子音連続の調音点同化の現象 は、調音点に有標性階層が存在する証拠の一つとして挙げられてきた現象であり、よって有標性と深 く関わるものである。調音点同化における同化の起こりやすさは閉鎖音の子音連続における調音点の 知覚しやすさに関係があるという議論が Jun (2004)によってなされている。しかしながら、Jun の知覚 による説明は閉鎖音の調音点の知覚に関する知覚実験を行った先行研究(Halle et al. 1957, Lehiste and Shockey 1972, Wang 1959, Lisker 1999)の結果と矛盾する点が存在しており、さらに、ロシア語・英語・ 韓国語・中国語話者を対象にした知覚実験によって Jun が提案した仮説を検証した Kochetov and So (2007)で、両唇・歯茎・軟口蓋の 3 つの調音点の相対的な知覚しやすさは被験者の母語によらず一定で あったが、Jun の仮説を完全に支持する結果は得られなかったと報告されていることから、Jun の仮説 の妥当性には疑問が投げかけられている。一方、多くの先行研究(Halle et al. 1957, Lehiste and Shockey 1972, Wang 1959, Lisker 1999)の実験における刺激の音韻環境は Jun が説明対象としているものとは異 なること(先行研究の実験は語(発話)末(...VC#)であるのに対し、Jun が説明対象としている音韻 環境は子音連続(...VC1C2V...)である)、また、Kochetov ら実験では刺激の音韻環境が限られており、 分析も不十分であったことから、Jun の仮説はまだ検証される余地が残っている。そこで本研究では、 中国語話者と日本語話者に対して Kochetov and So (2007)の知覚実験の問題点を修正したうえで知覚実 験を行い、Jun (2004)の仮説を再検討することで有標性と知覚的要因の関係性について論じる。 3 章では摩擦音・破擦音の有標性とその例外について議論する。Jakobson (1941/1968)は、摩擦音は破 擦音よりも無標であると述べている。しかしながら、有標性の指標の一つである音韻獲得において、 摩擦音・破擦音の獲得順序には言語間差異が生じることが指摘されている(Zhu and Dodd 2000, 窪薗

2003)。音韻獲得に言語間差異が生じる理由は、個別言語の音素出現頻度(出現の比率)にあるという 仮説が Beckman et al. (2003)により提案されているが、摩擦音・破擦音についてもその仮説で説明可能 であるのかどうかは議論されていない。そこで、本研究ではまずこの仮説を検証するために、摩擦音 の獲得が破擦音の獲得よりも早いとされる英語と破擦音の獲得が摩擦音の獲得よりも早いとされる日 本語について、摩擦音と破擦音の出現数の比率を求めて比較した。さらに、英語話者・中国語話者・ 日本語話者・韓国語話者に対する知覚実験を行い、個別言語の音素頻度と音韻獲得順序の言語間差異 の間に知覚的な要因が働いている可能性について指摘する。 4 章では、単子音と重子音の有標性とその例外について議論する。単子音は重子音よりも無標である とされており、重子音の存在は単子音の存在を含意する。日本語には促音によって閉鎖音の重子音が 生じ、非促音(単子音)と促音(重子音)の対立が存在している。英語から日本語に入った借用語に おいて、s には促音が挿入されないのに対し sh には促音が挿入されるという非対称性が存在すること が指摘されており(大江 1967, 工藤・窪薗 2008)、摩擦音の調音点(s, sh)に関する非対称性として議

論の対象になっているが、本研究ではこれが単子音と重子音の有標性の問題(借用語において sh が含 意の法則を破っている)でもあることをまず議論する。次に、先行研究(工藤・窪薗 2008)で提案さ れた、日本語話者の s と sh の促音判断境界が異なる(sh に促音を感じやすい)という仮説を検証する ための知覚実験を行うことで、このような例外が生じる理由を明らかにすることを試みた。そして、 有標性の例外が生じる際に個別言語的な知覚要因がその一因となる場合があることを論じる。 5 章では閉鎖音と摩擦音の有標性とその例外について議論する。閉鎖音は摩擦音よりも無標であると されており、摩擦音は閉鎖音よりも避けられやすいことが予測される。しかしながら、語中などの非 語頭の位置においては閉鎖音が避けられ、摩擦音がむしろ好まれるような例がしばしば存在すること を、様々な音韻現象のデータをもとに議論する。そして、そのような位置による影響がなぜ生じるの かを、知覚実験に基づいて考察する。

2. 閉鎖音の調音点の有標性とその音声学的基盤

本章では、閉鎖音の調音点の有標性とその音声学的基盤について、「閉鎖音の子音連続における調音 点同化の非対称性」の現象の考察を通して議論する。2.1 節では、閉鎖音の最も基本的な 3 つの調音点 (両唇・歯茎・軟口蓋)の有標性に関する先行研究を総括し、「後寄りの調音点は有標である」という 閉鎖音の有標性階層の存在が指摘されてきたが、一方でその音声学的基盤はいまだ明らかにされてい るとはいえない状況にあることを示す。続く 2.2 節では、先行研究のデータをもとに閉鎖音の子音連 続における調音点同化の非対称性の音韻的事実を確認し、2.3 節ではこの非対称性が有標性と密接に関 係するものとして音韻論で議論されてきたこと、また、非対称性の理由の考察が有標性の音声学的基 盤の解明につながるものであることを議論する。2.4 節および 2.5 節では、先行研究において調音点同 化の非対称性が生じる理由がどのように説明されてきたかを総括し、また、それらの説明には問題点 があることを指摘する。最後に、2.6 節では先行研究における問題点を修正し、調音点同化の非対称性 が生じる音声学的な理由を明らかにするために本研究で行った実験の結果を報告し、その結果を踏ま えて有標性の音声学的基盤について議論する。 2.1. 閉鎖音の調音点の有標性 言語音には基本的(無標)なものと複雑(有標)なものが存在しており、こうした有標性の階層は 普遍的なものであると想定されている。閉鎖音の調音点に関しては、前寄り(両唇・歯茎)が後寄り (軟口蓋)よりも無標だとされており(Jakobson 1941/1968)、有標性の含意法則によれば、後寄りの 子音の存在は前寄りの子音の存在を含意する17。より近年の理論的枠組みにおいては、後ほど議論す るように、両唇・歯茎・軟口蓋の中で最も無標なのは歯茎音であり、最も有標なのは軟口蓋音である と想定されているが、(素性の underspecification: Avery and Rice 1989; 最適性理論: de Lacy 2006)ここ ではまず伝統的な Jakobson の有標性仮説に基づいて議論し、その後により新しい枠組みについて議論 する。 2.1.1. 閉鎖音の調音点の有標性:音韻的事実 有標性の存在は、自然言語の音素分布(無標であるほど広く分布する)、幼児の音韻獲得(無標であ るほど早く獲得される)、音の喪失(無標であるほど喪失されにくい)などの現象を見ることで確認さ れる(窪薗 1999)。 Maddieson (1984)によると、閉鎖音の中で最も基本的な調音点は両唇、歯茎、軟口蓋であり、自然言 17 Jakobson は幼児の音韻獲得において両唇音の獲得が最も早く、軟口蓋音の獲得は最も遅いことを挙 げており、ここからは両唇音は最も無標で軟口蓋音は最も有標であることが示唆される。しかしなが ら、Jakobson は音韻獲得の段階がある程度進んでくると両唇音よりも歯茎音の方がより基本的な役割 を担うようになるとも指摘しており(例:閉鎖音では p が t よりも早く獲得されるが、摩擦音では s が f よりも早く獲得される)、両唇音が常に最も無標となるわけではないことを述べている。言語獲得初 期において両唇音の獲得が早いという事実は、言語における視覚的情報の重要性(江口 1966, 中西 1991,1992, Nober 1967, Smith 1975, Dodd 1976, Sekiyama and Tohkura 1991, Dodd and So 1994, Beckman et al. 2003, Chin 2003)に起因するものである可能性がある(調音器官に中で最も前面に位置する唇を用いる

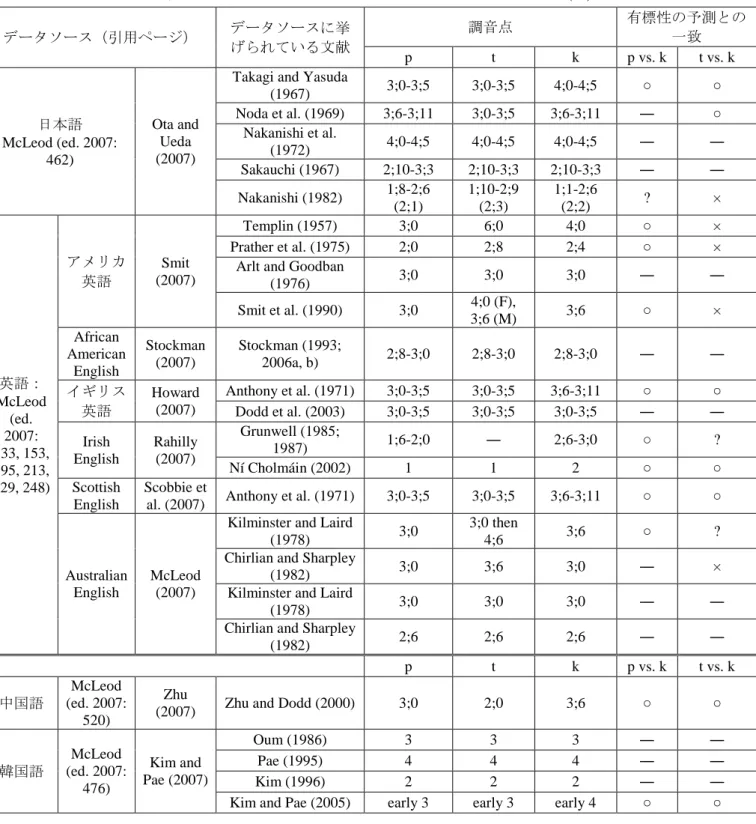

語(317 言語)の中でこれらを一つも持たない言語はほとんど存在しない。しかしながら、言語によ っては閉鎖音の体系の中で一部が欠けてしまっている場合がある。表は Maddieson (1984: 35)の記述を もとに無気閉鎖音の分布をまとめたものである。無声の場合、調音点の中では両唇(p)が体系から欠 けることが多いのに対し、有声の場合には軟口蓋(g)が欠けることが多いことが Maddieson により指 摘されている。このデータは、無声閉鎖音については残念ながら Jakobson の仮説に基づく予測に沿わ ないものの、有声閉鎖音については前寄りの調音点が無標であるという有標性の予測に沿うものであ る。 表 1. 自然言語における無気閉鎖音の分布(Maddieson 1984: 35) 無気閉鎖音を持つ言語数 両唇 歯茎(dental, alveolar) 軟口蓋 無声 291 263 290 283 全体(291 言語)に対する割合 90.4% 99.7% 97.3% 有声 212 199 195 175 全体(212 言語)に対する割合 93.9% 92.0% 82.5% 幼児の音韻獲得においても、前寄りの閉鎖音は後寄りの閉鎖音よりも早く獲得される傾向があり、 後寄りの閉鎖音が獲得されていない時期においては、後寄りの閉鎖音は前寄りの閉鎖音に置換される (fronting)ことがしばしば報告されている(Beckman et al. 2003)。以下の表は McLeod (ed. 2007)に記 載されている言語のうち、日本語、英語、中国語、韓国語において閉鎖音が獲得される時期をまとめ、 それぞれ前寄り(両唇、歯茎)の閉鎖音が後寄り(軟口蓋)の閉鎖音よりも早く獲得されるという有 標性からの予測に沿うかどうかを調べたものである(予測に沿う場合には○、沿わない場合には×、ど ちらともいえない場合には―で表示した)。その結果、両唇と軟口蓋の獲得時期を比較した場合には予 測に沿うケース(○)が 20 例、予測に沿わないケース(×)が 3 例、どちらともいえないケースが 24 例であり、歯茎と軟口蓋の獲得時期を比較した場合には予測に沿うケースが 16 例、予測に沿わな いケースが 7 例、どちらともいえないケースが 22 例であり、予測に沿うケースの数が予測に沿わない ケースの数よりも圧倒的に多かった。以上のことから、全体として見ると前寄りの閉鎖音は後寄りの 閉鎖音よりも早く獲得される傾向があると言える。 以上の自然言語における音素分布や幼児の音韻獲得の例は、調音点に関して(絶対的なものとは言 えないまでも)前寄り(両唇・歯茎)が後寄り(軟口蓋)よりも無標だという普遍的な有標性の階層 が存在することを示唆するものである。なお、近年の理論的研究(de Lacy 2006 など)においては、 調音点(両唇・歯茎・軟口蓋の 3 つ)の有標性に関して、前寄りが後寄りよりも無標であるという解 釈よりも、歯茎が最も無標で、両唇はその次に無標であり、軟口蓋が最も有標であるとする解釈が主 流となっている18。どちらの解釈を採るのかはひとまず置いておくとしても、尐なくとも 3 つの調音 点の中で軟口蓋が最も有標であり、同じ閉鎖音であっても調音点によって有標性の度合いには差があ ると言える。 18 De Lacy (2006)は、例えば幼児の音韻獲得のデータにおいて両唇音の獲得が早いのは視覚的情報の助 けによるものであるため、これは performance のレベルにおいて生じているものであって、生得的な有 標性階層においては歯茎が最も無標であるという主旨の議論をしている。

表 2. 日本語・英語・中国語・韓国語における閉鎖音の獲得月齢(McLeod (ed) 2007 より) データソース(引用ページ) データソースに挙 げられている文献 調音点 有標性の予測との 一致 p t k p vs. k t vs. k 日本語 McLeod (ed. 2007: 462) Ota and Ueda (2007)

Takagi and Yasuda

(1967) 3;0-3;5 3;0-3;5 4;0-4;5 ○ ○ Noda et al. (1969) 3;6-3;11 3;0-3;5 3;6-3;11 ― ○ Nakanishi et al. (1972) 4;0-4;5 4;0-4;5 4;0-4;5 ― ― Sakauchi (1967) 2;10-3;3 2;10-3;3 2;10-3;3 ― ― Nakanishi (1982) 1;8-2;6 (2;1) 1;10-2;9 (2;3) 1;1-2;6 (2;2) ? × 英語: McLeod (ed. 2007: 133, 153, 195, 213, 229, 248) アメリカ 英語 Smit (2007) Templin (1957) 3;0 6;0 4;0 ○ × Prather et al. (1975) 2;0 2;8 2;4 ○ ×

Arlt and Goodban

(1976) 3;0 3;0 3;0 ― ― Smit et al. (1990) 3;0 4;0 (F), 3;6 (M) 3;6 ○ × African American English Stockman (2007) Stockman (1993; 2006a, b) 2;8-3;0 2;8-3;0 2;8-3;0 ― ― イギリス 英語 Howard (2007) Anthony et al. (1971) 3;0-3;5 3;0-3;5 3;6-3;11 ○ ○ Dodd et al. (2003) 3;0-3;5 3;0-3;5 3;0-3;5 ― ― Irish English Rahilly (2007) Grunwell (1985; 1987) 1;6-2;0 ― 2;6-3;0 ○ ? Ní Cholmáin (2002) 1 1 2 ○ ○ Scottish English Scobbie et

al. (2007) Anthony et al. (1971) 3;0-3;5 3;0-3;5 3;6-3;11 ○ ○

Australian English

McLeod (2007)

Kilminster and Laird

(1978) 3;0

3;0 then

4;6 3;6 ○ ?

Chirlian and Sharpley

(1982) 3;0 3;6 3;0 ― ×

Kilminster and Laird

(1978) 3;0 3;0 3;0 ― ―

Chirlian and Sharpley

(1982) 2;6 2;6 2;6 ― ― p t k p vs. k t vs. k 中国語 McLeod (ed. 2007: 520) Zhu

(2007) Zhu and Dodd (2000) 3;0 2;0 3;6 ○ ○

韓国語 McLeod (ed. 2007: 476) Kim and Pae (2007) Oum (1986) 3 3 3 ― ― Pae (1995) 4 4 4 ― ― Kim (1996) 2 2 2 ― ―

Kim and Pae (2005) early 3 early 3 early 4 ○ ○

2.1.2. 調音点の有標性の音声学的基盤:先行研究

閉鎖音の調音点の有標性の度合いが異なっていることは古くから指摘されてきたが、なぜ有標性の 度合いが調音点によって異なるのかは未だ明らかにされていない部分である。Donca Steriade (personal communication)によれば、調音点(両唇・歯茎・軟口蓋)の有標性が生じる理由(音声学的なもの、 非音声学的なものを含めて)を解明した研究は存在していない。近年では音韻現象を音声学的観点か ら説明することの重要性が指摘されており(Phonetically Based Phonology: Hayes et al. (2004))、調音点

(つづき) データソース(引用ページ) データソースに挙げ られている文献 調音点 有標性の予測との 一致 b d g b vs. g d vs. g 日本語 McLeod (ed. 2007: 462) Ota and Ueda (2007)

Takagi and Yasuda

(1967) 5;0-5;5 3;0-3;5 3;0-3;5 × ― Noda et al. (1969) 3;0-3;5 4;6-4;11 3;6-3;11 ○ × Nakanishi et al. (1972) 4;0-4;5 4;0-4;5 4;0-4;5 ― ― Sakauchi (1967) 2;10-3;3 2;10-3;3 2;10-3;3 ― ― Nakanishi (1982) 1;3-2;9 (2;3) 1;11-3;0 (2;5) 1;7-2;9 (2;3) ― × 英語: McLeod (ed. 2007: 133, 153, 195, 213, 229, 248) アメリカ 英語 Smit (2007) Templin (1957) 4;0 4;0 4;0 ― ― Prather et al. (1975) 2;8 2;4 3;0 ○ ○

Arlt and Goodban

(1976) 3;0 3;0 3;0 ― ― Smit et al. (1990) 3;0 3;0 3;6 (F), 4;0 (M) ○ ○ African American English Stockman (2007) Stockman (1993; 2006a, b) 2;8-3;0 2;8-3;0 2;8-3;0 ― ― イギリス 英語 Howard (2007) Anthony et al. (1971) 3;0-3;5 3;0-3;5 3;6-3;11 ○ ○ Dodd et al. (2003) 3;0-3;5 3;0-3;5 3;0-3;5 ― ― Irish English Rahilly (2007) Grunwell (1985; 1987) 1;6-2;0 1;6-2;0 2;6-3;0 ○ ○ Ní Cholmáin (2002) 1 ― 2 ○ ? Scottish English Scobbie et

al. (2007) Anthony et al. (1971) 3;0-3;5 3;0-3;5 3;6-3;11 ○ ○

Australian English

McLeod (2007)

Kilminster and Laird

(1978) 3;0 3;0 3;6 ○ ○

Chirlian and Sharpley

(1982) 3;0 2;6 3;0 ― ○

Kilminster and Laird

(1978) 3;0 3;0 3;0 ― ―

Chirlian and Sharpley

(1982) 3;6 2;6 2;6 × ― ph th kh ph vs. kh th vs. kh 中国語 McLeod (ed. 2007: 520) Zhu

(2007) Zhu and Dodd (2000) 4;0 3;0 3;6 × ○

韓国語 McLeod (ed. 2007: 476) Kim and Pae (2007) Oum (1986) 3 3 3 ― ― Pae (1995) 2 2 2 ― ― Kim (1996) 2 2 2 ― ―

Kim and Pae (2005) late 2 early 3 early 4 ○ ○

に生じる有標性階層の音声学的基盤を明らかにすることは急務の課題である19。 本章の目的は、閉鎖音の調音点に生じる有標性階層の音声学基盤を解明することである。そのため のヒントは、本研究で議論する閉鎖音の調音点同化の非対称性から得られる。すでに述べたとおり、 近年の理論的研究(de Lacy 2006 など)においては、最も無標なのは歯茎で、両唇はその次に無標で 19 後ほど議論するように、視覚や舌の構造などが有標性の基盤として考えられうる。