12

賃金・雇用の地域間格差

勇上和史

要 旨

1

はじめに

地域間に存在する所得や雇用機会の格差がいかに縮小し,あるいはどの程 度持続的に存在するかは,時代や経済発展の段階を問わず多くの国々にとっ て主要な関心事であり続けている.戦後日本において,低所得地域ほどその 後の所得上昇率が高く,その結果,地域間所得格差が縮小したことはよく知 られている.Barro and Sala-i-Martin[1991,1992]はそれぞれをβ 収束(con-vergence),σ収束と呼び,経済成長論に基づく長期の地域格差の縮小が日 本を含む先進諸国に妥当することを示した.

長期的に格差が縮小する一方,現実の政策は,それがどのようなメカニズ ムによって生じるのか,その調整方法と速度にきわめて敏感である.事実, 高度成長期までの日本で見られた農村から都市への大量の人口移動は,同時 に地方の過疎と都市の過密を生み,その後の地域政策は,地方圏に対する公 共投資や工場立地優遇施策をはじめとする労働需要創出策へと変化した.地 域間労働移動も趨勢的に低下したものの,必ずしもその調整機能が消滅した わけではない.地域間の所得・賃金格差が拡大した 1980 年代後半のバブル 期には,東京一極集中が再び衆目を集めたことは記憶に新しい.1991 年の バブル崩壊以降,地域間の失業率や所得・賃金の格差は急激に縮小したもの の,2000 年代には再び格差の拡大局面に入っており,地方圏から都市圏へ の人口移動の顕在化ととともに,改めて都市圏への人口集中に関心が集まっ ている.

障壁の引き下げ策があげられている.他方で,労働移動は移動費用の低い労 働者に集中する可能性が高いため,地方の持続的な成長を保障するために, 同時に,政策的に地域雇用開発を促進することを重視する立場がある.もと よりバブル期と近年の状況には,公共投資の縮減や中央から地方への地域政 策の分権化という点で相違がある.したがって,新たな変化のもとで,改め て日本における地域間格差の調整策について考える必要があるだろう.

本稿では,こうした日本の長期にわたる地域間格差の変動を踏まえつつ, 本シリーズの目的である,1980 年代後半から近年に至る地域間の労働市場 における格差の変動とその要因について,主に先行研究の整理を通して考察 する.なお,以下では地域労働市場の需給バランスの格差を示す完全失業率 と賃金格差を取り上げる.データの制約により,地域の単位は主に地域ブ ロックあるいは都道府県となる.

本稿の構成は以下のようである.第 2 節では,バブル期以降の失業率や所 得・賃金の地域間格差について観察される事実を整理する.第 3 節では,各 地域の労働需要のショックの調整過程についてバブル崩壊以後の特徴を明ら かにしたのち,地域間格差の調整において労働移動の機能が高まっているこ とを指摘する.第 4 節では,バブル期と異なる変化として,若年者の労働移 動の低下,および景気回復期における地方圏の労働需要の伸び悩みを指摘し, その要因として若年労働力の質的変化や企業の海外生産活動の進展,そして, 公共投資の縮減を含む地域政策の転換が指摘されていることを述べる.最後 に,第 5 節では,本章の考察を通して明らかになった今後の研究課題と地域 間格差の是正策の方向性について述べる.

2

地域間格差の推移と特徴

2.1 雇用失業情勢の地域間格差

昇したもののバブル期に再び低下し,おおむね 3%前後のきわめて低い水準 にとどまっていた.しかしバブル崩壊以後は一貫して上昇を続け,(国勢調 査ベースの)00 年の完全失業率は 6%にまで至っている.これらは失業率の 高い上位 5 県および失業率の低い下位 5 県の動きにも共通するものの,過去 40 年間で上位 5 県の失業率が 3.7 倍となったのに対して,下位 5 県のそれ は 6.4 倍に上っており,もともと雇用情勢が良好であった地域ほど失業率の 上昇率が高く推移した.そのため,上位と下位の倍率で定義される都道府県 間の失業率格差も,約半世紀の間ほぼ一貫して縮小したというのが長期的な 格差の傾向といえる.

次に,1980 年代以降の変化に焦点を絞る.「国勢調査」は,長期的なトレ ンドの把握や都道府県や市町村といった横断面の比較に優れているものの, 5 年間隔のデータであるため短期的な変動を把握できない.また最新の 05 年の調査結果は,景気拡大期にもかかわらず前回の 00 年に比べてすべての 都道府県の失業率が悪化しており,既存の失業統計から観察される事実と異 なっている(その理由が明らかではないため本稿では 05 年の国勢調査を用 いない).そこで以下では,「労働力調査」に基づく格差の推移を検討する. ただし,主な地域の単位は全国を 10 地域に区分した地域ブロックベース1) であり,都道府県間の格差は,都道府県別失業率の試算値が公表されている

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

上位と下位の格差 (右目盛)

完

全

失

業

率

上位 県平均

下位 県平均 全国平均

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 (%) (%)

(年) 1955 60 65 70 75 80 85 90 95 2000

上

位

5

県

/

下

位

5

県

の

格

差

図表 12 1 戦後の地域別完全失業率の推移

注) 格差は失業率の上位 5 県平均/下位 5 県平均の倍率.2005 年の数値は地域別,全国平均とも総 務省「労働力調査」のトレンドと大きく異なるため不掲載.

97 年以降に限定される.

図表 12 2 は,ジニ係数で測った地域ブロック別および都道府県別の完全 失業率の格差を示している.ここで格差指標として取り上げたジニ係数は 0 と 1 の間をとり,その値が 1 に近いほど格差が大きいことを意味する.過去 四半世紀の失業率格差の動きを見ると,やはり 2000 年前後まで地域間の格 差が縮小したことがわかる.ただしジニ係数の低下率は,87 91 年のバブル 期が約 6%,91 01 年が約 30%となり,バブル崩壊以後の縮小傾向が著しい. その後,02 年以降の景気回復期には格差拡大に転じており,07 年の地域ブ ロックレベルの格差は 90 年代前半の水準に戻っている.もとより,地方圏 への景気の波及は大都市圏に比べて遅いため,景気の回復過程では地域の雇 用情勢に格差が生じる.しかし,02 年から 07 年にかけて,ジニ係数の上昇 率は地域ブロックベースの 4.3%に対して都道府県単位は 5.9%となり,格 差の拡大は都道府県間でより強く現れている.

この点は,図表 12 3 に示した地域別の有効求人倍率の格差でも確認でき る.地域の労働需給の逼迫度を示す有効求人倍率の格差は,バブル期では地 域ブロック間でわずかに拡大した程度に過ぎず(都道府県間では格差は縮 小),以後,景気低迷とともに縮小を続けた.しかし,やはり 2002 年から地 域単位を問わず格差拡大が続いている.このように雇用機会に関する地域間 格差は,バブル期を含めて 00 年頃まではおおむね縮小トレンドが認められ たものの,00 年代以降は 90 年代前半の水準まで格差拡大を続けている.

2000 年頃までの地域間格差の縮小傾向は,すでに指摘されてきた事実で ある.1980 年から 2000 年までの 10 年ごと 3 時点の国勢調査を用いて,地 域間格差の要因分析を行った周・大竹[2006]によると,対数分散,ジニ係数 ならびに変動係数の 3 つの指標に基づく地域間失業率格差は,都道府県単位 や市区町村単位のみならず,日々の通勤圏で定義された「都市雇用圏」単位 についても,1980 年以降 20 年間に縮小したことが示されている2).

バブル崩壊後,平成不況期における雇用失業情勢の地域間格差の縮小は,

この間に生じた全国的な失業率の上昇が,少なくとも地域間の労働需給の偏 在というミスマッチ要因によって生じたものではないことを示唆する.櫻

2) 周・大竹[2006]は,カーネール密度推定によるノンパラメトリックな分析からも,(全国の平 均値で除した)標準化失業率の分布の幅は過去 20 年間で狭まっていることを確認している.ま たその分布の形状から,正規分布を仮定した変動係数等による格差指標を支持できることを指摘 している.

0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15

地域ブロック レベルの格差

ジ

ニ

係

数

都道府県 レベルの格差

完全失業率 (右目盛)

0 1 2 3 4 5 6 (%)

(年) 1983 85 87 89 91 93 95 97 99 2001 03 05 07

完

全

失

業

率

図表 12 2 完全失業率の地域間格差

注) ジニ係数の算出に用いたウェイトは地域別労働力人口.都道府県はモデル推計による試算値. 出所) 総務省「労働力調査」より作成.

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28

有効求人倍率 (右目盛)

ジ

ニ

係

数

都道府県 レベルの格差

地域ブロック レベルの格差

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 (倍)

(年) 1983 85 87 89 91 93 95 97 99 2001 03 05 07

有

効

求

人

倍

率

図表 12 3 有効求人倍率の地域間格差

注) ジニ係数のウェイトは地域別有効求職者数.有効求人倍率=有効求人数/有効求職者数.数値は パート含む原数値.

井・橘木[1988]が指摘するように,地域別の(雇用)失業率と未充足求人率 のギャップの総和として定義される地域間ミスマッチ指標は,地域間格差と 逆相関の関係にあると考えられるためである.事実,Fujiki [2001]によ れば,地域間ミスマッチ指標は 80 年代末から 90 年代初頭に上昇した後,90 年代は低下傾向を示している.

では,日本の地域間失業率格差は,国際的に見てどの程度の水準であろう

か.OECD は, のなかでたびたび地域間格差を取り上

げている.図表 12 4 は,このうち 1980 年代後半と 2000 年代初頭の国際比 較結果を示したものである.ただし,国や年次によりデータの地域区分が異 なるため,おおまかな比較にとどまる.図表 12 4 のグラフは 87 年の格差が 大きい順に並べたものだが,このうち,両年とも地域間格差が大きい国とし てイタリアやドイツが,格差が小さい国としてオーストラリアやニュージー ランドがあげられる.なお,比較対象とした 19 カ国のうち,日本の地域間 格差の水準は 80 年代後半は上位 7 番目であったが,格差がもっとも縮小し た 00 年代前半(00 年のデータ)は中位に位置している.少なくともイタリ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1987年 2003年

変

動

係

数︵×

1

0

0

︶

イ

タ

リ

ア

フ

ィ

ン

ラ

ン

ド

ポ

ル

ト

ガ

ル

ド

イ

ツ

カ

ナ

ダ

ス

ウ

ェ

ー

デ

ン

日

本 米国 ノルウ

ェ

ー

英

国 スペイ

ン

ト

ル

コ

ベ

ル

ギ

ー

フ

ラ

ン

ス

ギ

リ

シ

ャ

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

ニ

ュ

ー

ジ

ー

ラ

ン

ド

オ

ラ

ン

ダ

図表 12 4 OECD 諸国における失業率の地域間格差(1987 年,2003 年)

注) 変動係数とは,労働力人口シェアでウェイトづけされた標準偏差を全国平均で除した値.地 域の単位は年次および国により異なる.なお,00 年代前半の日本の数値は 00 年の「国勢調査」 による都道府県データであるため,80 年代後半の数値も 85 年の「国勢調査」を用いて再計算 した.詳細は OECD[1989] Annex3. A および OECD[2005] Annex2. A1 を参照.

アやドイツのように,国際的に見ても地域間格差が持続的に高い国とはいえ ないようである.

2.2 地域の労働力人口の変化

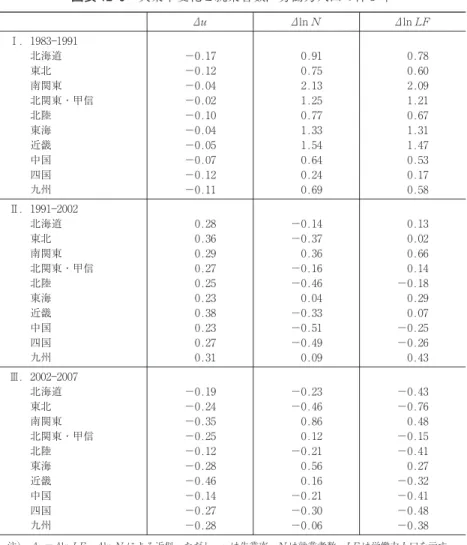

過去四半世紀の地域労働市場の変化を,地域ブロック別にくわしく見てみ よう.図表 12 5 では,バブル崩壊までの 1983 1991 年と(第Ⅰ期),バブル 崩壊から景気回復までの 1991 2002 年(第Ⅱ期),および 2002 2007 年まで の景気拡大期(第Ⅲ期)の 3 期間に分けて,失業率の変化(∆u)とその背 景にある就業者数(∆lnN)ならびに労働力人口(∆lnLF)の変化をそれ ぞれ年率で示している.まず,失業率が低下した第Ⅰ期では,すべての地域 で就業者数が増加しており,(実現された)労働需要の増大が認められる点 が特徴であろう.地域別には,東京都を中心とした南関東では労働力人口の 伸びが年率 2.09%ともっとも大きいものの,就業者数の伸びが 2.13%とそ れを上回ったことで当該地域の失業率も低下している.さらに北海道や九州 といった従来から失業率が高い地域では,労働力人口の伸びが年率 0.6%程 度と相対的に低い一方,やはり就業者数の伸び率が 0.8%前後とそれを上 回った結果,失業率が低下した.1980 年代後半は,後に見るように地方圏 から大都市圏への純流入がそれまでの減少傾向から増加に転じた時期であり, 高失業地域からの人口の純流出と低失業地域への純流入が各地域で異なる労 働力人口の成長をもたらしたと考えられる.

バブル崩壊後,第Ⅱ期の失業率上昇の背景は,地域により様相を異にする. 南関東や九州,東海では平成不況期にもわずかながら就業者数が増加したも のの,それ以上に労働力人口の増加が大きく,結果として失業率の上昇に 至っている.他方,北陸と中国,四国では就業者数と労働力人口が共に減少 しており,前者が後者を上回った結果,失業率が上昇した.

図表 12 5 失業率変化と就業者数,労働力人口の伸び率

∆u ∆lnN ∆lnLF

Ⅰ.1983 1991

北海道 −0.17 0.91 0.78

東北 −0.12 0.75 0.60

南関東 −0.04 2.13 2.09

北関東・甲信 −0.02 1.25 1.21

北陸 −0.10 0.77 0.67

東海 −0.04 1.33 1.31

近畿 −0.05 1.54 1.47

中国 −0.07 0.64 0.53

四国 −0.12 0.24 0.17

九州 −0.11 0.69 0.58

Ⅱ.1991 2002

北海道 0.28 −0.14 0.13

東北 0.36 −0.37 0.02

南関東 0.29 0.36 0.66

北関東・甲信 0.27 −0.16 0.14

北陸 0.25 −0.46 −0.18

東海 0.23 0.04 0.29

近畿 0.38 −0.33 0.07

中国 0.23 −0.51 −0.25

四国 0.27 −0.49 −0.26

九州 0.31 0.09 0.43

Ⅲ.2002 2007

北海道 −0.19 −0.23 −0.43

東北 −0.24 −0.46 −0.76

南関東 −0.35 0.86 0.48

北関東・甲信 −0.25 0.12 −0.15

北陸 −0.12 −0.21 −0.41

東海 −0.28 0.56 0.27

近畿 −0.46 0.16 −0.32

中国 −0.14 −0.21 −0.41

四国 −0.27 −0.30 −0.48

九州 −0.28 −0.06 −0.38

注)∆u=∆lnLF−∆lnNによる近似.ただし,uは失業率,Nは就業者数,LFは労働力人口を示す.

数値は期間の年平均伸び率.

いる.このように,近年,地域間の雇用失業情勢の格差が拡大を続けている 背後には,景気の回復過程においても地方圏の雇用成長がほとんど生じてい ないことがある.

では,バブル崩壊以後,地方圏に現れた労働力人口の減少は,地域外への 労働移動(純流出)によるものだろうか.図表 12 6 では,人口に占める都 道府県間労働移動率について 1972 年から 2007 年までの推移を示している. ここで,粗移動率とは都道府県間移動の総和の人口比であり,他方,純移動 率とは人口移動によって各県で生じた人口変動(プラスの場合は転入超過, マイナスは転出超過)の絶対値の和を 2 で割ったものの人口比である.一般 に,各地域における人口の純移動は転出と転入によって相殺されるため,純 移動率は粗移動率より低くなる.また,粗移動率が人口移動の総量を示すの に対して,純移動率は人口の地域間配分の大きさを意味しており,両者の変 動は必ずしも一致しない.人口流出地域から人口流入地域への一方的な移動 が拡大する時期には,たとえ移動の総量が減少しても,純移動率が上昇する こともある.図を見ると,純移動率の変動にはたしかにこうした傾向が確認 できる.地域間の粗移動率は期間を通じて低下しており,先の第Ⅱ期以降に 限っても,91 年から 07 年にかけて男女計で 0.5 ポイント,男性では 0.7 ポ イント低下している.しかし純移動率は,72 年以降の低下トレンドのなか

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

粗

移

動

率︵

都

道

府

県

間

移

動

人

口

/

総

人

口

︶

純

移

動

率︵

都

道

府

県

間

移

動

人

口

/

総

人

口

︶

粗移動率(男性)

純移動率(男性) 粗移動率(男女計)

純移動率(男女計)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 (%) (%)

(年) 1972 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06

図表 12 6 都道府県間人口移動率の推移

でもいくつかの山があり,バブル期の 87 年から 89 年には 70 年代後半に匹 敵する 0.2%まで上昇した.その後,90 年代は 96 年の過去最低水準(男女 計は 0.05%,男性は 0.06%)まで低下した後,再び上昇に転じており,07 年(男女計で 0.14%,男性で 0.16%)はバブル崩壊直後の水準を回復して いる.この時期に一貫して純流入が確認される地域は,首都圏と愛知県,滋 賀県および福岡県に限られることから,少なくとも 90 年代後半以降につい ては,都市圏への人口流出が地方圏の労働力人口の減少の一因であると考え られる.

しかし,地域における労働力人口の減少は,地域外への労働移動(純流 出)に加えて,地域内の非労働力化の動きも反映する3).ここでは,「国勢 調査」から 90 年代の非労働力率の動きについて指摘しておきたい.15 歳以 上人口に占める非労働力人口は,1990 年の 36.5%から 95 年の 35.9%へ低 下した後,00 年には 37.3%へと上昇した.つまり,全国的には,非労働力 化は 90 年代後半に生じている.ただし 90 年代前半でも,岩手や秋田,山形, 福島といった東北地方,栃木,群馬といった北関東そして徳島県では,性別 を問わず非労働力率の上昇が見られる.この間,15 64 歳のいわゆる生産年 齢人口ベースの非労働力率はどの地域で低下したことから,これらの地域の 非労働力化の動きは主に高齢化によるものと見られる.

90 年代後半の非労働力率の変化は,男女別,地域別に異なるのが特徴的 である.事実,生産年齢人口ベースの非労働力率は,90 年代後半に男性で は 4.1 ポイント上昇する一方,女性では 3.4 ポイント減少している4).男女 で異なる非労働力率の動きは,富山県の男性を除きすべての地域で共通する が,地域の高齢化を反映して,15 歳以上人口の非労働力率は男性では全地 域で上昇する一方,女性では,首都圏や阪神地域,福岡や沖縄についてのみ, 非労働力率が低下するといった地域別,性別に異なる動きを見せている.労

3) 「労働力調査特別調査」に基づいて,1990 年代の「就業意欲喪失者」の構成変化を調べた Fujiki [2001]は,従来,不況期には非労働力化し,失業率上昇を抑制するバッファーとして機能し てきた女性パートタイム労働者が労働市場にとどまる傾向が強まっており,中年層を中心に女性 の就業意欲喪失効果が減退したこと,それに替わって,若年層や男性高齢者の就業意欲喪失者の 比重が高まったことを明らかにしている.

働力人口の縮小をもたらす非労働力化の動きは,90 年代前半は一部の地方 圏に限定されていたものの,90 年代後半になると主に男性や高齢者につい て全国的に進行したと見られる.

以上,過去四半世紀にわたる雇用機会の地域間格差は,バブル期を含めて 2000 年頃までは格差が縮小したものの,2000 年代に入ると一転して格差の 拡大傾向が現れている.02 年以降の景気回復期の特徴は,バブル期と異 なって雇用成長が首都圏や東海地方といった一部の地域に集中している点で あり,他方,雇用機会が乏しい地方圏では,労働力人口の減少が失業情勢の 緩和を下支えしている.1990 年代以降に現れた地方圏の労働力人口の減少 は,他県への人口移動や地域内での非労働力化によるものと見られる.この 点は節を改めて検証する.

2.3 所得・賃金の地域間格差

地域労働市場における格差のもう 1 つの側面は,所得分配の地域間格差で ある.日本全体の個人間の所得分配をめぐっては,世帯所得ベースの格差は 1980 年代以降格差拡大が続いていること,さらに雇用者間の賃金格差も 80 年代の拡大の後,90 年代はほぼ横ばいで推移し,00 年代に入って再び拡大 が見られる(大竹[1994b,2005],篠崎[2001],太田[2007])5).ではこの間,地 域間格差はどのように変動したのか.

図表 12 7 は,地域の所得分配の指標として,1 人当たり県民所得および 2 人以上世帯の世帯所得を用いて地域間格差の推移を見たものである.1 人当 たり県民所得のジニ係数は,バブル期を含む 1984 年から 90 年にかけて約 14%上昇した(68SNA による).バブル崩壊を受けて格差は急激に縮小した ものの,01 年頃から再び拡大に転じている.2 人以上の世帯の世帯所得格差 についても,80 年代の格差拡大と 90 年代の縮小ののち,02 年以降は再び格 差が拡大しつつあることがわかる6).なお,消費者物価地域差指数を用いた 「実質値」の世帯所得のジニ係数を見ると,各時点の格差の水準は低下する

5) ただし,正規雇用者あるいは一般労働者に限定すると,個人間の賃金格差は 2000 年代以降も 横ばいもしくは縮小している(大竹[2005],太田[2007]).

ものの,格差の変動は名目値に準じている.以下では主に格差の変動とその 要因に着目するため,所得や賃金は物価水準の地域差を考慮しない名目値を 取り上げる.

1980 年代の地域間所得格差の拡大を検証したものとして谷沢[1992]があ げられる.80 年代の県民所得格差の拡大の寄与度分解の結果から,雇用者 所得の格差の寄与度が高いものの,企業所得や財産所得といった他の構成要 素における格差もすべて上昇していることが示されており,大都市圏への本 社機能および企業所得の集中,金融資産や土地資産の地域間格差の拡大が県 民所得格差の拡大をもたらしたことが明らかにされている7).一方,世帯所 得の地域間格差の拡大要因には,世帯員収入別には世帯主収入が,世帯主就 業形態別には勤労者世帯における所得格差があげられている.これらは,地 域間の所得分配がその主な構成要素である雇用者の地域間賃金格差の変動に 依存することを示している.

バブル崩壊以降の地域間所得格差の縮小は,Kakamu and Fukushige

7) 大竹[1994a]は,1980 年代後半に生じた土地資産格差の拡大のほとんどが,東京と地方の資産 格差の拡大と東京内部での資産格差の拡大で説明できることを明らかにしている.

0.060 0.070 0.080 0.090 0.100 0.110 0.120

ジ

ニ

係

数

93SNA(95年基準) 68SNA(90年基準)

(年) 1983 85 87 89 91 93 95 97 99 2001 03

⒜ 人当たり県民所得

0.040 0.045 0.050 0.055 0.060 0.065 0.070 0.075 0.080

⒝ 世帯所得( 人以上世帯)

0.085

ジ

ニ

係

数

実質所得 名目所得

(年)

1982 87 92 97 2002 07

図表 12 7 所得指標の都道府県間格差

注) ウェイトは都道府県別総人口.

出所) 内閣府社会経済研究所「県民経済計算」より作 成.

注) ウェイトは地域別世帯数.世帯人員数は未調整. 実質値は消費者物価地域差指数を用いたもの. 出所) 総務省「就業構造基本調査」および「全国物

[2005]の知見にも一致する.市町村別の課税前年間所得の地域ブロック間格 差は,1980 年代後半から 91 年にかけて拡大した後,バブル崩壊後 1999 年 にかけて縮小している.Kakamu and Fukushige[2005]は,地価と株価(と くに前者)が下落するなかで地域間所得格差の縮小が生じていることから, バブル崩壊の影響が都市部において深刻であったと推論する(ただし,この 間の地域間の賃金格差の変化には触れられていない).

賃金の地域間格差の動きは,やはり世帯所得の地域間格差の変動に共通す る.図表 12 8 は常用一般労働者の所定内給与および(賞与等を含めた)年 間給与から計算した,時間当たり賃金の地域間格差の推移を表している.ジ ニ係数に見る格差の水準は,地域ブロックレベルよりも都道府県レベルの方 が,また所定内給与よりも年間給与ベースの方が高い.しかしいずれのデー タに基づいても,格差の動きは共通する.たとえばもっとも格差の大きい年 間給与ベースのジニ係数は,1983 年から 90 年まで 7.2%上昇した後,以後 00 年までに 17.3%も縮小した.しかしその後は 06 年まで 15.1%の急激な 上昇を見せている.

1990 年代の地域間賃金格差の縮小要因として,地域間に存在する賃金構 注)一般労働者の年間給与を年間の所定内実労働時間 で除した値.ウェイトは地域別一般労働者総数. 出所) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成. 0.060 0.065 0.070 0.075 0.080 0.085 0.090 0.095

⒜ 所定内給与 0.100

ジ

ニ

係

数

地域ブロック レベル

都道府県 レベル

(年) 198284 86 88 90 92 94 96 98200002 04 06 0.060

0.065 0.070 0.075 0.080 0.085 0.090 0.095 0.100 0.105 0.110

ジ

ニ

係

数

地域ブロック レベル

都道府県 レベル

(年) 198284 86 88 90 92 94 96 98200002 04 06

⒝ 年間給与

図表 12 8 時間当たり賃金の地域間格差

造の差が縮小したことが指摘されている.賃金構造基本統計調査の個票デー タを用いて地域間の賃金格差とその要因を検証した篠崎[2007]によれば,東 京都との差で定義された都道府県間の賃金格差もまた,男女ともに 1989 年 と 1996 年,2003 年の 3 時点間で多くの都道府県で縮小している.Blinder-Oaxaca 分解を用いた東京都と地方圏との賃金格差の要因分解の結果からは, 労働者の教育や勤続による収益,企業規模間賃金格差といった賃金構造にお ける地方圏と東京との違いが大きいものの(とくに女性),これら賃金構造 の違いが観察期間を通じて解消に向かったことが格差縮小に寄与したことが 示されている.ただし,なぜ地域間で賃金構造が異なるのか,またその差が 縮小するメカニズムについては未だ明らかではない.

1990 年代における地域間賃金格差の縮小は,先に取り上げた一般労働者 (フルタイム雇用者)に限定されるわけではないことも示唆されている.安

部・田中[2007]は,高卒女性パートタイム労働者の時間当たり賃金について, 90 年当時の地域別最低賃金のランク別に集計した結果,最低賃金のもっと も高いランク A の地域と他の地域との賃金格差は 90 年よりも 01 年におい て小さく,地域間格差は縮小したと指摘する.しかし,日本全体では,正社 員とパートタイム労働者の間の賃金格差が拡大を続けている(大竹[2000],

篠崎[2001]).そのため,若者の「フリーター」をはじめとした非正規労働

者の地域的な偏在があれば,それが地域間の賃金格差に影響を及ぼす可能性 もある.そこで,国税庁「民間給与実態調査」より,全給与所得者の平均年 間給与について,(数値が得られる)93 年以降の地域間格差の推移を見たも のが図表 12 9 である.

なお,この調査における地域の単位は国税局の管轄エリアに基づくため8), 比較対象として,「賃金構造基本統計調査」の一般労働者についても同じ地 域定義による平均年間給与の格差を示している.その結果,地域間格差の水 準は一般労働者よりも全給与所得者の方が低く,「賃金構造基本統計調査」 には含まれない非正規雇用者や役員ならびに小規模事業所の給与所得者を含

めた場合には,地域間格差が低下する傾向が認められる.また,ジニ係数の 動きを見ると,一般労働者では格差の拡大が 2000 年代以降に生じているの に対して,給与所得者全体ではすでに 96 年頃から格差拡大の傾向が現れて いる点が特徴的であろう.

以上,1980 年代以降の世帯所得および賃金の地域間格差は,いずれの所 得指標においても 80 年代後半に拡大したのちバブル崩壊とともに急激に縮 小した.しかしながら,全雇用者の賃金は 90 年代後半から,一般労働者の 賃金や世帯の所得でも 2000 年代に入って,再び地域間の格差が拡大してい る.とりわけ,バブル崩壊から現在に至る賃金格差の変動は,先に見た雇用 失業情勢の地域間格差に共通する動きといえる.両者は地域労働市場におけ る価格指標と数量指標に基づくものであることから,次節では地域間の労働 需給の不均衡の調整過程に関する先行研究を踏まえながら,主にバブル期以 後の格差の変動要因について考察する.

3

地域間不均衡の調整機能

3.1 地域の需要ショックの調整過程

地域間の雇用・賃金の格差は,地域の労働市場に生じた不均衡がどの程度

0.050 0.055 0.060 0.065 0.070 0.075 0.080 0.085

1993 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06(年) 給与所得者

一般労働者

ジ

ニ

係

数

図表 12 9 年間給与の地域ブロック間格差

注) ジニ係数のウェイトは地域別の給与所得者数および一般労働者数.地域単位はともに国税局管轄 に基づく 12 地域ブロック.

解消されるのか,その調整方法と速度に規定される9).不況の影響が特定の 地域に強く表れるという地域間で非対称な需要ショックが生じた場合,これ は財やサービスの生産における地域間の同質性が強いほど,資本や労働の地 域間移動によるスムースな調整が期待される10).こうした地域労働市場の 調整能力の程度は地域政策の前提となることから,米国や EU 統合前後の ヨーロッパにおいて各国の地域労働市場の調整過程に関する研究が蓄積され ている.

このうち,先に図表 12 4 で見た地域間格差が小さい国々では,労働移動 による地域労働市場の調整能力が高いことが明らかになっている (Blan-chard and Katz[1992],Debelle and Vickery[1999],Choy [2002]) .Blan-chard and Katz[1992]による米国の労働市場については,第 2 次世界大戦後 約 40 年間の州別データを用いた実証分析の結果から,地域に生じたマイナ スの需要ショックは,他地域への労働移動(流出)によって速やかに調整さ れ,失業率の上昇や労働力率の低下はわずかにとどまることが示されている. 対照的に,欧州諸国では景気循環に対する労働移動は総じて緩慢である (Decressin and Fatas[1995],Fredriksson[1999]).Decressin and Fatas[1995] によれば,ヨーロッパ諸国では地域固有の需要ショックは他地域への労働移 動ではなく,主に労働力率の低下(非労働力化)として吸収されており,欧 州各国の地域経済の閉鎖性や異質性が明らかにされている11).

この点について,日本のデータを用いて国際比較を試みた研究として Kawagoe [2004] が あ げ ら れ る.Kawagoe [2004] は,Decressin and Fatas [1995]と比較可能な形で,1983 2004 年の 10 地域ブロック別データを用い て日本の地域労働市場の調整過程を検証している.全国共通のマクロショッ

9) 長期の所得格差の収束がどのようなメカニズムによって生じるのかについて,実証研究の結果 は一致してしない.戦後の日本において確認された都道府県間所得格差の収束について,Barro and Sala-i-Martin[1992]では地域間労働移動が有意な効果をもたないのに対して(米国も同じ), 岳[1995]は,労働生産性の低い地域から高い地域への労働移動が日本の長期的な格差収束の要因 であることを示している.

10) しかし岡村[2005]は,地域間および産業間の労働移動には,一方から他方への移動とその逆 とでは,難易度に違い(非対称性)があることを,地域間および産業間移動の難易度を考慮した Lilien 指標(Lilien[1982])の推計結果から指摘している.

クの影響をとり除いた各地域固有の雇用成長率,完全失業率および労働力率 の時系列的特性と,地域固有の雇用成長率に生じた需要ショックに対する雇 用者数,就業率,労働力率の反応を見た結果,日本の地域労働市場では,地 域固有の需要ショックのほとんどが労働力率の低下として吸収されること, また地域間の労働移動が生じるまで時間がかかる点など,その調整過程は米 国よりもヨーロッパにきわめて近いと結論づけている.

では,バブル崩壊後,地域間失業率格差が縮小した時期についても,主に 労働力率による調整が行われたのであろうか.Kawagoe[2004]は,その分 析目的から期間を区切った推定を行っていない.そこで,先行研究と同様の 手法を用いて地域の固有のショックの時系列的特性を見たものが図表 12 10 である12).

1983 2007 年までの全期間と,1991 年以降のバブル崩壊後に大きな違いが 認められるのは,地域別失業率⒞および地域の相対労働力率⒟のショックへ の反応である.⒞は相対失業率ではなく,地域別失業率を用いて全国共通の マクロショックへの反応を見たものである.全期間では,15 年目を超えて ショックが持続的であるのに対して,バブル後に限定するとショックの影響 が消滅するまでの期間が短い.また相対労働力率の地域固有のショックに対 する反応も 5 年目以降に影響が消滅している.バブル崩壊後に限定すると, 地域の労働需要ショックの調整速度が速い可能性が示唆される.

そこで相対雇用成長率,相対失業率,相対労働力率の 3 変量自己回帰モデ ルを推定し,地域固有の労働需要ショックに対する雇用者数,失業率,労働 力率の反応を検討する13).

図表 12 11 では,1 年目の相対雇用成長率にマイナス 1%ポイントの需要

12) 用いたデータは,総務省「労働力調査」の 10 地域ブロック別年次データ(1983 2007 年).

推定方法は以下のとおり.Blanchard and Katz[1992]にならい,地域ブロックiのt期の雇用成

長率(log∆N),失業率(U),労働力率(logP)と,日本全国の雇用成長率(log∆N),失

業率(U),労働力率(logP)の差分をとり,それぞれn,u,pを得る.これは地域固有の

ショックのみならず全国共通のショックが各地域に非対称に影響を及ぼす需要ショックを含めた ものであり,これを相対地域指標と呼ぶ.この点は,地域固有の需要ショックのみを考慮した

Decressin and Fatas[1995]および Kawagoe[2004]と異なる.なお,nはⅠ⑴,uおよびpは

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010

⒜ 相対地域雇用

0.012

1983 2007 1991 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010

⒝ 相対地域失業率

0.012

1983 2007 1991 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.014

0.012 1983 20071991 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

⒞ 地域別失業率

0.000 −0.002 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012

1983 2007 1991 2007

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

⒟ 相対労働力率 図表 12 10 相対地域指標のショックへの反応

ショックが生じた場合の相対失業率,相対労働力率ならびに相対雇用の反応 を示している.全期間とバブル崩壊以後の推定結果を比較すると,バブル後 は労働力率によるショックの吸収がやや低下し(全期間推定では 1 年目の ショックの約 73%を吸収,バブル後は約 64%),その影響が 10%未満まで に達する時間も,全期間の 13 年目に対してバブル後は 10 年目へと短くなっ ている.他方で,1 年目の失業率の上昇幅が高くなるほか(全期間推定で ショックの 8%,バブル後は同 14%),就業者数の減少とその持続性が高 まっている.

すなわち,地域経済の予期せぬ労働需要の落ち込みは,依然として,早期 の段階ではそのほとんどが非労働力率の上昇(非労働力化)によって吸収さ れるものの,バブル崩壊後のみを観察した場合はその役割は低下しており, 他地域への労働移動を通じた地域の相対雇用の減少と,相対失業率の上昇が

13) 1983 2007 年(および 91 07 年)の地域別データをプールし,固定効果と 2 期のラグを考慮 した 3 変量 VAR は,

∆n+λ+λ(L)∆n+λ(L)e+λ(L)p+ε (12.1)

e+λ+λ(L)∆n+λ(L)e+λ(L)p+ε (12.2)

p+λ+λ(L)∆n+λ(L)e+λ(L)p+ε (12.3)

で表される.ただし,Blanchard and Katz[1992]に従い,第 1 期の予期されない需要ショックを

∆nとして識別し,これは当期の就業率(マイナスのショックの場合は失業率)と労働力率に影

響を与えるが((12.2)式,(12.3)式),逆の影響はないとする.

図表 12 11 労働需要ショックの反応(1983 2007)

注) データ,推定方法は本文脚注 13)を参照. −0.012

−0.010 −0.008 −0.006 −0.004 −0.002

0 0.002

もたらされている.

3.2 労働移動による地域間格差の平準化

前項で見たように,バブル崩壊以後の地域労働市場の不均衡の調整過程に おいて,非労働力化傾向が低下する反面,地域間の労働移動の役割が相対的 に高まっていることが示唆される.ここでは,1980 年代以降の地域間労働 移動に関する先行研究を踏まえながら,労働移動が雇用・賃金の地域間格差 の縮小をもたらす可能性を議論する.

地域間労働(人口)移動に関するこれまでの研究では,個人は移動費用を 考慮しても,潜在的な移動先における期待効用が現住地で得られる期待効用 を上回った場合に移動するとの分析枠組みに基づき,主に 2 つの論点につい て検証が進められている.第 1 は,日本の地域間労働移動が,地域間の労働 需給の不均衡を解消する形で生じているかどうかという点である.第 2 は, 地域別の賃金と失業率の関係を実証的に明らかにすることを通して,労働市 場の長期均衡の姿を巡って相反する 2 つの理論仮説の妥当性を検証するとい うものである.ここでの目的から本節では主に前者の結果を考察する14).

実証研究のアプローチの 1 つは,地域別の労働(純)流入が,相対的に失 業率が低い地域あるいは賃金や所得が高い地域に生じているかを確認するこ とである.ただし,先行研究はいずれも 1985 年までの「国勢調査」を用い たものに限られる.また,1 人当たり県民所得の格差が純流入をうながす結 果が見られる一方で(Barro and Sala-i-Martin[1992]),賃金については統計的 に有意な結果が得られず,また失業率については理論仮説に反して純流入は 失業率格差を拡大する形で生じている(Montgomery[1993]).

しかしネットの移動とは,流入と流出が相殺されたものであり,労働移動 の規模と方向を不鮮明にする.太田・大日[1996]は 1970 年代末と 1980 年代 後半の都道府県間の労働移動について,フローの動き示す粗移動率を移動指 標に用いることでこの問題を解消し,さらに労働移動と賃金の同時決定を考 慮した推定を行っている.推定結果から,失業率格差の拡大は都道府県間の

粗移動率を高めるため,労働移動を通じた地域労働市場の不均衡の調整が図 られることが示された.しかしながら,人口の純流出は同時に,移動元地域 には賃金の上昇圧力を,移動先地域では賃金の低下圧力をもたらすため,失 業率ショックにともなう労働移動のスピードは緩やかとなり,調整には時間 がかかることも併せて示されている.

玉田[2003]は,太田・大日[1996]と同じ理論的フレームワークに基づきな がら,1960 年から 1995 年のより長期のデータを用いて日本の地域間人口移 動要因を探っている.その結果,ほぼすべての期間で失業率格差は都道府県 間の粗移動率を高めており,太田・大日[1996]と同じ結論を得ている.ただ し,潜在的な移動先の相対賃金の高まりは粗移動率を有意に低下させており, 賃金格差に関する仮説は支持されていない.なお,失業率格差の推定係数は 1970 年代前半の移動に関してもっとも高くなっているが,1990 年代前半も それに次いで高い.いずれも景気後退が進んだ時期(前者は第 1 次オイル ショック,後者はバブル崩壊)であり,労働移動を通じた失業率の平準化の 可能性を示唆している.

1990 年代後半以降の地域間格差と労働移動の関係については,いまだ充 分に明らかにされていない15).第 2 節で見たように,住民基本台帳人口移 動報告による人口移動の総量は 80 年代も含めて低下傾向にある.1990 年と 2000 年の「国勢調査」を用いて,調査 5 年前時点の生産年齢人口(15 64 歳)のうち直近 5 年間に他の都道府県に転出した人の比率(粗移動率)を見 ても,1980 年代後半では男女計で 8.4%,男性のみで 9.9%に対して 1990 年代後半はそれぞれ 7.9%,9.1%となり,やはり都道府県間の粗移動率が 低下している.ただし年齢別にくわしく見ると,もともと移動性向が強い 15 19 歳層や 20 24 歳層の粗移動率の落ち込みが 2 3 ポイントと目立つ一方, 25 歳から 64 歳までの年齢層では(40 代前半を除いて)むしろ 0.1 0.9 ポイ ント上昇していることもわかる(図表 12 12).

では,1990 年代後半の都道府県間移動は賃金や雇用の地域間格差にどの 程度反応しているのか.この点をチェックするため,国勢調査の 15 64 歳の 粗移動率を現住地と潜在的な移動先の失業率格差,および賃金格差に回帰さ せた結果が図表 12 13 である.被説明変数は 80 年代後半および 90 年代後半 の都道府県間粗移動率(ロジット変換)であり,説明変数は 1990 年時点お よび 2000 年時点の移動元と移動先の経済格差である16).賃金には,「賃金 構造基本統計調査」から都道府県別の時間当たり年間給与を計算し,消費者 物価地域差指数を用いて実質化した.ここでは,移動費用として移動開始時 点の 85 年および 95 年の各県庁所在地間の JR の普通運賃の移動元平均賃金 に占める割合と,県別の持ち家率の格差を導入した.その他の時間を通じて 変わらない都道府県間の距離やアメニティの格差は固定効果として考慮する. 労働移動と賃金,失業率の同時決定バイアスを除去するため,失業率格差と 平均賃金格差の操作変数にはそれぞれ 5 年前の数値を用いた.

図表 12 13 ⒜は,男女計の 15 64 歳全体および各年齢別の推定結果のうち, 賃金格差と失業率格差および 90 年代ダミーの推定係数のみを表示してい

16) t年における移動元i県と移動先j県の失業率格差(あるいは平均賃金格差)はlogX−logX

で表現される.他に 1990 年代後半の移動を識別する年ダミーを含める.男性のみの推定では失 業率格差および平均賃金格差ともに男性のデータを用いている.

0 5 10 15 20 25 30

5

年

前

の

在

住

者

に

占

め

る

他

県

転

出

者

の

比

率︵

%

︶

80年代後半(男女計) 90年代後半(男女計)

80年代後半(男) 90年代後半(男)

15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64(年齢)

図表 12 12 年齢別に見た都道府県間移動

る17).失業率格差の係数は,年齢計および 25 歳以上の年齢ではすべて正で 有意であり,地域間の失業率格差の拡大(縮小)は都道府県間移動率を高め る(低める)ことがわかる.賃金格差についても,30 代前半を除くすべて の年齢で有意に負となり,移動先の賃金が相対的に高まる(低まる)と移動

17) 移動費用については,男女計および男性ともに 30 歳未満においてのみ負で有意であり,若年 層では地域間の移動費用の上昇(低下)は粗移動率を高める(低める).ただし持ち家率格差に ついてはほぼすべての推定式において符号が正であり,潜在的な移動先の持ち家率の相対的な上 昇が,当該地域への移動を促すとはいえなかった.

図表 12 13 都道府県間粗移動率の推定結果

⒜ 男女計

賃金格差 失業率格差 90年代後半ダミー R2

15 19 歳 −3.377** −0.134 −0.172** 0.485

20 24 歳 −2.257** −0.042 −0.156** 0.494

25 29 歳 −0.700* 0.113** −0.095** 0.363

30 34 歳 0.895* 0.838** 0.051 0.028

35 39 歳 −2.277** 1.027** 0.013 0.096

40 44 歳 −3.179** 1.476** 0.063 0.000

45 49 歳 −2.699** 1.233** 0.041 0.107

50 54 歳 −1.069* 1.054** 0.094* 0.006

55 59 歳 −1.486** 1.446** 0.013 0.043

60 64 歳 −2.070** 1.183** −0.069 0.106

15 64 歳全体 −1.883** 0.395** −0.091** 0.467

⒝ 男性

賃金格差 失業率格差 90年代後半ダミー R2

15 19 歳 −5.131** −0.025 −0.166** 0.517

20 24 歳 −3.306** −0.052 −0.111** 0.458

25 29 歳 −1.187† −0.115 −0.072* 0.364

30 34 歳 2.436** 0.916** 0.063† 0.060

35 39 歳 −1.628* 0.986** 0.045 0.051

40 44 歳 −3.202** 1.382** 0.046 0.012

45 49 歳 −2.239** 1.248** 0.097* 0.000

50 54 歳 1.527† 1.167** 0.199** 0.233

55 59 歳 −0.366 1.344** 0.084† 0.017

60 64 歳 −0.873 0.960** 0.025 0.062

15 64 歳全体 −2.589** 0.376** −0.077** 0.479

率が上昇する(低下する).また,1990 年代後半の移動を表す年次ダミーの 係数は 30 歳未満では有意に負である一方,他の年齢層ではおおむね正であ る(ただし統計的には有意ではない).これは図表 12 12 で見た実際の観測 値の動きに符合する.しかし第 2 節で見たように,地域間の失業率格差およ び賃金格差は,いずれも 80 年代後半に比べて 90 年代後半は縮小した.した がって地域間格差の縮小は潜在的には 90 年代後半の都道府県間移動を大き く低下させるものの,移動先地域との格差だけでは説明されない労働移動が 存在し,90 年代後半の都道府県間移動が高まったことを示唆している.な お,経済的要因による労働移動が主に男性に限られる可能性を考慮して,男 性のみの推定も行ったが,結果は男女計の傾向に準じている(図表 12 13 ⒝).

興味深いのは,25 歳未満の若年者に関する結果であろう.男女計および 男性の推定結果とも,賃金格差は格差を縮小する方向に移動を促進するが, 失業率格差の影響は見られない.また男女計および男性ともに 24 歳以下の 年齢層で年ダミーの係数が負で有意である.この結果からは,90 年代にお ける地域間賃金格差の縮小が移動率を低下させた側面は指摘できるものの, とくに新規学卒時に相当する年齢層の都道府県間移動の低下が,必ずしも地 域間の失業率格差の縮小にともなうものではないことを意味している.

これまでの日本の地域間移動に関する実証研究の結果は,日本の労働移動 が失業率の地域間格差を縮小させる方向で生じているという点では一致する ものの,賃金格差については必ずしも仮説に整合的な結果が得られていな い18).しかし,本節で試みた追加的な分析からは,生産年齢人口全体では 80 年代後半および 90 年代後半ともに,都道府県間の移動は賃金や失業率の 格差を縮小する方向に生じていることが示されている.一方,これまで十分 に検証されてこなかった年齢別の移動率については,高校あるいは大学の新 規学卒時に相当する年齢層についてのみ,地域間移動と失業率格差との相関 が見られなかった.この期間に観察された若年層の都道府県間移動率の低下 は,地域労働市場の需給指標以外の要因によっても生じている可能性が示唆 される.

3.3 通勤圏の拡大による地域間格差の平準化

これまでは転居をともなう広域の労働移動について,地域間格差との関連 を検討した.しかし大都市圏を中心として,ほぼ日常的に行政区域を越える 労働者は数多く存在する.図表 12 14 によれば,居住地と異なる地域(他市 区町村あるいは他県)に通勤する就業者の比率は,1980 年の 32.1%から 00 年の 41.8%まで上昇し,そのうち都道府県間の通勤に限ってみても 90 年代 以降はおよそ 8%を超えてわずかながら上昇しつつある.これは,先に図表 12 6 で見た都道府県間粗移動率が,1980 年の 2.9%から 2007 年の 2.0%ま で低下していることと比較すると,その規模も変化のトレンドも対照的であ る.この間,交通網の発達により日々の通勤の移動コストは小さくなり,ま た通勤であれば居住地の変更の必要もないから,行政区分を越えた圏域で労 働需給の調整が行われているかもしれない.都道府県や市区町村といった行 政区分単位のデータの多くは労働者の居住地に基づくものであり(たとえば 失業率),実態としての地域労働市場の範囲とのズレが拡大している可能性 もある.

金本・徳岡[2002]の「都市雇用圏」の概念を地域労働市場分析に援用し, 雇用圏単位の失業情勢の決定要因を検証した周・大竹[2006]によると,市町 村間の 10%通勤率で定義される全国の都市雇用圏の数は,1980 年の 315 か

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 32.1 35.1 38.6

うち県外 40.7 41.8 41.5

8.3 33.3 8.1 33.7 8.1 32.5 7.8 30.8

うち県内他市区町村 6.9

28.2 6.3

25.8

常

住

地

の

就

業

者

に

占

め

る

割

合

1980 85 90 95 2000 05(年)

(%)

図表 12 14 就業者の通勤率の変化

ら,90 年の 293,00 年の 269 へと次第に減少し,雇用圏の集約と 1 圏域当 たりの人口増加が進んだこと,さらに第 2 節でも触れたように,都市雇用圏 単位で見ても失業率の地域間格差が縮小したことが明らかにされている.ま た,雇用圏別パネルデータを用いた分析の結果,3 時点間で圏域が拡大した 都市雇用圏ほど失業率が低下したことが定量的に示されており,都市圏の自 立的な拡大(雇用圏の統合)によって失業率が平準化した可能性が指摘され ている.ただし,周・大竹[2006]も留保するように,労働需要が高まった地 域ほど雇用圏が拡大したとする逆の因果関係も考えられるため,都市雇用圏 の統合の促進が失業率格差の解消をもたらすかどうかは明らかではない.通 勤による労働移動は転居をともなう移動の規模を上回っているおり,「地域 の範囲」の変化が地域労働市場の調整に及ぼす影響についてさらなる検証が 望まれる19).

4

地域労働市場をとりまく構造変化

4.1 地域の若年雇用

地域間の労働移動は,潜在的な移動先に対する居住地域の労働市場状況に よって生じるとともに,個人にとってはより高いリターンが得られる職を他 地域に求めるという投資の側面を有する.したがって人的資本蓄積が進んだ 高年齢者より,いまだ労働市場経験が浅い若年層ほど,投資による収益の回 収期間が長く労働移動による利益が期待できる.他の先進諸国と同様,日本 においても年齢が若いほど他地域への移動性向が高く,依然として若者が労 働移動の主役であることに変わりはない.しかしながら,前節で見たように, 1980 年代後半のバブル期と 90 年代後半の生産年齢人口の都道府県間移動を 比較すると,この間の移動率の落ち込みは,年齢別にはほぼ若年層に限られ ている.では,なぜ若者の都道府県間移動が低下したのだろうか.

1990 年代以降,若年層における失業や無業が深刻化するなか,とりわけ その主力となった高卒者の雇用状況に着目した研究からは,県外への労働移 動の変動(端的には県外就職率の低下)には,景気循環による影響が確認さ

れている.

「学校基本調査」に基づく高卒就職者に占める県外就職率は,1982 年の 25%から 80 年代を通じて緩やかに低下したものの,その落ち込みはバブル 崩壊後の 90 年代以降に顕著であり,その後は高卒求人倍率の変動と同様の 動きを見せている.つまり,不況期ほど地域外の優良な雇用機会も減少する ため,県外就職が低下する.またその移動先についても,移動費用が小さい 近隣県への移動が相対的に増加することが考えられる.これらはいずれも太 田[2005]によって支持されている.太田[2005]は,1993 年以降の高卒県外 就職率の低下が,高卒求人倍率の低迷によることを定量的に明らかにしてい る.また,若年失業率が高い四国 4 県の高卒者の県外就職率の推移とその移 動先に関する考察からは,不況期には県外就職率が低下するだけなく県外就 職における四国内移動のシェアが上昇しており,不況期には移動距離も短く なることが示唆される.さらに自県の新卒求人倍率が低い地域ほど,自地域 からの流出率が高くまた他地域からの流入率が低くなることから,結果とし て高卒就職者の地域外への純流出が進むこともあわせて明らかにされている.

しかし,1990 年代における高卒者の県外就職率の低下は,必ずしも高卒 労働力に対する需要の低迷のみに帰するわけではない.太田[2005]では高卒 求人倍率の変動をコントロールしてもなお,県外就職率には時系列的に低下 トレンドが有意に観察されている.このトレンド要因の 1 つの解釈として若 者の「地元志向」の高まりがあげられる.少子化によって若者における長 男・長女割合が高まっていると見られるなか,同居や近居を望む親子にとっ て県外就職のコストは高い.したがって長男長女社会への移行にともなって 県外就職率も低下すると考えられる(樋口[2005]).ただし,この点は実証的 に明らかにされておらず,今後の課題である20).

高卒者の県外就職率の低下トレンドに関する有力な仮説は,大学進学率の 急激な上昇にともなう高卒労働力の質的変化である.文部科学省「学校基本

調査」による男女計の大学進学率(中学卒業から 3 年後の大学進学者比率) は,1980 年代後半のバブル期にかけてやや低下した後,90 年以降は一貫し て上昇を続け 06 年には約 41%にまで達している.各世代で個人間の能力分 布が不変であれば,大学進学率の上昇は同時に「学力」の意味での高校卒非 進学者の「質」の低下を意味する.つまり,90 年代の大学進学率の上昇は 高卒就職者の「質」の低下をもたらし,それが高卒就職内定率および県外就 職率の低下をもたらしたと考えられる.有賀[2007]は,各時点・各県の高校 進学率ならびに大学進学率を用いて地域別の高卒者の「質」を定義し,県外 就職率や県内高卒求人数等に回帰させて上記の仮説を検証している.有賀 [2007]は,進学率によって定義される高卒者の「質」変数が 1962 年から 2002 年までの観察期間を通じて低下していることを確認したうえで,県内 求職者の質の低下が県外就職率を有意に引き下げることを明らかにしている. また,1982 年から 20 年間の県外就職率の低下に関する要因分解の結果から は,高卒者求人倍率の地域間格差の縮小という需要要因の影響を認めつつも, その主因は,高卒求職者の「質」の低下と,求職者の「質」の地域間格差の 縮小という供給サイドの変化に基づくものであることを定量的に示してい る21).

一方で,大学進学者の就職にともなう労働移動の変化については,いまだ 十分に明らかにされていない.高校までとは異なり,他の都道府県への進学 者が多い大学卒では移動元の定義が難しく,県を超えた就職行動と地域間の 雇用・賃金の格差といった経済要因との関係がとらえにくい22).この点の 解明を試みたものとして,大井・篠崎・玄田[2006]があげられる.大井・篠 崎・玄田[2006]は,1989 年から 2001 年の「雇用動向調査」の大卒入職者 データを用いて,15 歳時点の居住地を出身地域と定義し,さらに就職直前

21) 需要サイド(求人)の要因には,その他に,求人職種の「質」の低下も検証されている.ほ ぼ一貫して求職者の人気が低い「小売・卸売・サービス」の 3 部門からの求人比率で代理される 県内求人の「質」の低下は,求職者の県外就職率を引き上げる効果があるものの,1982 年以降 の 20 年間における求人の「質」の地域間格差の縮小もまた,県外就職率の引き下げをもたらし ている.

の居住地と就職先地域から,大卒者の進学および就職を通じた地域間移動と 平均賃金格差の関係について考察している.その結果,90 年前後から 90 年 代後半,00 年前後の 3 期間を通じて,大学進学時の南関東への一極集中が 緩和され,東海や北陸,北九州,北関東といった地方圏への進学者の分散が 進んでいること,この傾向は大学所在地から就職先地域への移動についても 現れており,結果的に大学進学を経由した地方出身者の東京への一極集中も 緩和されたことが示されている.これらの事実発見は,前節で指摘した大卒 者の都道府県間移動率の低下が大学進学の分散化にともなうものであること を示唆する.しかしながら,大井・篠崎・玄田[2006]では,地域間の賃金格 差が進学を通じた人口移動の方向と規模の変化に及ぼす影響は検証されてお らず,今後の課題として残されている.

4.2 生産のグローバル化と地方圏における雇用

本稿ではこれまで主に労働供給サイドの調整機能とその変化を考察した. しかし,第 2 節で見たように,南関東と東海を除く地域では,90 年代以降, 景気回復期を含めて就業者数が減少しており,(実現された)労働需要の伸 びが認められない点が最大の特徴である.「国勢調査」より,就業者数が減 少に転じた 95 年から 00 年の変化を見ると,南関東・東海・近畿の 3 地域全 体の就業者の伸び率は−1.6%であり,このうち主な産業の伸び率の寄与度 は,製造業が−2.5%に対してサービス業が 2.3%となっている.その他の 地方圏では,全体の就業者数の伸び率が−2.1%とより大きく,産業別の寄 与度では製造業と農業がそれぞれ−1.6%と−1.5%に対してサービス業が 1.9%であり,サービス業の伸びが大都市圏を下回っている.つまり地方圏 では,製造業における雇用減少の寄与度こそ大都市圏よりも低いものの,そ れを相殺するサービス業の伸びも大都市圏を下回っており,結果的に製造業 (および農業)の就業機会の減少が大都市圏を上回る地域の労働需要の低下

として現れている.

金コストの低い海外立地との代替関係を生じている(深尾[1996],深尾・岳

[1997]).この間,売上高ベースで見た製造業全体の海外生産比率は,85 年

の 3.0%から 06 年には 20.8%まで上昇しており,海外生産活動の進展が国 内雇用に及ぼす影響に関心が集まっている23).

海外生産活動の高まりは,日系製造業現地法人の生産活動が日本の輸出を 代替する輸出代替効果,および現地法人からの逆輸入効果を通じて,短期的 には国内生産の減少と国内雇用の喪失をもたらす.しかし同時に,現地法人 向けの資本財や中間財輸出が増加する輸出誘発効果による雇用創出効果も存 在するため,両者の効果をあわせた「ネットの雇用創出効果」の大きさが実 証研究の関心の 1 つであった(労働省[1987],深尾・袁[2001]).推計上は, 産業別の輸出代替率の仮定によって雇用創出効果の規模が異なるものの,製 造業全体のネットの雇用創出効果はマイナス(雇用喪失)であり,また産業 別には海外生産活動が活発な電気機械や輸送用機械における雇用喪失効果が 大きい点で実証研究の結果はほぼ一致する.しかし集計データを見るかぎり, 電機や輸送機械産業における国内雇用の減少が地方圏に集中的に生じている という証拠は得られていない(深尾・天野[1998]).

産業レベルの集計データは,各企業単位で生じる雇用創出と雇用喪失が相 殺されたものであり,両者のフローがどのような労働者や地域に影響を及ぼ すのかが把握できない.しかしながら,企業レベルのデータを用いた分析に おいても,国内地域別の影響について確定的な結論は得られていない.事実, 洞口[1998]によれば,海外生産を行っている大手電機 7 社は,87 年から 93 年では関東内陸部の雇用を減らすとともに関東臨海部や近畿圏の雇用を増や しており,都市圏への集約化の動きがみられた.しかしその後,93 年から 01 年の 7 社の雇用減少は大都市圏で大規模に生じており,90 年前後の変化 が一時的であったことも明らかになっている(洞口[2004]).また,電機産業 の上場企業データを用いて国内事業所の生存分析を行った松浦[2004]による と,直接投資の影響は投資先地域別に異なっており,(中国を除く)アジア 向けの直接投資を進めた企業ほど,国内事業所の廃業率が高く,その効果は

地方圏に比べ大都市圏ほど高いことが示されている.しかし一方で,欧米向 け直接投資については大都市圏でのみ有意に廃業率を低下させる結果が得ら れている.したがって,国内の地域別の影響は立地企業の海外投資先に応じ て異なるといえよう.

このように,製造業の海外生産が地域間の雇用・賃金に及ぼす影響につい ては,いまだ定量的な実証研究の蓄積が乏しく,今後に残された課題といえ る.しかし,電機や輸送用機械をはじめとした加工組立型産業の海外直接投 資は国内雇用を喪失する効果をもつこと,一方で,近年,雇用成長率が高い サービス業については,人口規模に比例して集積する傾向が強い(横山ほか

[2003])ことを考え合わせると,今後も,生産のグローバル化は地方圏の労

働需要の減少として顕在化しやすいと考えられる.

4.3 地域政策の構造変化

労働市場のアクターは労働者と企業であり,各地域に生じた労働需給バラ ンスの変動も,両者の行動によって調整される.しかし一方で,地域間の経 済格差の持続的な存在は,労働市場による調整機能の不完全性を示唆してい る.

持続的な地域間格差に対する過去の先進諸国の地域政策は,雇用機会の不 足する地域への労働需要移転(創出)施策がその中心であったことが指摘さ

れている(OECD[1990]).戦後日本の地域政策もまた,1950 年代半ばから

60 年代までの高度成長期に積極的な労働移動策がとられた後は,公共投資 による社会資本整備を通じた生産性向上策と,都市から地方への需要移転策 をその基調としてきた24)25).需要移転施策の内容は多岐にわたるが,その なかでも 1960 年代から 70 年代に相次いで成立した,「低開発地域工業開発

促進法」(61 年),「新産業都市建設促進法」(62 年)および「工業再配置促進

法」(72 年)といった地域開発制度が地方圏への工場移転を促進したことが

明らかにされている26).

24) 前述した岳[1995]は,1955 年から 90 年までの日本の都道府県間所得格差の縮小が,人口移 動のほか,期初の労働生産性の高い地域から低い地域への公的資本ストックの移転によってもた らされたことを明らかにしている.