素粒子の世代

長島順清

August 26, 2005

目 次

1 素粒子の世代 1 1.1 世代とは . . . 1 1.2 ミューオン: 新世代レプトン . . . 4 1.3 ストレンジ粒子: 新世代クォーク . . . 5 1.4 2種類のニュートリノ: レプトン第2世代の確立 . . . 7 1.5 世代混合: 弱固有状態と質量固有状態 . . . 8 1.6 GIM機構: チャームの予言 . . . 9 1.7 チャームの発見: クォーク第2世代の確立 . . . 12 1.8 小林-益川理論: 世代混合と CP の破れ . . . 13 1.9 世代数は3か? . . . 15 1.10 ニュートリノ振動 . . . 17 1.11 ミューオンの電子転換と超対称性 . . . 19 1.12 レプトン・クォーク対応と量子異常 . . . 20 1.13 世代の謎 . . . 21 1.14 終わりに . . . 221

素粒子の世代

1.1

世代とは

1960 年代から 1970 年代初頭に掛けて形成された素粒子標準理論は、1935 年の湯川中間 子論以来展開してきた素粒子現象を、理論的に首尾一貫してほぼ完全に記述することがで きる。とはいえ標準理論では説明できず、前提条件として受け入れざるを得ない現象も幾つか存在する。素粒子の世代の謎問題はその典型的な例である。 現在、これ以上分割できない最小単位の粒子という意味での素粒子には、物質の構成要 素でありスピン 1/2 を持つクォークとレプトン、および素粒子間の相互作用 (重力、弱い力、 電磁力、強い力) を媒介し、スピン 1 を持つゲージ粒子がある* 1。標準理論では、クォーク には、電荷 2/3* 2を持つ up、charm、top と電荷-1/3 を持つ down、strange、bottom の 6 種 類があり、レプトンにも電気的に中性な3種のニュートリノ (νe, νµ, ντ)と電荷-1 を持つ電子 (e)、ミューオン (µ)、タウ (τ) の計 6 種類がある。これを香りの種類と呼ぶ。下図に示すよ うに2組ずつペア (アイソスピン 2 重項という) を組んで弱い相互作用を行う。香りの異な る 6 個のクォークと 6 個のレプトンは、3つの世代に分けることができる。 世 代 I II III クォーク ud cs bt (2a) レプトン eν−e µνµ− τν−τ (2b) 各クォークはさらに3色のカラー荷を持ち、グルーオンを交換することにより強い相互作 用を行う。強い相互作用によりクォークの持つカラーは変化するが、香りは変化しない。電 磁相互作用は荷電粒子がフォトンを交換する反応であり、やはりその際に香りが変化する ことはない。弱い相互作用のみが香りの転換を引き起こすことができる。弱い相互作用は、 (W±, Z0)ゲージボソンを交換して行われ、その際にアイソスピン2重項の中で香りが入れ 替わる。2重項自身が無くなることはないので、世代を越える香りの変化は本来存在しな いはずであるが、世代混合 (後述) が存在するので、結局どの香りにも転換可能である。た だし、ここでは、クォーク間もしくはレプトン間にのみ生じる転換を問題にする。クォー クとレプトンにまたがる転換は、大統一理論の範疇に属する。 各世代の素粒子は、世代毎に質量値が大きくなる以外は、第 1 世代のほぼ完全なレプリ カであり全く同じ性質を持つ。宇宙はほぼ第 1 世代の素粒子のみで構成されており、第 2,3 世代の粒子はビッグバンの化石である原始ニュートリノ以外は、高エネルギー現象でわず かに生成されるのみである。すなわち第 2 第 3 世代の粒子はなくても誰も困らないのであ る。ミューオンが発見されたときのラビ* 3の質問「一体誰が注文したのだ?」4) は、現在 でも生きている。世代の存在する理由は未だに判っていない。3 世代で閉じるのかも未知 * 1重力を司るグラビトンは例外的にスピン 2 を持つ。また、我々を取り巻く真空に充満していて、真空の 状態を変える (相転移を起こす) 媒質粒子のヒッグス粒子も、スピン 0 の素粒子である可能性が存在するが、 現時点で実験的に確認されていない。 * 2陽子の電荷を単位とする。 * 3I.I.Rabi;核磁気共鳴法を使った原子核の磁性の研究による 1944 年のノーベル賞受賞者。

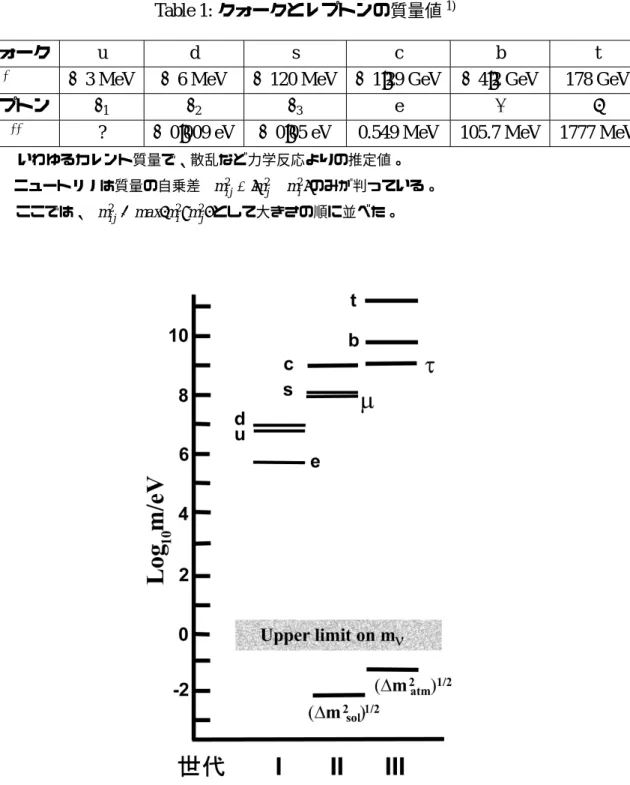

Table 1:クォークとレプトンの質量値1)

クォーク u d s c b t

∗ ∼ 3 MeV ∼ 6 MeV ∼ 120 MeV ∼ 1.29 GeV ∼ 4.2 GeV 178 GeV

レプトン ν1 ν2 ν3 e µ τ

∗∗ ? ∼ 0.009 eV ∼ 0.05 eV 0.549 MeV 105.7 MeV 1777 MeV * いわゆるカレント質量で、散乱など力学反応よりの推定値。 ** ニュートリノは質量の自乗差∆m2 i j= |m 2 j− m 2 i| のみが判っている。 ここでは、∆m2 i j ' max{m 2 i, m 2 j} として大きさの順に並べた。 図 1: 素粒子の質量スペクトル。上の表の質量値を世代毎にグラフで表したものである。ニュートリノ質量 の絶対値上限 (灰色の帯) は実験値および宇宙論から得られたもの。ある種のパターン2) 3) が見られるが真 の理由は不明。

である。しかし、歴史的には新しい素粒子現象と新世代粒子の発見は密接に結びついてお り、その解明の努力を通じて現代の標準理論に到達したと言っても過言ではない。新世代 粒子が素粒子現象解明にどのような洞察をもたらしたか、我々は現在「世代」をどのよう にとらえているかを整理して、この謎を解く鍵を見つけたい。

1.2

ミューオン: 新世代レプトン

1912 年ヘス (Hess) によって発見された宇宙線の中には、”柔らかい成分”と貫通力の強 い”堅い成分”とがあった。柔らかい成分が電子と陽電子からなることはすぐ判ったが、堅 い成分の吸収に関する性質が研究者を悩ませるパズルとなった。1937 年、アンダーソンと ネッダーマイヤーは、2次電子のスペクトル分析から堅い成分が陽子ではあり得ないこと、 また制動輻射のないことから電子でもないとし、陽子もしくは電子と同じ大きさの電荷を 持ち、質量が両者の中間にある粒子であると結論づけ、ギリシャ語で中間を意味する語幹 メソをとってメソトロンと名付けた5) 。同様な結論は仁科研究室の実験でも得られた。続 く観測で、この粒子の質量は大体 200meの質量と 2.3 × 10−6秒の寿命を持つことが明らか になった。 時あたかも 1935 年、湯川は核力の媒介粒子として同程度の質量を持つ粒子の存在を予言 しており、メソトロンの発見は素粒子学界に大きなセンセーションを巻き起こしたが、メ ソトロンの性質は湯川理論と整合性がとれなかった。湯川理論の予言するメソンは、強い 相互作用をするので寿命は少なくも 100 倍短く、貫通力は少なくも 100 倍小さくなければ ならない。理論によれば、正電荷のメソンは原子核に吸収されてもクーロン障壁に阻まれ て、反応を起こす前に崩壊しなければならないし、他方負電荷メソンは逆に吸収反応が主 であるはずであった (朝永・荒木6) )。この指摘に基づいてイタリアのグループが、決定的 な実験7) を行った。正電荷のメソトロンは確かに崩壊が主であり、負電荷メソトロンは確 かに鉛の中で(炭素ではない)吸収される。しかし、負電荷メソトロンの反応率は湯川理 論の 10 桁から 12 桁も弱いことが示されたのである。 この謎を解くために、メソトロンは湯川メソンではなく、湯川メソンが崩壊してできた 粒子であるとする2中間子論が坂田等により 1942 年に提案され、1947 年には予言通りに π → µ 反応が発見された。π メソン (パイオンともいう) とミューメソンと名付けられたの はこの時である。後にミューメソンはレプトンであることが判り名前はミューオンと変え られた。 かくして、π メソンは核力の媒介粒子として素粒子界でしかるべき地位を獲得したが、 ミューオンの役割が謎として残った。先のラビの言葉はこの困惑を端的に表現したもので ある。1.3

ストレンジ粒子: 新世代クォーク

何故ストレンジ粒子は奇妙なのか? 1947 年π メソンの発見により中間子論を巡る混乱 が解決したその同じ年に、宇宙線の中から何とも説明の付かない奇妙な飛跡が霧箱の中に 発見された8) 。当時に於ける素粒子とはなんであったかを振り返ってみると、ストレンジ 粒子がなぜ奇妙に思われたかが理解できる。 原子核の中核をなす陽子と中性子、それを取り巻く電子が物質の基本粒子であり、それ に加えてフォトンとπ メソンは電磁力および強い力の伝達子として明快な存在すべき理由 があった。ニュートリノは弱い相互作用を特徴づける粒子として、また弱い相互作用にお いてスピンやエネルギー運動量保存則を成立させる役割があった。ミューオンだけはその 存在理由が判らなかったが、その他の粒子は自然界の構成メンバーとしてそれぞれ立派な 役割があった。素粒子研究者はあるべき粒子は全てあると考え、既存の粒子で十分に満足 しており、新しい粒子が必要とは考えなかったのである。 図 2: ストレンジ粒子連携生成 (ベヴ ァトロンの泡箱写真)。π−+ p → K0 + Λ0, K0→ π++π−, Λ0→ π−+p (陽子) 図 2 に、ベヴァトロンで生成された π−+ p → K0+ Λ0, K0→ π++ π−, Λ0 → π−+ p (3) 反応の泡箱写真を示す。上の写真でも判るように、ストレンジ粒子は生成後崩壊するまで に数センチメートルの飛跡を残す。すなわち光速で飛んだとして寿命がほぼ 10−8 ∼ 10−10 秒程度であり、この事実は崩壊反応が弱い相互作用を通じて行われる事を示す。一方、π メ ソンを 10 個位泡箱 (直径 30cm 程度) に入射するとほぼ確実に反応が起きる。ということは 反応の断面積が 10mb= 10−26cm2程度であることを示す。これは強い相互作用による反応 率である。同じ粒子があるときは強い相互作用をし、別の時は弱い相互作用をするという 2重性は、当時の研究者の理解を超える性質であった。中野・西島・ゲルマンの法則 新粒子の奇妙な性質は、中野・西島とゲルマンがそれぞれ 独立に考え出した法則により説明が付けられる (1953)。彼らはこれらの新粒子が生成され るときは、単独にではなく必ず別の新粒子と連携して作られることに注目し、新粒子は既 存の粒子にはない特殊性、ある特別な量子数Sを持つと考え、この量子数 (ストレンジネ ス) は強い相互作用では保存するが、弱い相互作用では保存しなくても良いとした。例え ば、新粒子の K+, K0は S = +1、Λ0, Σ−等は S = −1 を持ち、従来の π メソンや陽子などは S=0 を持つとすれば、反応 (3) において最初の生成反応ではストレンジネスが保存し、次い で起こる崩壊反応では、ストレンジネスが保存しない* 4。 新粒子には、(K+, K0), (Σ+, Σ0, Σ−)のように、質量がほとんど等しくて電荷のみ違う組 み合わせが存在することが判り、陽子 p と中性子 n がアイソスピン 1/2 の2重項を作るよ うに、新粒子もまたアイソスピン多重項を作ることが判った。そこで、西島・ゲルマンは さらに一歩踏み込んで、ストレンジネスと既知の量子数、バリオン数 B、アイソスピン第 3成分 I3、電荷 Q の間には Q= I3+ B+ S 2 = I3+ Y 2 (4) の関係が成立するとした。これを西島・ゲルマンの法則という。 Y をハイパーチャージ (超 電荷) といい、香りによる分類ではストレンジネスより本質的な役割を演じることが、後に 明らかになる。 クォークモデルの成立 1950-60年代に相次いで建設された加速器による新粒子の大量発 見の結果、これらの粒子を基本粒子ではなく複合粒子と考え、より基本的なな粒子を追求 するようになったのは自然な流れである。1956 年に提案された坂田モデルは、(p, n, Λ0)を 基本粒子と考えれば、全てのハドロンの量子数を再現することができることを示した。次 いで、池田・大貫・小川 (IOO) は、この3種の基本粒子の質量がほぼ (20%の精度で) 等し いことに着眼し、3種の基本粒子の入れ替えで強い相互作用は (近似的に) 不変であるとい う IOO 対称性、今日の SU(3) 対称性を提案した。IOO 対称性を使えば、坂田モデルはメソ ンが 8 組の多重項 (ユニタリー 8 重項) として現れることを示し、未知のメソンη の存在を 予言した。その後実際に発見されて SU(3) 対称性は一躍脚光を浴びたが、実験的にはスピ ン 1/2 のバリオンもまた 8 重項を作ることが示され、8 重項を基本におくゲルマン・ネー マンの8道説 (8-foldway) が唱えられた。(p, n, Λ) は基本粒子としての地位を失ったのであ る。しかし、SU(3) 対称性を持つ複合モデルが正しいという精神を受け継ぎ、メソン・バリ オン双方 (まとめてハドロンと呼ぶ) に8重項を再現することのできる基本構成粒子クォー ク (u,d,s) があるとするならば、その量子数は以下のように表される (ゲルマン・ツバイク 1964)。 * 4現代の言葉で言えば、ストレンジネスSは s クォークの数に負の符号を付けた量である。

Table 2:クォークのもつ性質 クォーク名 u d s アイソスピン I 1/2 1/2 0 I3 +1/2 -1/2 0 ストレンジネス S 0 0 -1 バリオン数 B 1/3 1/3 1/3 ハイパーチャージ Y 1/3 1/3 -2/3 電荷 Q +2/3 -1/3 -1/3

クォークモデルを使えば陽子は (uud)、中性子は (udd)、ラムダ粒子は (uds)、π メソンは

uもしくは d とその反粒子の ¯u, ¯d の組み合わせとして表される。このようにして導入された クォークは分数のバリオン数、分数電荷を持つ。当時としてはあり得ない概念であり、全 てのクォーク探索も不毛であったので、ゲルマンは、クォークは実在の粒子ではなく数学 的分類手段と見なすべきであると唱えたほどである。分数電荷を持つクォークがハドロン の中に実在することは、電子およびニュートリノによる深非弾性散乱の測定 (1969∼1980) から明らかになった。クォークが実在粒子であることは確かめられたが、単独のクォーク は今日に至るまで観測されていない。観測されるのはクォークの複合体としてのハドロン である。 数百種に及ぶ新粒子をわずか3種のクォークで整理し、種々の反応間の規則性を理解し たときに、今日の標準理論の土台が築かれた。クォークモデルの建立という大革命をもた らしたのは、ストレンジ粒子 (新世代クォーク s を含むハドロン) の発見であったのである。

1.4

2種類のニュートリノ: レプトン第2世代の確立

ミューオンは別名”重い電子”と呼ばれるように、質量が電子の約 200 倍 (105.66 MeV) あ る以外は電子と全く同じ性質を持つ。つまり、電子と同じ強さで電磁相互作用や弱い相互 作用に関与する。しかし、ミューオンが本当に重い電子で電子と同じ量子数を持つならば、 µ → e + γ (5) という反応が電磁相互作用で起きなければならない。一方、ミューオンのベータ崩壊 (µ± → e±+ 2ν) では、生成電子のエネルギースペクトルより、同時に 2 個のニュートリノが放出 されることが判っていた。ミューオンと電子が違う量子数を持つにしても、ミューオンの 弱い相互作用による崩壊で放出される 2 個のニュートリノが同じニュートリノであるならば、図 3 のような弱相互作用反応が可能であり、やはり電子への崩壊は起きる。しかし、実 験的にはこの反応は全く観測されていない。このことから、ミューオン崩壊で放出される 図 3:νe= νµならば、µ → e + γ 反応が起きる。 ニュートリノの一つはベータ崩壊で放出されるニュートリノと違うのではないかという推 測が生まれた。原子核のベータ崩壊{ 中性子 (n = udd) → 陽子 (p = uud) + e−+ ν)} で生成さ れるニュートリノは電子と結合するニュートリノであるのでνeと書き (実際は反ニュート リノ ¯νe)、ミューオンと結合するニュートリノを (νµ)と書けば、π メソン崩壊 (π+→ µ++ ν) で生成されるニュートリノはνµである。このニュートリノを原子核に衝突させてやれば、 中性子と反応して、(νµ+ d → µ−+ u) 過程によりミューオンと陽子を生成することができる が、電子は生成できないはずである。この実験は 1962 年に行われ、電子は生成されないこ とが確かめられた9) 。ミューオン崩壊で生成される二つのニュートリノは異なることが証 明されたのである。かくして、弱い相互作用に関与する 2 重項 (νe, e−), (νµ, µ−)が二つある こと、両者は荷電レプトンの質量が違う他、それぞれ e-数、µ-数とも呼ぶべき異なる量子 数 (香り) を持つことが判明した。レプトンには2世代存在することが確立したのである。 レプトンにおける第2世代の存在が与えたインパクトには、次のようなものがある。 (1) 当時、弱い相互作用において、(ν, e−, µ−)と (p, n, Λ) との類似性が注目され、名古屋学 派はさらに踏み込んでレプトン・クォーク対応原理* 5を素粒子の本質的な性質とみなした。 レプトンに4種類あるならば、ハドロンの根元粒子も4種類あるはずと考え、チャーム粒 子存在の予言につながった10) 。 (2) 世代混合によるニュートリノ振動の存在が予言された (後述§1.10)11) 。

1.5

世代混合: 弱固有状態と質量固有状態

強い相互作用においては、ストレンジ粒子が陽子や中性子と同等であり、u,d,s 入れ替え の SU(3) 対称性* 6が成り立つが、弱い相互作用反応は s クォークと d クォークの入れ替えで * 5当時はレプトン・バリオン対応原理であった。 * 6QCDにおける色の SU(3) と区別して香りの SU(3) という。対称ではなかった。弱い相互作用は、レプトン 2 重項や二つのクォーク2重項 (u,d) と (u,s) が左巻きベクトルボソン (W) をやりとりして行われると考えれば理解できるが、反応の強 さは (u,d) と (u,s) では大きな差があり、さらにレプトン2重項とも差があった* 7。W ボソ

ンがゲージ粒子であるならば結合力は同じでなければならないはずである。そこで、キャ ビボ (N.Cabibbo) は弱い相互作用を行う際の量子状態 d’ は質量固有状態 d とは違うと考え

d0 = d cos θc+ s sin θc, sinθc ' 0.224 (6)

と置いた。これをキャビボ回転という。この場合弱い相互作用は、(u,d’) 2 重項が自分自 身もしくはレプトン2重項と W ボソンを交換する反応と解釈できる。この提案により全 ての (既知の) 弱い相互作用反応を統一的に解釈することが可能となった。例えば、ミュー オン、原子核、Λ 粒子のβ崩壊反応は図のようなグラフで表され、反応の強さはそれぞれ g4, g4cos2θ c, g4sin2θcに比例するはずであるが、実験データはその事実を支持する。 図 4:各種ベータ崩壊反応の強さ (a) ミューオン µ−→ νµ+ e−+ ¯νe (b)原子核 d→ u + e−+ ¯νe (c)スト レンジ粒子 s→ u + e−+ ¯νe

1.6

GIM

機構: チャームの予言

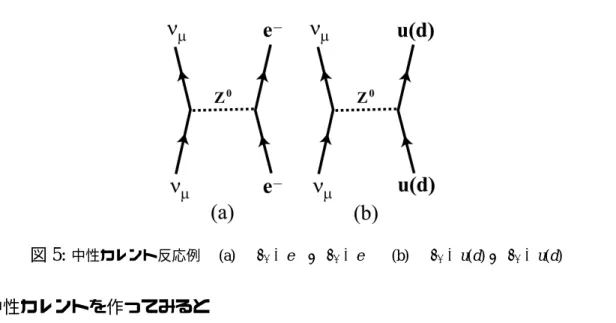

Z0ボソンをやりとりする反応 (図 5) を中性カレント現象という。歴史的には弱い相互作用 における中性カレントの存在は、標準理論形成において重要な役割を果たした。標準理論 の予言する中性カレント現象の発見が検証の第一歩となったのである。しかし、大加速器 建設によるニュートリノ散乱実験が実現される以前の中性カレント現象観測は、崩壊現象 に限られていた。クォークの第一世代2重項 Q1 = du0 = d cosθ u c+ s sin θc (7) * 7歴史的には、レプトンとの結合はキャビボ回転が提案されてから精密測定され、キャビボ回転の実験的 検証となった。図 5:中性カレント反応例 (a) νµ+ e− → νµ+ e− (b) νµ+ u(d) → νµ+ u(d)

から中性カレントを作ってみると

jNC1 ∼ Q1τ3Q1 ∼ ¯uu − ¯d0d0 = ¯uu − cos2θcdd¯ − sin2θc¯ss− cos θcsinθc( ¯ds+ ¯sd) (8)

と表される。場の量子論では u, d · · · は、u, d · · · クォークの消滅演算子、¯u, ¯d · · · は生成演算

子である。簡単のためではクォーク種以外の時空の指標などは省略した。第 1-3 項に Z0が

結合し、ニュートリノを相手にZボソンを交換する反応例を図 5(b) に示した。最後の項は、

dと s を入れ替える演算子であるから、電荷は変わらないがストレンジネスの変わる中性

カレントであり、これを一般に香りの変わる中性カレント (FCNC=Flavor Changing Neutral

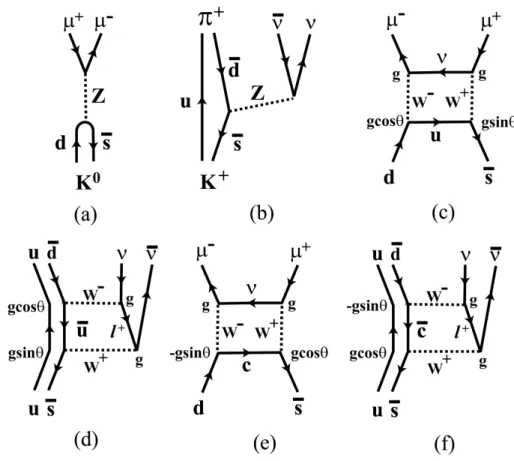

Current)という。この項は例えば K0 → µ−µ+, K+→ π+ν¯ν のような反応 (図 6(a)(b)) を引き 起こすが、これらの崩壊分岐比 (Branching Ratio) は実験的には BR(K0 → µ−µ+)= 7.27 ± 0.14 × 10−9 (9) BR(K+→ π+ν¯ν) = 1.6 ± 1.8 × 10−10 (10) と非常に小さい1) 。少なくも第1次近似では、FCNC は存在しないと考えて良い。この事 実を説明するために、キャビボ回転を 2 世代間のクォーク混合に対するユニタリー変換と 考えて d 0 s0 = U ds =

− sin θcosθc sinθc

c cosθc ds (11) とし、d’ が d に対応するように s に対応する s’ があり、s’ とペアを組むクォークすなわち c クォークの存在を仮定する。第 1 世代のクォーク2重項 (u,d’) に対応し、第 2 世代のクォー ク2重項 Q2 = sc0 = s cosθ u c− d sin θc (12)

図 6:GIM機構: (a) K0→ µ¯µ および (b) K+→ π+ν¯ν は香りの変わる中性カレントに結合する Z を示すが、

標準理論には存在しない。同じ反応が荷電カレントの高次反応 (c) (d) により誘起されるが、チャームの寄与

があると仮定するのである。そうすると、Q1による中性カレントの他に、Q2による中性

カレント

jNC2∼ Q2τ3Q2= ¯cc − ¯s0s0 = ¯cc − cos2θc¯ss− sin2θcdd¯ + cos θcsinθc( ¯ds+ ¯sd) (13)

の寄与があることになり、全体では jNC ∼ Q1τ3Q1+ Q2τ3Q2 = ¯uu + ¯cc − ¯dd − ¯ss (14) となって、FCNC は無くなって実験事実と矛盾しない。これを GIM 機構 (Glashow-Illioupoulos-Maiani)と呼ぶ。FCNC 反応が小さくはあるが存在する理由は荷電カレント反応の高次効果 による(図 6(c)∼(f))。ただし、GIM 機構は高次でも働いていて、もし mu = mcであれば、 図 (c) と (e)、(d) と (f) が完全に相殺するが、質量が違うことによる差が寄与して、わずかな がらこの反応が存在し得る。GIM 機構は、u,d,s の3クォークしか知られてない時代に提案 されたものであり (1970)、未知の c クォークを予言するモデルの中で最も説得力のある根 拠を提供した。レプトン-クォーク対応原理による c クォーク予言についてはすでに述べた。

1.7

チャームの発見

:

クォーク第2世代の確立

チャームクォークは、J/ψ (= c¯c) メソン生成と引き続くレプトン対への崩壊という形で、ハ ドロン反応と電子・陽電子コライダー反応において同時に発見された。 p+ p → J/ψ + X, J/ψ → e−e+ (15a) e−+ e+ → J/ψ → e−e+, µ+µ−, ハドロン (15b) チャームの存在は予言されていたとはいえ、確かな説得力があったというわけではなく、沢 山あるモデルの一つとして提案されたのであった。チャームの発見もまた当時の状況では 予想外の発見であり、11 月革命と呼ばれるほどの興奮を巻き起こしたのである。騒がれた 理由は、ストレンジ粒子の場合と似ている。3097 MeV という非常に大きい質量を持ち、強 い相互作用で生産可能であるにもかかわらず、崩壊幅が実験分解能をはるかに越えて、電 磁相互作用による反応と同程度に小さかった。未知の新しい性質を持っているのでない限 り説明は付かなかったのである。しかし、今回はクォークモデルが十分発達しており、発 見後ただちに第 4 のクォーク c¯c の束縛状態状態であると同定され、J/ψ と名付けられた。 チャームの発見は、クォークモデルを正当な理論として認知する転機になった。 J/ψ に続いて発見された一連の c¯c の励起状態 (チャーモニウム) のレベル構造から、 クォークのもつ力学的性質が明らかになり、チャーモニウムに働く強い力のポテンシャル がゲージ理論に特徴的なクーロン型に加えて、距離と共に増加する成分をも持つことが明 らかになった。これはハドロンの紐モデルから予想されていた性質である。ポテンシャルが距離と共に増加するならば、クォークを巨視的な距離に分離することはできないであろ う (クォークの閉じ込め)。紐を引き延ばせばバラバラに引きちぎれて、沢山のハドロンが できると予想される。実際、高エネルギークォークの存在すべき所には、常にジェット (同 方向に飛来する沢山のハドロン) が観測されること、そして単独のクォークは発見されてい ない事実と合わせて、クォークのとじ込め説は受け入れられている。 第3世代クォーク 次いで、チャーモニウム発見と同様な経過をたどり、第5のクォーク bも発見された (1977)。チャームやボトムクォークを含むハドロンスペクトルの構造は、 クォークモデルの予想を裏付けるものであった。このころには世代構造が明らかになり、次 に述べる小林-益川モデルの信用性も高まっていたので、トップの発見 (1994) は時間の問題 であった。チャームの発見は世代構造を確立したという意味で大きな意味があるが、トッ プ・ボトムの発見は世代という観点からは繰り返しであり大きな意味はない。しかし、世 代数が2と3では、次に述べるCPの破れを理解する上で本質的な差がある。

1.8

小林

-

益川理論: 世代混合と

CP

の破れ

3 世代のクォーク2重項 (u,d),(c,s),(t,b) が存在すれば、キャビボ回転は 3× 3 のユニタリー 変換となる。 Qd0 ≡ d0 s0 b0 = UCK M d s b (16) UCK Mを CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) 行列という。この場合も GIM 機構は有効であ る。なぜならば Q3 = bt0 , Qu = u c t (17) と置いて、3 世代のクォーク 2 重項から中性カレントを作ると Q1τ3Q1+ Q2τ3Q2+ Q3τ3Q3 = QuQu− Qd0Qd0 = QuQu− QdU†U Qd = QuQ− QdQd (18) となって、やはり香りは混合しないからである。 なお、キャビボ回転や CKM 行列は u,c,t 間の混合として表してもよく、d,s,b 間の混合 行列として表すのは単なる慣用である。なぜなら Q0u ≡ u0 c0 t0 = V u c t (19)と表したとき、CKM 行列が現れるラグランジアン項は、∼ Q0uQ0d = QuV†U Qdの形をして おり、V†Uを改めて U と置けば、通常の CKM 行列に還元されるからである。 CPの破れ 小林-益川理論の真意は、2世代を単純に 3 世代に拡張することではなく、CP の破れ現象を説明することにあった。中性の K メソンには短寿命で CP 固有パリティが正 で主として2個のπ メソンに崩壊する Ksと、長寿命で CP 固有パリティが負の KLの 2 種 類が存在するが、1964 年フィッチ・クローニン等が、KL → ππ 反応がわずかながら存在す ることを見いだし、CP の破れを発見したのである。 CPの破れの解明はそもそも我々が何故存在し得るかという根元的な問題に関わる。ビッ グバン宇宙時には、全ての素粒子と反粒子が同じ数だけありかつ熱平衡状態にあったが、 反粒子が消滅して現在の物質宇宙に発展するためには、次のサハロフの3条件が必要とさ れる。 1. クォーク数を破る反応の存在 (大統一理論の必要性) 2. CPの破れ 3. 宇宙の熱平衡状態からの離脱 理論的には、素粒子を記述するラグランジアンが位相因子を持つと CP の破れ現象が引き 起こされる。小林-益川は位相因子を導入する要因として、3 世代 6 種のクォークの存在を 予言したのである。提案時 (1973) には、u,d,s の 3 種類のクォークしか存在せず、世代の概 念もなかった時代であるから、これは大いなる先見の明と言える。 クォークが 3 世代存在すると何故位相因子が導入されるかは、次のようにして言える。 世代間の混合はユニタリー行列として表現でき、N× N ユニタリー行列は一般に N2個の独 立な行列要素を持つ。このうち、NC2 = N(N − 1)/2 個は実数空間の回転角で表すことがで き、残りが位相角となる。しかし、2N 個のクォーク場には位相変換の自由度があり、全体 に共通な 1 個の位相を除いた (2N-1) 個の位相はクォーク場に吸収できる。この結果残る位 相の数は N2− N(N− 1) 2 − (2N − 1) = (N − 1)(N − 2) 2 (20) となる。従って、N ≤ 2 の場合は混合のユニタリー行列は全て実数で書き直せるので CP 非 保存効果は現れない。現実には CP が破れているので、N ≥ 3 でなければならないというの が、そもそもの提案動機であった。歴史的には、チャーム (1974)、ボトム (1977)、トップ (1994)の 3 世代クォークが予言通りに発見され、小林-益川モデルは検証される以前に標準 理論に組み込まれるようになった。CKM 行列は、3つの混合角と CP の破れを表す一つの 位相角で表されるが、混合角は小さく行列はほぼ対角的であるので、現象論的には、次の

ウォルフェンシュタイン表示が使われることが多い1) 。 UCK M = 1− λ22 λ Aλ3(ρ − iη) −λ 1− λ22 Aλ2 Aλ3(1− ρ − iη) −Aλ2 1 (21a) λ = 0.2205 ± 0.0018, A = 0.80 ± 0.04 (21b) ¯ ρ = ( 1− λ 2 2 ) ρ = 0.20 ± 0.09, ¯η = ( 1− λ 2 2 ) η = 0.33 ± 0.05 (21c)

1.9

世代数は3か?

第3世代の存在は、タウレプトンの発見 (1975) に始まる。タウレプトンは質量が 1777 MeV と非常に大きく、従って τ−→ ν τ+ l−+ ¯νl, l = e, µ (22a) τ−→ ν τ+ ¯u + d (π−, ρ−等、種々のハドロン) (22b) 等多くの崩壊モードが存在するが、電磁相互作用、弱相互作用は電子と同じで、ミューオ ンに次ぐ”第2の重い電子”ともいうべき存在である。タウレプトンに付随するニュートリ ノもまた、νe, νµとは違い、2重項 (ντ, τ−)が第 3 世代のレプトンとして確立された。その 後第 3 世代クォークもまた発見されたことはすでに述べた通りである。 標準理論では、クォークとレプトンはそれぞれ3世代存在することを前提とする。第 4 世代以降の存在可能性が否定されたわけではないが、軽い (数 MeV 以下) ニュートリノ種 の数の制限は存在する。 ニュートリノ数の制限は、歴史的に最初宇宙論において議論された。ビッグバンから約 3分後に水素、重水素、ヘリウム。リシウムなどの軽元素が合成されるが、その比率はそ の時期の宇宙の膨張率により規制される。膨張率は粒子種の数とりわけ軽いニュートリノ の数に依存するので、宇宙に於ける軽元素の存在比測定から、ニュートリノ種は高々3-4 と 決められた (1979。図 7 参照)。 より決定的な証拠は 1989 年に、LEP における e−+ e+→ Z0 → e¯e, µ¯µ, τ¯τ, u¯u, c¯c, b¯b, N ∑ α=1 ναν¯α (23) の反応において、各チャネルへの分岐崩壊率が精密測定され、標準理論の予想と過不足な く一致した事実から得られた。Z → ∑Nα=1ν¯αναの分岐比から、Z ボソンに結合する質量の 小さなニュートリノの数 N が 2.994 ± 0.012 と確定された1) 。仮に Z に結合する第 4 世代 ニュートリノがあるとすれば、質量が mz/2 ' 45 GeV 以下ならば、Z の崩壊粒子の中に見図 7:ニュートリノ数 3.0, 3.2, 3.4 に対応して宇宙の軽元素比の変化する様子を示す12) 。横軸は宇宙におけ るバリオン密度 (ΩB= ρB/ρc, ρc= 宇宙の臨界密度 = 1.88 × 10−29h2g/cm2)を表し、縦の帯は宇宙の (重水素/

水素) 比の観測値 (2.7 ± 0.6) × 10−5から決められた許容範囲を示す。幅は 2σ の理論の不定性。縦軸はヘリウ

つかるはずであるが、そのような生成物は見られないことから、第 4 世代以降のニュート リノは 45 GeV 以上の質量を持つことになり、第4世代以降の存在は不自然と考えられて いる。

1.10

ニュートリノ振動

レプトンが 3 世代存在することの意味および結果を考察してみよう。ニュートリノはこれ までは質量の固有状態としてではなく、弱い相互作用の反応に伴って、パートナーの荷電 レプトンと連携生産される粒子として観測された。従って観測されるニュートリノは、弱 い相互作用の固有状態 (να)である。もし、ニュートリノの固有質量がゼロであれば、質量 固有状態 (νi)と弱状態を区別する指標はないが、質量が有限の場合一般に両者の固有状態 は異なるので、クォークの場合と同じく να = ∑ i Uαiνi (24) と表すことができる。この混合行列を MNS(牧-中川-坂田) 行列11) という。 ニュートリノ振動 質量が有限で混合があると、弱固有状態間の遷移が生じる。これはニュー トリノの香りの時間的変動として観測されるのでニュートリノ振動と呼ばれる。ニュート リノ振動が生じる機構を 2 世代混合で考えてみよう。2× 2 の行列は1個の混合角 θ を使っ て次のように表される。 ννe µ ≡ − sin θ cos θcosθ sin θ νν1 2 (25) 質量固有状態は、エネルギー Ei ∼ p + m2i 2p を持つとき、時間と共に |νi(t)>= |νi(0)> e−iEit (26) のように変化する。従って時刻 t= 0 において、νeであったものが、時刻 t でνµに変化する 確率は容易に計算できて P(νe → νµ)= | < νµ(0)|νe(t)> |2= 1 2sin 22θ[1 − cos(E 1− E2)t] ' sin22θ sin2 ( 1.27∆m 2 2E L ) (27a) ∆m2 = m2 2− m 2 1 (27b) ただし、ここで L=ct はニュートリノ発生点より測定点までの距離を km、∆m2は (eV)2、エ ネルギー E は GeV 単位で表した。νeがνeのままで残る確率は P(νe → νe)= 1 − P(νe → νµ)

で与えられる。この式からニュートリノ振動は、混合がありかつ質量差がゼロでないとき に発生することが判る。 3世代間の混合があるときのニュートリノ振動の式はやや複雑となるが、質量差と混合 角が有限である時にのみ振動が生じることは同じである。そこで、見通しを良くするため MNS行列を次のように分解する。 UMNS = 1 c23 s23 −s23 c23 c13 s13e−iδ 1 −s13eiδ c13 c12 s12 −s12 c12 1 1 eiα eiβ (28a) ci j = cos θi j, si j = sin θi j (28b) 最初の 3 つの行列は、クォークにおける CKM 行列と全く同じ表現式であり、θi jは i 世代 と j 世代間の混合角を、δ が CP の破れを表す位相である。ニュートリノの場合は、クォー クと違い、粒子と反粒子の差がないマヨラナ粒子である可能性があり、その場合はニュー トリノ場の位相により混合行列の位相を吸収できないので、独立な位相因子α, β が加わる。 これをマヨラナ位相因子と呼ぶ。ただし、ニュートリノ振動の式にはマヨラナ位相因子は 現れない。 太陽ニュートリノ、大気ニュートリノや加速器/原子炉ニュートリノの観測から ∆m2 12 ' 8 × 10−5eV 2, sin2θ 12' 0.3 (29a) |∆m2 23| ' 2.5 × 10−3eV 2, sin2θ 23' 0.5 (29b) sin2θ13< 0.05 (29c) が得られている1) 。ニュートリノが 3 世代で閉じているならば、 ∆m2 13= ∆m 2 23+ ∆m 2 12' ∆m 2 23 (30) である。標準理論では3種あるニュートリノの質量を全てゼロとしているから、ニュート リノ振動の発見は、ニュートリノに質量があること、従ってその説明には標準理論を越え た新理論、大統一理論が必要なことを意味する。 ベータ崩壊ニュートリノの質量測定実験や銀河団分布などの大規模構造観測より、 ∑ m(νi). 1 eV (31) であることが判っている。またニュートリノ質量が小さいことを説明する有力な理論であ るシーソーメカニズムでは、mli を荷電レプトンの質量、MRを未発見の右巻きニュートリ ノ質量としてマヨラナニュートリノ質量を m(νi)∼ m2 li MR (32)

と表す。m2 e << m2µ << m2τであるから、各世代のニュートリノ質量比は大きく、ニュートリ ノ振動で測れる質量差はそのままほぼ質量値を表すものと考えられている。 マヨラナ位相を省略すると、MNS 行列は近似的に UMNS = c12 s12 s13e −iδ √ 2 −s√12 2 c√12 2 1 √ 2 s√12 2 − c√12 2 1 √ 2 c12 ∼ 0.84, s12∼ 0.55 (33) と表される。CKM 行列 (21a) との違いに注目しよう。CKM 行列がほぼ対角的であるのに 反し、MNS 行列には大きな混合がある。クォーク・レプトン対応原理の考えからするとこ れは意外な結果である。

1.11

ミューオンの電子転換と超対称性

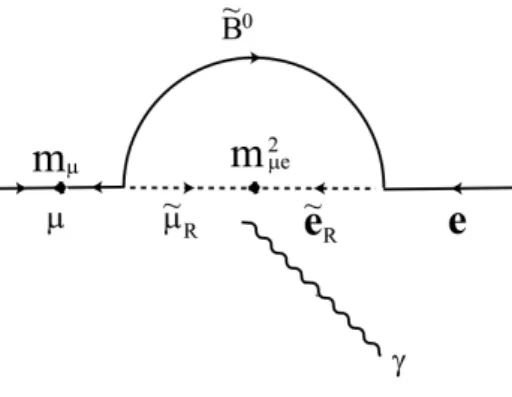

香りの変わる中性カレント反応の欠如の論理は、レプトン反応においてもなりたつ。実 際に、香りの混合する中性カレント反応は存在しない。測定された分岐比 (Branching Ratio) の上限値で書くと1) 、 BR(µ → e + γ) < 1.2 × 10−11 (34a) BR(µ → e¯ee) < 1.0 × 10−12 (34b) BR(µ−+ N → e−+ N) < 7.8 × 10−13 (34c) BR(τ → l + γ ; l = e, µ) < 1 − 3 × 10−6 (34d) BR(τ → l + l0¯l0 ; l, l0 = e, µ) < 1.0 − 2.0 × 10−6 (34e) BR(τ → l + m0 ; m= π, Ks, ρ, φ, · · · ) < 1.0 − 9.0 × 10−6 (34f) これらの反応が存在しないのは、3個の荷電レプトン (e, µ, τ) とそれに付随する3種のニュー トリノ (νe, νµ, ντ)は、e-数、µ-数、τ 数ともいうべきそれぞれ独立の量子数 (香り) をもち、 これらの香り量子数が弱い相互作用で保存するからである。ニュートリノ混合が存在する と、図 3 の過程において、中間状態に最初νµが現れ、混合によりνeに変わってから、電子 に結合することができるので、µ → e + γ 反応が可能になるが、標準理論を越えるため反応 率はモデルに依存する。標準理論の拡張としては、フェルミオンとボソンの入れ替え対称 性(超対称性 (SUSY=super symmetry))を取り入れた大統一理論が有望視されている。こ の場合 SUSY 粒子を中間状態として入れることができ、モデルによっては (図 8 は一例) 測 定可能な範囲まで反応率が上昇するので、ミューオンが電子に変換する反応の有無を調べ、 分岐比を測定することにより、SUSY 粒子の存在が検証できる。MEG 実験 (µ → e + γ) や PRISM計画等13) 等、レプトンにおける香りの混合の追求は、新物理を拓く可能性を秘め図 8: SUSYを取り入れると、SUSY 粒子(右巻きの ˜µR, ˜eR, ˜B0)のループ図の寄与によりµ → e + γ 反応率 が大きくなる。 ているのである。 同様な新物理追求はクォーク反応 b→ s(d) + γ, s(d) + g(= gluon) でも可能であるので、 bクォークを含むハドロンを大量生産できる B-ファクトリー等で活発な研究が行われてい る。ただし、観測はハドロン反応{B(¯bd) → K∗( ¯sd)+ γ, K(¯ss) + η0(q ¯q)など} であり、QCD 効果による雑音信号があるので、解析はレプトン反応ほど簡単ではない。

1.12

レプトン・クォーク対応と量子異常

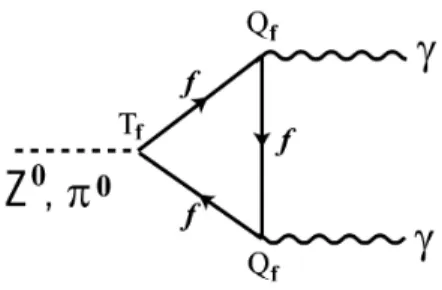

レプトン・クォーク対応は、当初半ば直観的な原理として提案されたが、全ての世代が クォークとレプトン 2 重項の組から構成されているように、現象論的には見事な対応関係 が成り立っている。これが単なる偶然ではなく自然の深い本質に根ざした現象であること は、量子異常14) の追求により明らかになった。古典的な場の考察では,対称性があれば、 保存量および保存則が存在することはネーターの定理として知られているが、量子論では 成立しない場合があるという事実が量子異常である。 ゲージ対称性は位相変換の自由度であるが、ディラック場 (フェルミオン) の左巻きと右 巻きの粒子で、別々の位相変換自由度があるときカイラルゲージ対称性が成り立つという。 この時軸性カレント JµA = g ¯ψγµγ5ψ (35) は保存するカレントである。軸性カレントはフェルミオン質量がゼロであれば、トリーレ ベル (最低次の摂動計算) では保存するが、高次のいわゆる3角図というループ効果 (図 9) の存在により保存しなくなる。3角図は、フェルミオンループに軸性カレントが結合し、 さらに二つのベクトルカレントもしくは二つの軸性カレントが結合する時に生じる。軸性 カレントはラグランジアンのレベルで保存していても、この3角ループが存在すると保存図 9:Z0, π0→ 2γ 反応に寄与する3角異常項。f はフェルミオン (クォ−クとレプトン) を示す。このループ の存在により軸性カレントが保存しない。 しない。軸性カレントはカイラルゲージ対称性の結果として生じるが、このゲージ対称性 が大局的であれば問題はない。実際、π0 → 2γ 反応にはこの異常項が寄与していることが 実験と比較して確かめられている。また、陽子や中性子の質量も大部分は量子異常項の寄 与であることが知られている (表 1.1 のクォーク質量と陽子質量を比較せよ)。しかし、局所 ゲージ対称性の場合はゲージカレントが保存しないことになり、繰り込み不可能という重 大事が発生する。Z0 → 2γ はその例である。しかし、標準理論の場合は、各フェルミオン のこの図への寄与は電荷に比例するので、全てのフェルミオンについて和を採ると、 3色× (Qu+ Qd)+ Qν+ Qe = 3 × 2 3 + 3 × ( −1 3 ) + 0 + (−1) = 0 (36) となって、三角異常項の寄与の総和はゼロとなり、繰り込み可能性が保証されるのである。 レプトンとクォークの寄与が相殺して量子異常が消滅することは、両者の連携が不可欠な ことを意味し、同じ家族の一員と見なすのが妥当であることを示す。レプトン-クォーク対 応にはこうした重大な意味が隠されていたのであり、レプトンとクォークを同じ多重項に 入れる大統一理論の理論的根拠を与える。 正当な理論には、量子異常が存在してはならないという要請は、新理論を構成するとき の重要な条件である。現代の最先端理論である超紐の理論が、10 次元時空のみで成立する という帰結も、量子異常の議論から導かれたものである。

1.13

世代の謎

世代の謎はどのように理解されるのであろうか? アイデアはいくつかあるが定説はない ので、数例の文献紹介にとどめる。 ★歴史的に常に有効であった考え方は、クォークレプトンを素粒子ではなく、より基本的 な粒子プレオンの複合粒子であると見なすことである15) 。標準理論が実験事実と良く合う ことから、クォークやレプトンが複合粒子であるにしても、その束縛エネルギースケールは数 TeV 以上でなければならないとされている。複合モデルは、現実には束縛エネルギー よりはるかに小さい質量 (表 1.1 参照) を再現し、さらに世代間の質量階層構造 mt/mu ∼ 108 や、同じ世代間での質量差 mt/m(ντ)∼ 1015を同時に説明しなければならないという困難を 抱えている。現代の標準的な考え方では、クォークとレプトンは究極の素粒子であり、相 互作用も電弱強重力の4つで尽きていると見なすので、複合モデルは主流ではないが、超 対称性などを取り入れたヴァリエーションがリバイバルの兆しを見せている16) 。 ★大統一理論では、標準理論を含むより大きな群を考えるので素粒子の数が増え、第4 世代以降の存在するモデルが幾つか存在する17) 。 ★紙面の都合でクォークやレプトンの質量構造に関する最近の発展2) 3) について述べる ことはできなかったが、階層構造や世代混合を再現することのできる現象論的な対称性と して、世代を横断する群 (ファミリー対称性もしくは水平対称性と呼ばれる) がいくつか提 案されている18) 。この対称性の起源は、通常超対称性や超紐の理論に求めることが多い。 次に述べる方法がトップダウンであるのに対して、ボトムアップのアプローチと言えよう。 ★超紐理論の枠内で 3 世代を導く方法がある。超紐は 10 次元時空においてのみ存在する。 この時我々の4次元時空以外の6次元空間は観測に掛からない位小さくなっているとする。 この 6 次元時空を我々は真空と認識するが、この真空の構造が4次元時空の性質をも規制 するので、標準理論およびその拡張理論の要請を満たすべしという条件を入れると、この 真空は数学的にはカラビ・ヤウ多様体と呼ばれる構造を持つ。しかし、この条件のみでは 多様な選択肢があり (真空の縮退)、その解決は大きな課題の一つである。素粒子の世代数 はこの多様体のトポロジー不変量として表現することができる19) 。超紐理論は、全ての力 の統一、時空の次元と構造、宇宙の起源などを解として導ける可能性を秘めており、現在 活発な研究分野である。

1.14

終わりに

新世代粒子の発見は、常に当時の理論家の理解を超える新事実を提供してきた。歓迎さ れないやっかいものを持ち込み理論家を当惑させたのである。新世代粒子にまつわる謎の 追求は、常に当時の最先端のテーマであって、それを理解し終える度に新たな世代の謎が 現れるのであった。本解説では、世代の謎が素粒子に対する洞察を深め、今日の標準理論 が形成する上において大きな役割を果たしたこと、世代の謎のインパクトの大きさ理解し ていただこうと試みた。 ミューオンがこの世界に必要なのかという当初の疑問は、世代の謎として今日に持ち越 され未だに解決を見ていない。しかし、世代にまつわる謎を追究することが新しい知見を 得る近道なのだという経験則もまた生きている。ミューオンの稀な反応の追求、世代混合 によるニュートリノ振動を追求して、レプトンの MNS 行列を理解し、レプトンでの CP 非保存を追求することは、高エネルギー加速器 (LHC や ILC* 8)で直接ヒッグス粒子や SUSY

粒子を発見することと並ぶ重要な将来計画としてあげられている。高エネルギー加速器で 再び現代の理解を超える新世代の粒子が発見されることもあり得る。過去の経験に学んで 未来に備えよう。

参考文献

[1] Review of Particle Physics: Phys. Lett. B592 (2004) 1-1110

[2] H.Fritzsch and Z.Xing: Prog.Part.Nucl.Phys. 45 (2000) 1-81, hep-ph/9912358 [3] S:King: Rept.Prog.Phys. 67 (2004) 107-158, hep-ph/0310204

[4] I.I. Rabi, 1937. Cited in e.g. R.N. Cahn and G. Goldhaber: The Experimental Foundations of Particle Physics. Cambridge University Press (1989) p.52.

[5] C.D.Anderson and S.H.Neddermeyer: Phys. Rev. 51 (1937) 884 [6] G.Araki and S.Tomonaga: Phys. Rev. 58 (1940)90

[7] M.Conversi, E.Pancini, and O.Piccioni: Phys. Rev. 71 (1947) 209 [8] G.D.Rochester and C.C.Butler: Nature 160 (1947)855

[9] G.Danby et al.: Phys. Rev. Lett. 9 (1962) 36 [10] Z.Maki et al.: Prog. Theor. Phys. 23 (1960)1174

[11] Z.Maki,M.Nakagawa and S.Sakata: Prog. Theor. Phys. 28 (1962) 870 [12] D.N. Schramm and M.S. Turner: Rev. Mod. Phys. 70 (1998) 303 [13] MEG: http://meg.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/index.html

PRISM: http://www-prism.kek.jp/ [14] S.Adler: Phys. Rev., 177(1969),

J.Bell and R.Jackiew: Nuovo Cimento, 51A(1969)47

* 8LHC (Large Hadron Collider)は欧州原子核研究所 CERN で建設中のエネルギー 16 TeV のハドロン衝突型

加速器。2007 年稼働開始予定。ILC(International Linear Collider) は全世界共同の将来計画。1 TeV 電子陽電 子衝突型線型加速器。

[15] S.Fredriksson; Proc. of the Fourth Tegernsee Int. Conf. on Particle Physics Beyond the Standard Model, 2004, p. 211, hep-ph/0309213 および引用文献

[16] A.E.Nelson and M.J.Strassler: Phys.Rev. D56 (1997) 4226-4237, hep-ph/9607362 および

引用文献

[17] P.H.Frampton, P.Q.Hung and M.Sher: Physics Reports, 330 (2000) 263-348, hep-ph/9903387

[18] G.L.Kane, S.F.King,I.N.R.Peddie and L.Velasco-Sevilla: hep-ph/0504038 [19] 例えば E.Witten; Hertz Lectures, Quest for Unification; hep-ph/0207124