5

労働市場・雇用システム改革

安井健悟 岡崎哲二

要 旨

1980 年代以降,日本の労働市場・雇用システムは大きな環境変化に直面 し,これに対応してさまざまな規制改革が行われた.その基本的な方向は, 第 1 に内部労働市場から外部労働市場への労働力需給調整機能の移動,第 2 に働き方の多様化への対応であった.

ティブを低下させる可能性があることが実証的に確認されている.

1

はじめに

本稿の目的は,バブル経済発生前夜に当たる 1980 年代前半から,バブル 崩壊後の長期不況が終わった 2000 年代前半にわたる時期に生じた労働市 場・雇用システムに関する規制改革の流れをまとめ,それに関する分析・評 価についてサーベイすることである.ここでは,規制改革を,規制緩和のみ ならず雇用機会の均等化といった規制強化も含めた広い意味で用いることに する.

この間の規制のあり方の変化をうながす大きな流れの 1 つは,労働市場に おける需給調整機能を内部労働市場から外部労働市場に移動させる方向の規 制改革の進展である.戦後日本における政府の雇用対策の重点はほぼ一貫し てマクロ的需要管理政策に置かれていたが,第 2 次オイルショック後の 1980 年代ごろから,外部労働市場による需給調整を円滑にするための構造 的政策に重点が置かれるようになり,有料職業紹介,無料職業紹介,派遣労 働,委託募集に関する規制緩和,「失業なき円滑な労働移動」を実現するた めの職業訓練など積極的雇用政策が講じられるようになった.それと同時に, 解雇規制が法制化されるとともに,セーフティネットの整備が急がれ,雇用 保険制度の改革が進んだ.

第 8 節はまとめにあてられる.

2

労働市場と雇用システムをめぐる環境変化

1980 年代から 1990 年代以降にかけて,日本の労働市場・雇用システムは, 大きな環境変化に直面した.次節以下で述べるさまざまな規制改革は,こう した環境変化に対応する試みと見ることができる.本節では,基本的な統計 データによって,この時期の環境変化を概観する.

まずマクロ的に見ると,1990 年代以降,経済成長が明確に下方に屈折し, 年平均成長率は 1980 年代の 3.9%から,90 年代には 0.9%に低下した.「失 われた 10 年」といわれる所以である.90 年代のマクロ経済を特徴づけるも う 1 つの顕著な現象としてデフレ(物価下落)がある.1994 年に GDP デフ レータが初めて下落した後,消費税引き上げがあった 1997 年を除いて, 2000 年代前半まで GDP デフレータ変化率がプラスとなることはなかった (図表 5 1).

低成長と物価下落に反映される長期不況は,日本経済を構成する多くの産 業に深刻な影響を与えた.図表 5 2 は産業別の実質国内生産成長率(年率)

8 (%)

−3

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 (年)06 7

6 5 4 3 2 1 0 −1 −2

実質GDP成長率 GDPデフレータ変化率

図表 5 1 バブル景気と長期不況

を 1980 年代と 1990 年代について示したものである.ここから,いくつかの 事実を読み取ることができる.第 1 に,成長率がほぼ全般的に低下した.第 2 に,産業間の差違に注目すると,成長率の低下はとくに製造業で著しかっ た.化学,金属製品,一般機械など,1980 年代の経済成長を牽引した諸部 門の産出成長率がとくに大幅に低下した.第 3 に,成長率の全般的な低下の 結果,多くの産業が 1990 年代にマイナス成長を経験した.一方で第 4 に, 少数ではあるが,1990 年代にかけて成長率が上昇した産業があり,また, それらを含めて,90 年代に成長率が比較的高い産業があった.成長率が上

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 −5.0 −10.0 (%/年)

国

内

総

生

産

対

家

計

民

間

非

営

利

サ

ー

ビ

ス

政

府

サ

ー

ビ

ス

対

個

人

サ

ー

ビ

ス

対

事

業

所

サ

ー

ビ

ス

対

公

共

サ

ー

ビ

ス

通

信

業

運

輸

業

不

動

産

業

金

融

・

保

険

業

小

売

業

卸

売

業

ガ

ス

・

水

道

・

熱

供

給

業

電

気

業

建

設

業

そ

の

他

の

製

造

業

ゴ

ム

製

品

皮

革

・

皮

革

製

品

出

版

・

印

刷

家

具

製

材

・

木

製

品

衣

服

・

身

回

品

精

密

機

械

輸

送

用

機

械

電

気

機

械

一

般

機

械

金

属

製

品

非

鉄

金

属

鉄

鋼

窯

業

・

土

石

製

品

石

油

・

石

炭

製

品

化

学

パ

ル

プ

・

紙

繊

維

食

料

品

鉱

業

水

産

業

林

業

農

業

1980 1990 1990 2000

図表 5 2 産業別産出成長率の変化

昇した産業は,石油・石炭製品,通信,対公共サービス,対事業所サービス であった.これらのうち石油・石炭製品を除く 3 産業および電気機械が,多 くの産業で成長率がマイナスとなるなかで,90 年代の相対的高成長産業と なっていた.

1990 年代にとくに製造業で成長率が大きく低下したことの背景として, 円高の進行がある(図表 5 3).1985 年のプラザ合意以降,円はドルに対し て名目で大幅に切り上がったが,この間に実質実効レートで見ても円高が進 んだ.最初のピークである 1987 年の実質実効レートは,1984 年に対して 52%の円高となっている.円高の進行は日本企業,とくに輸出依存度の高い 産業の企業が海外直接投資を通じて生産拠点を海外に移動する動きをもたら した.図表 5 3 は,円高の進行から 1 2 年遅れて日本からの海外直接投資が 急増したことを示している.海外直接投資は,1990 年代初めにいったん減 少した後,再び上昇傾向を示した.このような海外直接投資増加に反映され ているのは,製造業の海外生産の進展であった.製造業国内企業の生産額に 占める海外生産の比率は,1985 年の 3.0%から 1990 年に 6.4%に上昇し, 2000 年には 13.4%となった.海外生産へのシフトは機械工業,とくに輸送 用機械でとくに顕著であり,輸送用機械の海外生産比率は,1985 年の 5.6% から 2000 年には 31.1%となった(図表 5 4).輸送用機械の海外生産比率の 上昇がとくに大きかったのは,円高という共通の理由のほかに,対米通商摩 擦への対処という理由があったためである.日本の経済成長を牽引してきた 製造業における海外生産の進展は,「産業の空洞化」として,1990 年代に強 く懸念された.

140 150.0

140.0

130.0

120.0

110.0

100.0

90.0

80.0 (1,000億円) (1980.12=100)

0

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 (年)05 120

100

80

60

40

20

対外純直接投資 実質実効為替レート 対外粗直接投資

図表 5 3 対外直接投資の増加

注) 財務省「対内及び対外直接投資状況」;日本銀行「実質実効為替レート指数」.

35 (%)

0 30 25 20 15 10 5

輸送用機械 製造業

1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000(年)

図表 5 4 製造業の海外生産比率の上昇

つの画期をなす出来事といえる.一方で,サービス,運輸通信など,1990 年代に就業者数が増加した少数の産業があった.

このように就業者増加率が低下するなかで,完全失業率が大幅に上昇した

(図表 5 6).1990 年第 4 四半期には 2.08%であった完全失業率は,2000 年

第 4 四半期に 4.73%,ピークの 2002 年第 3 四半期には 5.43%を記録した. 長期にわたって速い経済成長を続け,また,長期雇用制度のもとで短期的な 不況の影響を企業による過剰雇用の抱え込みによって吸収してきた日本経済

7.00 5.00 3.00 1.00 −1.00 −3.00 −5.00 −7.00 (%)

製

造

業

細

目

合

計

対

家

計

民

間

非

営

利

サ

ー

ビ

ス

生

産

者

政

府

サ

ー

ビ

ス

生

産

者

サ

ー

ビ

ス

業

運

輸

・

通

信

業

不

動

産

業

金

融

・

保

険

業

卸

売

・

小

売

業

電

気

・

ガ

ス

・

水

道

業

建

設

業

そ

の

他

の

製

造

業

精

密

機

械

輸

送

用

機

械

電

気

機

械

一

般

機

械

金

属

製

品

一

次

金

属

窯

業

・

土

石

製

品

石

油

・

石

炭

製

品

化

学

パ

ル

プ

・

紙

繊

維

食

料

品

製

造

業

全

体

鉱

業

農

林

水

産

業

1980 1990 1990 2000

図表 5 5 産業別就業者数

においては,戦争直後の混乱期を除けば,経験したことのない高い失業率で ある.

1990 年代における完全失業率の上昇要因の 1 つは,マクロ的な労働需要 不足である.日本労働研究・研修機構の推計による「需要不足失業率」は, 1990 年第 4 四半期の−0.16%から 2000 年第 4 四半期の 1.15%に上昇した. これは,この期間の完全失業率上昇幅,3.35%の 39%に相当する.そして, 完全失業率を押し上げた第 2 のより大きな要因が,構造的・摩擦的失業,す なわち,広い意味での労働需要と労働供給のミスマッチによる失業であった. 上で見たように,1990 年代には,多くの産業で産出と就業者が減少する一 方,産出と就業者を増加させた少数の産業があった.前者から後者への労働 移動がスムーズに進まなかったことが,1990 年代における構造的・摩擦的 失業率上昇の基本的な原因の 1 つと考えられる.

完全失業率が上昇する一方で,1990 年代には企業における過剰雇用も増 大した.図表 5 7 は日本労働研究・研修機構が設備稼働率と労働生産性から 推計した過剰雇用量を示している.全産業の過剰雇用量は 1990 年にはマイ ナス 175 万人であったが,1990 年代に急増し,ピークの 1999 年には 428 万 人となった.これは同年における完全失業者 317 万人を上回る規模であった.

6 (%)

−1

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005(年) 5

4

3

2

1

0

構造的・摩擦的失業率 需要不足失業率 完全実業率

図表 5 6 完全失業率の推移

出所) 日本労働研究・研修機構.

長期不況は,長期雇用制度のもとで,雇用維持のための重い負担を企業に課 したと見ることができる.

以上の諸変化が 10 年程度のタイムスパンの中期的な環境変化であるのに 対して,より長期の環境変化も進行した.少子・高齢化による人口構造の変 化である.少子化によって人口増加率は低下を続けてきたが,国立社会保 障・人口問題研究所の将来推計によれば,2010 年以降は,明確な人口減少 トレンドに入ることが見通されている(図表 5 8).同時に高齢化が進みつつ あるため,労働力供給のベースとなる 15 64 歳人口は,すでに 1990 年代後 半から現実に減少し始めた.そしてその減少は今後,さらに急速に進むと見 通されている.

すなわち,1990 年代の日本は,短期的・中期的な労働力過剰と構造的失 業に直面する一方で,長期的な課題として将来の労働力不足に備える必要が あった.以下の第 3 6 節で述べるさまざまな制度改革は主に前者への対応を 目的とし,第 7 節で述べる働き方の多様化に対応した制度改革は主に後者の 課題に関連している.

500 (万人)

−300

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 (年)06 400

300 200 100 0 −100 −200

全産業 製造業

図表 5 7 過剰雇用量の推移

3

外部労働市場の規制改革

1)3.1 労働者派遣

終身雇用制度を軸とするいわゆる日本的雇用慣行が大企業に広く普及して おり,内部労働市場が労働力需給調整の中心にあった 1985 年 6 月に労働者 派遣法は成立した.これは 1984 年 11 月に中央職業安定審議会労働者派遣事 業等小委員会がまとめた報告,「労働者派遣事業問題についての立法化の構 想」を受けて作成されたものである.この法律により,労働者派遣事業が限 定的ではあるが初めて法的に認められた.この 1985 年労働者派遣法の特徴 は,対象業務を限定列挙するいわゆるポジティブリスト方式を採用している 点にある.また労働者派遣事業を登録型と常用雇用型に 2 分し,前者につい ては許可制,後者については届出制という枠組みが作られた.

1985 年 6 月の労働者派遣法成立後,法律施行のために適用対象業務や派

1) 本節以降,われわれが調査した法改正や審議会等の情報を補完するかたちで,濱口[2004]によ る法改正等の情報を用いている.濱口[2004]は審議会,委員会等における細かい議論の流れにつ いても参考になる.

140,000

0

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 20 30 50 55(年) 120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

14歳以下 総人口

65歳以上 15 64歳 (千人)

図表 5 8 年齢別人口構成の推移

遣期間,派遣と請負の区分基準,法律運用の細目が決められる必要があった. 労働省の政令案要綱は,対象業務をプログラマーやビル清掃管理など専門的 な知識・技術・経験を要するものに限定し,パーティーや宴会のコンパニオ ンについては,引き続き検討することとしていた.この労働省案は,1986 年 3 月の中央職業安定審議会答申でおおむね妥当とされ,1986 年 4 月に告 示された.適用対象業務は,情報処理システム開発業務,事務用機器操作関 係業務,通訳・翻訳・速記関係業務,秘書関係業務,ファイリング関係業務, 市場調査関係業務,財務処理関係業務,外国貿易文書作成業務,デモンスト レーション関係業務,添乗関係業務,建築物清掃関係業務,建築設備運転等 関係業務の 12 業務であったが,7 月 1 日付政令によって,機械設計製図業 務,放送番組制作のための機器操作業務,放送番組制作の演出業務の 3 業務 が追加された.

1985 年に成立した労働者派遣法は,施行後 3 年が経過した時点で法律の 内容について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずることを規定していた. この検討作業が中央職業安定審議会労働者派遣事業小委員会で行われ,1990 年 3 月に本委員会に報告書が提出された.報告書は労働者派遣法が就業形態 の適正化や就業条件の明確化に寄与していると積極的に評価し,現行制度の いっそうの定着を図るべきであるとした.具体的には,①コンパニオン,通 訳ガイドなどを適用対象に加える,②同一の職場における派遣期間は原則 3 年以内とする,③派遣労働者保護のための指針を派遣先に示す,などが盛り 込まれた.この報告に基づいて施行令等の改正手続きがなされ,労働者派遣 法施行令の一部改正が 1990 年 9 月に交付された.派遣期間の上限を定める 告示については,1990 年 10 月に改定され,1991 年 1 月より適用された.

コーディネーター業務,アナウンサー業務,OA インストラクション業務, テレマーケティング業務,セールスエンジニア業務,放送番組の大道具・小 道具の制作・設置等業務の 10 業務が追加され,26 業務に拡大した.また, この改正では同時に,育児・介護休暇取得者の代替派遣の原則自由化も盛り 込まれた.

1999 年 6 月の労働者派遣法改正は,同法の大きな転換点となった.1999 年改正のもっとも重要な点は,派遣事業の対象業務をネガティブリスト化す るとともに,新たに派遣事業が認められる業務については派遣期間を 1 年に 制限したことである.ネガティブリストにあげられている業務,すなわち引 き続き派遣の対象とならない適用除外業務は,港湾運送業務,建設業務,警 備業務,医療関係業務(政令指定),物の製造の業務の 5 業務である.物の 製造の業務の適用除外は当面の間とされ,育児介護休業等に係る代替要員は 適用除外から除かれた.派遣事業の対象はこの 5 業務以外のすべての業務に 拡大されたのである.しかし,一方で従来からの対象業務である 26 業種以 外については,派遣期間が 1 年に制限されることとなった.このように,派 遣期間の制限が加えられた理由は,常用雇用者が派遣労働者に取って代わら れるという「常用代替」を防止することであった.しかし,そもそも常用代 替が問題かどうかという論点があるうえ,実際に常用代替がどの程度生じて いるかについての実証分析はわれわれが知るかぎりなされていない2).労働 者派遣,職業紹介などの外部労働市場についての制度変更の影響に関する実 証分析はほとんどなく,今後の研究が期待される.

2000 年代に入って,2002 年 12 月,中央職業安定審議会は,厳しい雇用失 業情勢や働き方の多様化に対応するため,労働者派遣事業や職業紹介事業が, 労働力需給の迅速,円滑,的確な結合を図ることができるよう,派遣労働者 の雇用および常用雇用との調和に配慮しつつ,派遣労働者の直接雇用の促進 や派遣対象業務の拡大等を求める建議を提出した.これを受け,2003 年 6 月に労働者派遣法が改正された.今回の重要な改正点は,第 1 に,1999 年

に派遣の対象に加わった業務について,従来の 1 年の期間制限を見直し,3 年まで延長可能とした点である.ただし,派遣先が 1 年を超える派遣期間を 定めようとするときは,当該事務所の労働者の過半数組合または過半数代表 者にその期間を通知し意見を聴取しなければならないこととされた.第 2 に, 物の製造の業務についても派遣が解禁された.また,紹介予定派遣が法制化 され,これにともない派遣先による事前面接等が解禁された.

3.2 有料職業紹介

有料職業紹介に関する規制改革としては,まず 1985 年の職業安定法改正 があげられる.この改正により,それまで実費職業紹介と営利職業紹介とし て扱われていたものが有料職業紹介として統合され,同時に,期間満了ごと に新規に許可を受ける方式から,許可の有効期間を更新する方式に改められ た.

次いで 1996 年 12 月,中央職業安定審議会は,有料職業紹介業の規制緩和 について建議を行った.この時点までは,職業紹介が認められる対象は家政 婦等の 29 の職種に限定されていたが,建議では,有料職業紹介業の対象職 種についてネガティブリスト化したうえで原則自由化し,ホワイトカラーに ついては全面的に自由化することを求めた.この建議を受けて,1997 年 2 月に職業安定法施行規則が改正された.この改正によって,法律上は原則禁 止で,特定の職種のみを許可制で認めるというポジティブリスト方式を維持 しながら,省令レベルでは事実上ネガティブリスト方式に移行した.さらに 1999 年 6 月には,職業安定法が改正され,法律上も明確に有力職業紹介の 対象職種がネガティブリスト化された.

派遣労働についての項目でも記述したように,2002 年 12 月の中央職業安 定審議会建議は,厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化に対応するため,職 業紹介事業についても必要な見直しを行う必要があるとしていた.これを受 けて,2003 年 6 月,労働者派遣法と同時に職業安定法も改正された.この 改正のポイントは,求職者からの手数料徴収の拡大であった.すでに 2002 年 2 月の省令改正で年収 1200 万円超の経営管理者および科学技術者からは 徴収できることとされていたが,2003 年改正では,この年収要件が 700 万 円超に引き下げられた.また,徴収できる求職者として熟練技能者(技能検 定 1 級保持者等)が追加された.

3.3 無料職業紹介

無料職業紹介については有料の場合と相違して原則禁止ではなく,対象職 業が限定されることもなかったが,学校等以外のものがこの事業を行う場合 には許可が必要であった.2003 年 6 月の職業安定法改正では,商工会議所, 農協等の特別の法律により設立された一定の法人が構成員等のために行う無 料職業紹介事業については,許可制から届出制に規制が緩和された.

3.4 委託募集

労働者を募集する方法には次の 3 種類がある.第 1 に,新聞の求人広告や 求人情報誌を通して行う文書募集,第 2 に,事業主自らまたはその従業員を 通して行う直接募集,第 3 に,事業主が第三者に委託して行う委託募集であ る.1947 年の職業安定法制定以来,委託募集は許可制の対象とされ,原則 として不許可とされていた.1999 年の職業安定法改正では,許可制は維持 しつつも,労働関係法令に係る重大な違反がないこと等,募集主および募集 受託者の双方が一定の条件を満たせば,誰が誰に募集を委託してもよいこと になった.小嶌[2000]によると,委託募集に許可制を採用している国は日本 と韓国のみである.2003 年の職業安定法改正では,無報酬で行う委託募集 については届出制に規制が緩和された.

4

解雇規制

2003 年まで日本では,実定法上は一般的に解雇が自由である一方,判例 法上において解雇権濫用法理が定着していた.解雇権濫用法理は,使用者に 解雇権があることを認める一方で,その行使については,民法第 1 条第 3 項 の権利濫用禁止の一般規定を適用して,不当な解雇を制限するものである. この法理は,1975 年の日本食塩製造事件についての最高裁判決で,「使用者 の解雇権の行使も,客観的な理由を欠き,社会通念上相当として是認するこ とができない場合には,権利の濫用として無効になる」と定式化された.

解雇権濫用法理は,すべての解雇を対象とする一般的なルールである.こ れとは別に,整理解雇法理があり,これは解雇の 1 つの分類である整理解雇 のみについて形成された法理である.解雇は,懲戒解雇,普通解雇に分類さ れる.懲戒解雇とは,労働者の遅刻,欠勤,勤務不良等の非違行為を理由と する解雇であり,個別解雇の一形態である.普通解雇は,さらに個別解雇と しての普通解雇と整理解雇に分類することができる.個別解雇としての普通 解雇とは,労働者が病気や資格喪失により労働義務を果たせない場合などの 労務提供不能を理由とする解雇を指す.整理解雇とは経営上の理由による解 雇のことである.

整理解雇が行われる際には,いわゆる「整理解雇の 4 要件」を満たしてい なければならないとされている.その 4 要件とは,①人員削減の必要性,② 解雇回避努力義務の履践,③解雇対象者の人選の妥当性,④解雇手続きの相 当性,である.

近年は,これら 4 つのすべてを満たさなければ解雇が無効になるといった 意味での「要件」ではなく,どれかが欠けていたとしても,この 4 つを総合 的に考慮して判断するというような「要素」としてとらえる裁判例も出てき ており,これは 4 要素説と呼ばれるものである.ただし,4 つの要素の 1 つ が欠けた整理解雇を有効にした例はほとんどなく,4 要件と 4 要素という考 え方の違いが実際の判断に影響は与えていないと考えられる.

要件のなかでどの要件が重要であったかを計量分析した結果,第 1 次オイル ショック以前においては,③解雇対象者の人選の妥当性のみが重要であった のに対して,オイルショック後においては③解雇対象者の人選の妥当性に加 えて,①人員削減の必要性,と②解雇回避努力義務の履践,が重要になった ことが示されている.

2003 年 3 月の労働基準法改正により,18 条の 2 として解雇権濫用法理が 条文化され,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であ ると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする」と 規定された.この条文は,2007 年 12 月の労働契約法の制定により,労働基 準法 18 条の 2 から労働契約法 16 条にそのまま移行された.一方で,整理解 雇法理については 2003 年 3 月の法改正で条文化されず,2007 年の労働契約 法においても条文化が見送られた.

それでは,解雇規制は労働市場の効率性にどのような影響を与えるのだろ うか.黒田[2004]は解雇規制の影響に関する欧米を中心とする理論研究,実 証研究を整理している.これによれば,解雇規制の効率性に対する含意を理 論モデルから一義的に引き出すことはできず,それは実証の問題である.黒 田[2004]は,欧米の実証研究を整理した結果,解雇規制が失業率の水準に与 える影響については一致した結果が得られていないが,厳しい解雇規制を採 用している国では,失業頻度は低い反面,いったん失業した労働者の失業期 間が長期化する傾向がある点については一致が見られるとしている.

日本における解雇規制の経済効果に関する数少ない貴重な研究として,大 竹・奥平[2006],奥平[2008]がある.これらの研究は,整理解雇事件の判例 を数値化することにより解雇規制の程度を計測し,解雇規制が強い都道府県 ほど就業率が低くなることを実証的に明らかにした4).解雇規制は労働市場 のパフォーマンスを下げるという結果であるが,ほかに日本の解雇規制と労 働市場の関係を実証的に明らかにした研究はなく,解雇規制法制を考えるう えでも,さらなる研究の蓄積が期待される.

5

職業訓練・能力開発

労働市場における規制緩和が進むと同時に,「失業なき円滑な労働移動」 を実現するため,近年では職業訓練などの積極的雇用政策が講じられるよう になった.本節では,職業訓練・能力開発について取り上げる.

1985 年 6 月,職業訓練法は職業能力開発促進法に名前が改められた.当 時は,日本的雇用慣行が高く評価され,内部労働市場が重視されていたこと を反映して,公共職業訓練よりも企業内職業能力開発に重点を置いた改正で あった.OJT を企業内職業能力開発の一類型として位置づけるとともに, その後の自己啓発重視の考え方の基礎となる有給教育訓練休暇の付与が法的 に定められた.事業主に対しては,事業内職業能力開発計画の作成と職業能 力開発推進者の選任の努力義務を課した.

その後,1990 年代には,企業内職業能力開発重視の政策から,自己啓発 重視の政策に移行していった.この移行は,近年まで続いている外部労働市 場重視の考え方を反映したものである.1997 年 5 月の職業能力開発促進法 改正では,すでに規定されていた有給教育訓練休暇に加えて,長期教育訓練 休暇の付与や,教育訓練を受ける時間を確保するための始業・終業時刻の変 更などの措置が明記された.

1998 年 3 月の雇用保険法改正では,教育訓練給付制度が創設された.こ れは自己啓発を重視する政策の一環であり,被保険者期間 5 年以上の者に教 育訓練の費用の 8 割を支給するという制度である.しかしながら,2003 年 4 月の雇用保険法改正では,当時の雇用保険の財政収支の悪化が影響したこと もあり,教育訓練給付が費用の 2 4 割に削減された.ただし,支給要件は被 保険者期間が 5 年以上であったものが 3 年以上となり,さらに,2007 年 4 月の改正では,当面は初回の受給にかぎり被保険者期間が 1 年以上というよ うに緩和された.この 2007 年改正で,給付は一律 2 割に削減された.

自己啓発を行ってから 5 年を経ても賃金そのものには影響が見られないが, 年収に対しては,自己啓発,なかでも通信講座や仕事に役立てるための通学 講座が受講後 4 年に正の影響を与えることを確認している.また,阿部・黒 澤・戸田[2005]は,教育訓練給付の受給は賃金を高める効果がないことを確 認している.

また,黒澤(本シリーズ第 6 巻第 17 章所収)は,現行の教育訓練給付のよ うな補助金では,結果として無駄な訓練が行われる可能性が高いだけではな く,資金制約に厳しく直面している長期失業者や若年未熟練層,非労働力か ら参入を試みる人々などが制度の対象外にされているという問題点を指摘し ている.さらに,訓練市場の価格が押し上げられることにより,支援すべき 層ほど不利益を被っている可能性があることを指摘している.借り入れ資金 の制約の緩和のためには,補助金だけではなく,信用保証や利子に対する補 助を行うことを対象者によっては行うことを黒澤は提案している.

6

失業給付

まず現行の雇用保険制度を簡単に整理しておきたい5).雇用保険制度には さまざまな事業が含まれており,失業等給付と雇用 3 事業に区分される.雇 用 3 事業とは,失業を未然に含むための雇用調整助成金等を拠出する雇用安 定事業,職業能力開発施設の設置運営等を行う能力開発事業,各種福祉施設 の設置運営等を行う雇用福祉事業のことである.また,失業等給付にもさま ざまな給付が含まれ,求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付,雇用継続 給付(高齢者雇用継続給付,育児休業給付,介護休業給付)からなる.いわ ゆる失業給付の中心となる一般求職者給付の基本手当は求職者給付の一部で あり,この基本手当と就職促進給付による再就職手当と合わせたものが一般 的にいう失業給付である.

本節では,雇用保険制度のなかでも,失業給付についての制度変化を取り 上げる.セーフティネットを考えるうえでは,失業給付とともに生活保護制 度も重要な制度であるが,本節では取り上げない.

雇用保険法は失業保険法に代わって 1974 年に制定された.この際に,失 業給付は上述した求職者給付と就職促進給付に再編された.求職者給付にお ける基本手当は,それまでは一律で離職前賃金の 6 割であったが,賃金に応 じて 6 8 割に設定された.また,基本手当の給付日数については大幅に改定 され,それまでの被保険者期間に応じた日数の設定方法から年齢等による就 職の難易度に応じて日数が設定されることになった.これは,若年層よりも 中高年層の方が失業したときに再就職するのが困難であるという考え方に基 づいたものである.

1980 年代に入ると,年齢によって給付日数を決める方法では,被保険者 期間の短い高齢者の方が,被保険者期間の長い若年者よりも給付日数が長く なる場合が生じるなどの点で公平性に欠くという議論が出始めた.さらに受 給者の再就職率が低下したことから,再就職のインセンティブを高める必要 性も高まったこともあり,雇用保険制度が改革されることとなった.

中央職業安定審議会は 1983 年 8 月から雇用保険法改正について審議を進 め,12 月に報告のとりまとめた.これを受けて労働省は,雇用保険法の失 業給付制度について,①支給額算定基準からボーナスを除くこと,②給付日 数に被保険者期間を反映させること,③給付日数を半分以上残して再就職し た場合は特別給付を支給すること,④ 65 歳以上に対して「高齢者給付金制 度」を創設すること等を盛り込んだ改正案を雇用審議会に諮問した.1984 年 2 月,雇用審議会はこの改正案を妥当とする答申を行った.答申には①早 期再就職をうながすための公共職業安定所での就職指導強化,②支出の効率 化によって安易な保険料率引き上げを避けること,等の意見が付された. 1984 年 7 月に改正は成立し,8 月に公布された.

雇用保険部会の報告書を受けて,労働省は,失業手当の対象者として,1 週間の所定労働時間が 22 時間以上 33 時間未満であるパートタイム労働者を 加えることを骨子とした雇用保険法等改正案要綱を,中央職業安定審議会に 諮問した.22 時間,33 時間という数字は当時の法定労働時間が 44 時間であ り,その 2 分の 1 と 4 分の 3 に対応している.審議会は労働省案を妥当とす る答申を行い,1989 年 6 月に雇用保険法の一部改正は成立した.

1990 年代後半になると,失業者が急増したため雇用保険の財政収支も悪 化した.そこで,失業給付が必要な失業者の選別をより厳格に行うとともに, 保険料率を引き上げる必要が生じた.1996 年 6 月から中央職業安定審議会 で制度の見直しに向けた検討を開始し,96 年 12 月に「雇用保険制度の再構 築について」という報告書がまとめられた.この報告書は,「定年退職者を 含め,離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような者に対する給付日 数は圧縮する一方で,中高年層を中心に倒産・解雇等により離職を余儀なく された者には十分な給付日数が確保されるようにする必要がある」として, 離職理由により給付日数に差をつける方向性が打ち出した.これを受けて労 働省は雇用保険法改正案を作成し,同法は 2000 年 5 月に成立,2001 年 4 月 から施行された.

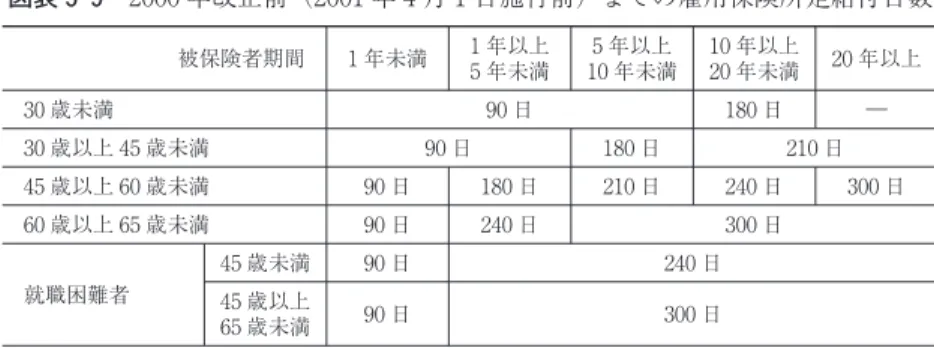

この改正により,基本手当の給付日数に変更が加えられた.図表 5 9 が変 更前の給付日数を,図表 5 10 が変更後の給付日数を示している.大きな変 更点は,離職の理由により給付日数に差を設けたことである.図表 5 10 に おける一般被保険者とは自己都合等による離職者を意味しており,この離職 者の給付日数は年齢にかかわらず,被保険者期間のみで決められている.そ の結果,最大で 120 日の給付日数が削減された.倒産・解雇による離職者 (特定受給資格者)の給付日数は,改正前と同じか増加した.また,これと は別にパートタイム労働者(短時間労働被保険者)の給付日数が設定されて おり,この改正によりパートタイム労働者の給付日数についても離職理由に より差がつけられることとなった(図表 5 11,5 12).また,就職困難者と は,身体障害者,知的障害者,刑法等の規定により保護観察に付された者, 社会的事情により就職が著しく阻害されている者などのことである.

図表 5 9 2000 年改正前(2001 年 4 月 1 日施行前)までの雇用保険所定給付日数

被保険者期間 1 年未満 1 年以上5 年未満 10 年未満5 年以上 10 年以上20 年未満 20 年以上

30 歳未満 90 日 180 日 ―

30 歳以上 45 歳未満 90 日 180 日 210 日 45 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 210 日 240 日 300 日 60 歳以上 65 歳未満 90 日 240 日 300 日

就職困難者

45 歳未満 90 日 240 日 45 歳以上

65 歳未満 90 日 300 日 出所) 厚生労働省ホームページの情報より筆者作成(図表 5-13 まで同じ).

図表 5 10 2000 年改正後(2001 年 4 月 1 日施行後)の雇用保険所定給付日数

被保険者期間 1 年未満 1 年以上5 年未満 10 年未満5 年以上 10 年以上20 年未満 20 年以上

一般被保険者 90 日 120 日 150 日 180 日 特定受給資格者(倒産,解雇などにより離職を余儀なくされた者)

30 歳未満 90 日 120 日 180 日 ―

30 歳以上 45 歳未満 90 日 180 日 210 日 240 日 45 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日 330 日 60 歳以上 65 歳未満 90 日 150 日 180 日 210 日 240 日

就職困難者

45 歳未満 150 日 300 日 45 歳以上

65 歳未満 150 日 360 日

図表 5 11 2000 年改正前(2001 年 4 月 1 日施行前)までの 短時間労働被保険者の雇用保険所定給付日数

被保険者期間 1 年未満 1 年以上5 年未満 10 年未満5 年以上 10 年以上20 年未満 20 年以上

30 歳未満 90 日 180 日 ―

30 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 210 日 60 歳以上 65 歳未満 90 日 210 日

就職困難者

30 歳未満 90 日 180 日 30 歳以上

業給付が失業者の再就職活動に与える影響を実証的に分析した研究としては, 小原[2002a,2002b,2004]などがある.

小原[2002a]は,①失業給付受給者は非受給者よりも再就職確率が低く失 業期間は長い,②受給者は給付が終了する最後の 1 カ月で再就職する,③② の影響は失業期間が長いほど大きくなることを明らかにしている.また,小 原[2002b]は,大阪府における 1982 1999 年の間の失業経験者についての調 査を用いた分析を行い,①失業給付を受給していることは再就職率を大きく 減少させること,②所定給付日数が 180 日以上の者(失業前の勤続年数が長 い年配の層)については給付が終了する最後の 1 カ月の駆け込み就職が顕著 に見られることを示した.

さらに,小原[2004]は,① 1990 年代には失業の長期化が見られたが, 2000 年以降では反転している年齢層があること,②特定離職者(解雇・倒 産による離職者)は給付期間いっぱいまでは受給せずに再就職すること,③ 2001 年度以降の分析によると,失業給付は 40 歳未満の失業者の再就職イン センティブを低下させていることを示した.これらの結果から,雇用保険法 の 2000 年改正で一般離職者への給付日数を減らしたことが彼らの再就職を うながし失業を短期化させた可能性を指摘している.

次に保険料率の変遷について整理する.保険料率は,1992 年度までは労 働者は 0.55%,使用者は 0.90%(失業等給付の保険料率を労使で折半して

図表 5 12 2000 年改正後(2001 年 4 月 1 日施行後)の 短時間労働被保険者の雇用保険所定給付日数

被保険者期間 1 年未満 1 年以上5 年未満 10 年未満5 年以上 10 年以上20 年未満 20 年以上

短時間労働被保険者 90 日 120 日 150 日

特定受給資格者(倒産,解雇などにより離職を余儀なくされた者)

30 歳未満 90 日 150 日 ―

30 歳以上 45 歳未満 90 日 150 日 180 日 210 日 45 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 210 日 240 日 300 日 60 歳以上 65 歳未満 90 日 150 日 180 日 210 日

就職困難者

30 歳未満 150 日 240 日 30 歳以上

いる 0.55%と事業主負担である雇用三事業の保険料率 0.35%の合計)で あったが,好況による雇用保険財政の累積黒字により保険料率が労働者は 0.4%,使用者は 0.75%に 1993 年度から暫定的に引き下げられていた.し かし,2000 年改正で労働者は 0.6%,使用者は 0.95%に再び引き上げられ た.

このように雇用保険法の 2000 年改正は,雇用保険財政収支の悪化を背景 に給付と負担を見直すために行われたが,2001 年度も約 3,500 億円の単年 度赤字が発生し,2001 年度末の積立金残高は約 5,000 億円に減少した.こ うした状況のなかで,2002 年 9 月より雇用保険料率はさらに引き上げられ て,労働者は 0.7%,使用者は 1.05%となった.しかし雇用保険制度の安定 的運営を確保するためにも,いっそうの対応が必要となり,2003 年にも雇 用保険法は改正された(2003 年 4 月成立).

今回の改正の要点は,①早期再就職を促進するような給付にすること,② 多様な働き方に対応した給付にすること,③再就職の困難な状況に対応した 給付の重点化,④保険料率の最低限度の引き上げを実施することであった. 第 1 の早期再就職を促進するような給付にするとは,基本手当と再就職時 の賃金との逆転現象を解消するために,基本手当日額が再就職時賃金を上回 る者の多い高賃金層を中心に,給付率と上限額を見直すことを意味している. また,多様な方法による早期就業の実現のための就業手当を創設し,支給残 日数を 3 分の 1 以上残して常用雇用等以外の形態で就業した場合において基 本手当日額の 30%相当額を支給することとなった.

第 2 の多様な働き方への対応としては,特定受給資格者を除く通常労働者 の給付日数をパートタイム労働者(短時間労働被保険者)に合わせるかたち で一本化した.

第 3 の再就職の困難な状況に対応した給付の重点化としては,35 歳以上 45 歳未満で雇用保険の加入期間が 10 年以上の倒産・解雇等による離職者に ついて所定給付日数を 30 日間延長することがあげられる.図表 5 13 は改正 後の給付日数を示している.

率は,労使ともに 2001 年 3 月から 2005 年 3 月までの 4 年の間に,3 回も引 き上げられて,0.4%から倍の 0.8%となった.

最後に 2007 年 4 月の雇用保険法改正の骨子は,給付における短時間労働 被保険者(週所定労働時間 20 30 時間)の被保険者区分をなくし,被保険者 資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化した点にある.

改正前の受給資格は,短時間労働者以外の一般被保険者については,離職 前の 1 年間に被保険者期間が通算 6 カ月以上(各月 14 日以上)であること であり,短時間労働被保険者については,離職前の 2 年間に被保険者期間が 12 カ月以上(各月 11 日以上)であった.これが,改正後によって,一般保 険者(短時間労働者含む)の受給資格は,離職前の 2 年間に被保険者期間が 12 カ月以上(各月 11 日以上)となった.ただし,特定受給資格者(倒産・ 解雇等による離職者)は,離職前の 1 年間に被保険者期間が通算 6 カ月以上 (各月 11 日以上)となった.

また,この改正で,事業主負担である雇用三事業の保険料率が 0.35%か ら 0.30%に下がるとともに,失業等給付の保険料率も労使折半でそれぞれ 0.6%となり,合計で労働者の保険料率が 0.6%,使用者の保険料率が 0.9% となった.また,雇用三事業のうち,雇用福祉事業が廃止になった.

図表 5 13 2003 年改正後の給付日数

被保険者期間 1 年未満 1 年以上5 年未満 10 年未満5 年以上 10 年以上20 年未満 20 年以上

一般被保険者

(短時間労働被保険者も含む) 90 日 120 日 150 日 特定受給資格者(倒産,解雇などにより離職を余儀なくされた者)

30 歳未満 90 日 120 日 180 日 ―

30 歳以上 35 歳未満 90 日 180 日 210 日 240 日 35 歳以上 45 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日 45 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日 330 日 60 歳以上 65 歳未満 90 日 150 日 180 日 210 日 240 日

就職困難者

45 歳未満 150 日 300 日 45 歳以上

7

労働条件

7.1 労働時間法制

労働時間に関する規制を区分すると,法定労働時間,時間外・休日労働な ど労働時間そのものに関する規制と,裁量労働制などの弾力的に労働時間を 配分するための制度に関する規制に区分することができる.以下では,それ ぞれについての規制改革の流れとそれに関連する研究を整理する.

すでに 1970 年代から,週休 2 日制を普及させることにより労働時間の短 縮を促進させる動きはあったが,労働時間短縮の流れを決定づけたのは, 1986 年 4 月の「前川レポート」であった.日米貿易摩擦を背景として作成 された「前川レポート」は,内需拡大のために労働時間の短縮による余暇時 間の増加が重要であると位置づけて,週休二日制の早期完全実施を求めたの である.1987 年 5 月には経済審議会が「新前川レポート」を提出し,「2000 年に向けてできるだけ早期に,現在のアメリカ,イギリスの水準を下回る 1800 時間程度をめざすことが必要である」と数値目標を示した.

これを受けて 1987 年 9 月の労働基準法の改正では,労働時間の短縮を促 進するために,本則で 1 週 40 時間を超えて労働させてはならないことが盛 り込まれ,法定労働時間がそれまでの週 48 時間から 8 時間,短縮された. しかしながら,制度の急激な変化を緩和するために,当面の法定労働時間を 定める政令が 1987 年 12 月に制定された.この政令は,業種・事業規模に応 じて当面の労働時間を定めるものであり,多くの業種・事業規模では 46 時 間に法定労働時間を設定するとともに,30 人以下の保健衛生業,100 人以下 の製造業,300 人以下の建設業,すべての事業規模の交通運輸業は 48 時間 にするなど,細かい分類で労働時間を定めた.また省令により,恒常的特例 として商業・サービス業について 10 人未満は 48 時間,5 人未満は 54 時間 とされた.この当面の労働時間を定める政令は,1990 年 12 月には改正され, 労働時間を 44 時間にすると同時に,中小企業の猶予措置についても 1993 年 3 月までという期限つきで 46 時間に短縮された.

業種の 300 人以下について週 44 時間となった.10 人未満の製造業,建設業, 運輸交通業等については,1993 年改正法施行後 1 年間にかぎり 46 時間とさ れた.また恒常的特例措置がとられていた 10 人未満の商業・サービス業に ついては,省令で 46 時間に短縮されたが,5 人未満の商業,接客娯楽業に ついては特例の暫定措置として 1 年間にかぎり 48 時間のままとされた.こ れら多くの猶予措置は 1997 年 4 月までに終了し,法定労働時間は週 40 時間 に完全に移行した.

この間の 1992 年に,「年間総実労働時間 1,800 時間」の達成を目的として, 時短促進法(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法)が制定された.同 法制定後の経過を見ると,年間総実労働時間は 1992 年度の 1,958 時間から, 1999 年度は 1,848 時間にまで減少した(『平成 13 年版厚生労働白書』)が, 時短促進法の廃止期限である 2000 年度末までに,「年間総実労働時間 1,800 時間」の達成することは困難となった.そこで,労働時間短縮政策を引き続 き推進するため,時短促進法の廃止期限を 2006 年まで延長する時短促進法 改正が 2001 年 3 月に成立した.

Hayashi and Prescott[2002]は,このような政府のよる時短促進政策によ る労働供給の減少が,生産性上昇率の低下と並んで,「失われた 10 年」とい われる 1990 年代の日本の長期停滞をもたらした原因だと主張している.し かし,國枝[2008]も指摘するように,労働時間政策を経済政策として考える 場合,経済成長という観点のみではなく,経済厚生の点からも評価する必要 がある.労働供給の減少分は,家計生産部門か余暇に振り分けられ,余暇の 増加は付加価値を生み出さないものの,経済厚生を向上させるからである. 黒田[2008]は,『社会生活基本調査』(1976 2001 年)の個票データを用い て,25 年間の労働時間,余暇時間の計測を行った.その結果,年齢,学歴 などさまざまな属性を調整したうえでも,1986 年以降,労働時間は減少し ていることが確認された.また,通勤時間,家事時間などの家計生産時間が 低下した結果,労働時間の減少以上に余暇時間が増加したことも確認された.

間外労働の限度に関する目安は法的拘束力のない大臣告示により定められ, 1 週 15 時間,2 週 28 時間,3 週 39 時間,4 週 48 時間,1 カ月 50 時間とさ れた.これに加えて,1989 年 2 月の指針と省令の改正で,2 カ月 95 時間,3 カ月 140 時間,1 年 450 時間という目安が追加された.1993 年 8 月の指針の 改正では,1 カ月 45 時間,3 カ月 120 時間,1 年 360 時間と目安が短縮され た.

1998 年 9 月の労働基準法改正では,上述の時間外労働の限度に関する目 安が若干強化されて,「適合したものとなるようにしなければならない」限 度基準として扱われるようになった.この限度基準は,あくまで労使が自主 的に締結する協定に対する指導の基準であって,この基準を遵守しなかった からといって労働基準法違反となるようなものではない.具体的な基準につ いては,1989 年 12 月の大臣告示で制定され,一般労働者の限度基準につい ては 1993 年の指針改正で示された数値と同じく 1 年 360 時間とされた.

休日労働については,その削減を目的として,1993 年 6 月の労働基準法 改正で法的休日の割増率が「2 割 5 分」から「2 割 5 分以上 5 割以下の範囲 内でそれぞれ命令で定める率」に定められ,具体的な数値については,政令 により時間外労働は 25%のままで,休日労働については 35%に引き上げら れた.

時間外労働の賃金の割増率を引き上げると,労働時間にどのような影響を 与えるだろうか.佐々木[2008]は割増率が労働時間に与える影響に関する研 究を概観し,その影響が理論的にも実証的にも明らかではないことを示して いる.この問題を考える際に重要な点は,賃金が柔軟に調整されるか否かに よって結論が変わるということである.日本においては賞与を通じて賃金の 柔軟性が確保されているという見方があり,この見方が妥当するとすれば時 間外労働の割増率を引き上げても長時間労働が減少しないことが予想される. この点については,今後のさらなる実証研究が期待される.

法定労働時間を超えなければ可とするという制度である.たとえば,1987 年 9 月の労働基準法の改正前であれば,4 週間単位の変形制であり,4 週間 における 1 週間当たり平均が 48 時間以内であれば,法定労働時間の 1 日 8 時間,1 週 48 時間を超えて労働させることができた.1987 年の改正で,こ の単位が 1 カ月単位に変更された.この 1 カ月単位の変形制は,従来どおり 就業規則のみで導入できたが,この改正で同時に盛り込まれた 3 カ月単位の 変形制を企業が導入するに当たっては過半数組合または労働者の過半数代表 との書面協定が必要とされた.また,1 カ月単位の変形制とは異なり,1 日 10 時間,1 週 52 時間という労働時間の上限が設定された.1993 年 9 月の労 働基準法改正では,この 3 カ月単位が 1 年単位に改正され,変形期間が 3 カ 月を超える場合には,1 日 9 時間 1 週 48 時間と上限が短縮されたが,1998 年 9 月の改正では一律で 1 日 10 時間,1 週 52 時間と延長された.

フレックスタイム制は 1987 年 9 月の労働基準法の改正で導入された.変 形労働制が使用者側の都合に応じるためのものであるのに対して,フレック スタイム制は労働者側の都合に対応するための制度である.

みなし労働時間制とは,営業職などのように「労働時間の全部又は一部に ついて事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難い」業 務について,所定労働時間労働したものと見なすという制度である.この制 度は,従来から省令で規定が設けられていたが,法律上規定したのが 1987 年 9 月の労働基準法の改正である.

準法改正により,事実上,5 業務以外への適用は違法となった.1997 年の労 働省告示により,適用の対象にコピーライター,公認会計士,弁護士,一級 建築士,不動産鑑定士,弁理士の 6 業務が加わり,計 11 業務となった.

1998 年 9 月の改正では,それまでの専門業務型裁量労働制に加えて,企 画業務型裁量労働制が規定された.本社および他の事業場の本社に類する部 門における企画,立案,調査,および分析等の業務が適用の対象である.た だし,実際に企業が企画業務型裁量労働制を導入するためには,労使委員会 全員一致の決議が必要であることなど,非常に厳しい要件が求められた.ま た施行自体も 2000 年 4 月と非常に遅れた.2002 年 2 月の厚生労働省告示に より,専門業務型裁量労働制の対象に証券アナリスト,システムコンサルタ ント等の 8 業種が加わり,計 19 業務となった.

それまで企画業務型裁量労働制についてのみ健康・福祉確保措置等を導入 することが必要であったのに対して,2002 年 12 月の労働政策審議会による 「今後の労働条件にかかる制度の在り方に対する建議」を受けた 2003 年 3 月 の労働基準法改正では,専門業務型裁量労働制についてもこれらの措置の導 入が必要となった.また,企画業務型裁量労働制については,労使委員会が 決議を行うための委員の合意が 5 分の 4 以上の多数で足りるようになるなど, 制度の導入・運営等の手続きが簡素化されるとともに,対象事業所が本社以 外に拡大された.専門業務型裁量労働制の対象に大学における教授研究の業 務(主として研究に従事するもの)も追加された.

れているが,現在においても法制化は見送られたままとなっている.2002 年 12 月の建議でも述べられているように,裁量労働制改正の効果について の実証研究が待たれるところである.

7.2 労働契約の期間

そもそも労働契約の期間に制限が設けられている趣旨は,長期雇用契約に よる人身拘束の弊害を排除することにあった.これに対して,1993 年 5 月 の労働基準法研究会労働契約等法制部会報告「今後の労働契約等法制のあり 方について」は,「今日の経済社会情勢の下では人身拘束の恐れは極めて小 さいと考えられる」としたうえで,労働者,使用者双方が 1 年を超える労働 契約を求めていることから,労働契約の期間に関する規制を緩和し,5 年に 延長することを求めた.

しかしながら,実際には,審議会等において,労働契約の期間延長に関す る規制緩和に対して労働側からの反発は強く,1997 年 12 月の建議では労働 側の意見がかなり取り入れられて,1998 年 9 月の労働基準法改正に至った. 改正の主な内容は,労働契約に期間の定めをおく場合の上限となる期間を, 一定の要件を充足する場合には 1 年から 3 年に延長するというものであった. しかし,実際には,60 歳以上の高齢者と労働契約を締結する場合を除き, 最長 3 年の契約を締結することは著しく困難であった.それは,以下の要件 をすべて満たす必要があることによる.その要件とは,第 1 に,高度の専門 的知識,技術,または経験を有する者であること,第 2 に,高度の専門的知 識等を有する労働者が不足している事業場において,その必要な業務に新た に就かせることを目的とした契約であること,第 3 に,新商品,新技術等の 開発や研究に必要な業務であるか,新規事業への展開を図るための一定期間 内に完了することが予定されているプロジェクトに必要な業務であること, であった.第 2 の要件の意味するところは,契約の 3 年更新は認められない ということである.

て変えていくことが必要」との認識を示している.

とくに,労働市場をめぐる環境が変化するなかで,労働者および使用者が 予見可能性をもって納得したうえで行動できるようにすることが重要である が,労働契約の終了に際して発生するトラブルを防止し,その迅速な解決の ためにも,労働期間や労働契約終了等のルールおよび手続きに関する労働契 約内容の明確化を図ることが必要である旨を述べている.

この建議を受けて,2003 年 2 月には労働基準法が改正された.有期労働 契約の上限が原則 3 年に延長されたことに加えて,高度で専門的な知識,技 術,または経験を有する者や,満 60 歳以上の者との有期労働契約の上限は 5 年となった.新商品,新技術等の開発や研究に必要な業務であるか,新規 事業への展開を図るための一定期間内に完了することが予定されているプロ ジェクトに必要な業務であることという要件はなくなった.また,この改正 により,5 年契約で雇い入れた労働者を更新する場合には,5 年契約で更新 できることとなった.改正以前は,3 年契約で雇い入れていても,更新する ときは 1 年契約しかできなかった.

有期労働の契約期間が労働力需給に与える影響についての実証研究は,わ れわれが知るかぎりでないが,パートタイム労働もしくは非正規労働の影響 についての研究は行われている.フルタイム労働者とパートタイム労働者の 関係を実証分析した石原[2003]によると,フルタイム労働者の雇用を減らし てパートタイム雇用を増やすという仮説が 1990 年代においては支持されな いことが明らかにされている.また,原[2003]は正規労働と非正規労働が代 替関係ではなく補完関係にあることを実証的に示した.岡村[2004]は,女性 パートタイム労働者比率の高まりがフルタイム労働者の賃金プロファイルに 与える影響についての実証分析を行った.その結果,中小企業でパートタイ ム労働者の採用が増加するとフルタイム労働者の賃金プロファイルの傾きが 緩やかになること,その効果は採用後時間が経過するにつれて強まること, サービス業では反対に採用が増えるとフルタイム労働者の賃金プロファイル の傾きが急になることが確認されている.

7.3 有期労働者の更新と雇止めについて

報告を発表し,そのなかで,「有期労働契約の締結,更新,雇止めに対する 一律の制約は現時点では適当ではない」こと,「有期労働契約の雇止め等に 関するトラブルを未然に防止するため」の情報提供や紛争解決援助のための 助言・指導を労働省が行うことが適当であること等を指摘した.この報告を 受けて,労働省は,2000 年 12 月に「有期労働契約の締結,更新及び雇止め に関する指針」を通達した.指針の内容は,使用者は有期労働契約の締結に 際し,更新の有無およびその考え方と,更新または雇止めを行う場合の判断 基準を労働者に説明するように努めること,1 年を超えた労働者について契 約期間を更新によってできるだけ長くするよう努めること,更新により 1 年 を超えた労働者を更新しないときは少なくとも 30 日前に予告するように努 めること,などである.

その後,労働政策審議会においても労働側は,2000 年 12 月の指針は実効 性にかけるとして法制化を求め,これを受けて,2003 年 2 月の労働基準法 改正では,厚生労働大臣が「有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する 基準」を制定できることになった.

2003 年 2 月の労働基準法改正を受けて,2003 年 10 月に「有期労働契約の 締結,更新及び雇止めに関する基準」を制定された.これは,それまで通達 レベルであったものが大臣告示に格上げされたことを意味する.制定された 基準は以下のとおりである.契約の締結に際し,使用者は労働者に対して当 該契約の期間満了における更新の有無を明示せねばならず,更新の可能性を 示したときは,更新するかどうかの判断基準を明示しなければならない.ま た,雇入れから 1 年を超えて継続勤務している労働者に対して契約を更新し ない場合には,契約期間満了 30 日までに雇止めの予告をしなければならな い.

7.4 雇用機会均等に関する規制

男女雇用機会均等

国際婦人年とすることを決議し,その 1975 年にメキシコにおいて「国際婦 人年世界会議」を開催した.世界会議では,女性の自立と地位向上を目指し て 1985 年までの 10 年間の各国の取り組むべき指針となる「世界行動計画」 が採択された.会議終了後の 1975 年 9 月に,日本では婦人問題企画推進本 部が発足し,世界行動計画を受けた国内行動計画を策定した.この計画では, 「職業生活のあらゆる領域で男女が平等の機会と待遇を得られるよう,雇用

制度,慣行の改善に努める」ことが示されている.

1979 年の国連総会では「婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す る条約」が採択された.この婦人差別撤廃条約に批准するために,1980 年 6 月に婦人問題企画推進本部は国内法正当諸条件の整備に努める旨の申し合わ せが行われ,1980 年 7 月には条約に署名した.1985 年までに批准できるよ うに,条件の整備を行うことが決められた.

このような流れを受けて,1985 年 5 月に男女雇用機会均等法(雇用の分 野における男女の均等な機会および待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に 関する法律)が成立し,1985 年 6 月に日本は婦人差別撤廃条約から名称が 変更した女子差別撤廃条約に批准した.

この法律では,すでに判例法理が確立している定年,退職,解雇について の差別禁止に加えて,教育訓練(新入社員教育,管理・監督者研修,職業資 格や業務の種類等一定の要件を設けて行われる教育訓練)と福利厚生(資金 の貸付,定期的な金銭給付,資産形成のための金銭給付,住宅の貸与)につ いての差別が禁止されることとなったが,募集・採用,配置,昇進について は,努力義務の範囲で差別しないことが求められた.

男女雇用機会均等法が成立してから 10 年以上経過した 1997 年 6 月,同法 の改正が行われた.この改正では,1985 年の均等法では努力義務であった 募集・採用,配置,昇進についても差別禁止に改められた.また,この改正 ではポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)が違法にならないこと が定められ,「事業主が,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の 確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関し て行う措置を講ずることを妨げるものではない」と第 9 条で規定された.

する差別が禁止されることとなった.「女性に対する差別を禁止する法律」 から「性別による差別を禁止する法律」へと変わったといえるだろう.この 点については,1997 年の改正時においても付帯決議により求められていた ものであったが,ようやく法的に規定されることとなった.

1997 年の改正時においては,間接差別の禁止も付帯決議により求められ ていた.間接差別とは,性別以外の事由を要件とする措置であって,他の性 の構成員と比較して,一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを, 合理的な理由がないときに講ずることをいう.この間接差別についても,こ の 2006 年改正で禁止されることとなり,省令では次のように定められてい る.第 1 に,募集・採用に当たり,労働者の身長,体重または体力を要件と することであり,第 2 に,コース別雇用管理における総合職の募集・採用に 当たり,転居をともなう転勤に応じることができることを要件とすることで あり,第 3 に,昇進に当たり,転勤の経験があることを要件とすることである.

また,これまでは募集・採用,配置,昇進,教育訓練,福利厚生,定年, 退職,解雇についての差別を禁止していたが,それに加えて,降格,職種変 更,パートへの変更などの雇用形態の変更,退職勧奨,雇止めについても, 性別を理由とした差別は禁止されることとなった.

このように男女雇用機会均等法が成立してからすでに 20 年以上が経過し, さまざまな改正がなされた現在でも,依然として男女間賃金格差が存在して いる.この格差の源泉を探る実証研究が数多くなされてきた.男女間賃金格 差を労働需要側から経済学的に説明する主な仮説は,Phelps[1972]による統 計的差別仮説と Becker[1971]による雇用主の嗜好による差別仮説である.