DOI: http://doi.org/10.14947/psychono.39.18

共感覚とは本当は何か?

1伊 藤 浩 介

新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター

What really is synesthesia?

Kosuke Itoh

Center for Integrated Human Brain Science, Brain Research Institute, Niigata University

How should we define synesthesia? After more than a century of research, scientists have still not reached an agreement on what synesthesia is (and is not). The author’s opinion of this condition is that the disagreement on the definition of synesthesia is essentially a disagreement on determining what sensations are normal and what are un-normal. All different versions of the definition of synesthesia state, either explicitly or implicitly, that synesthesia is an extraordinary sensation, which is caused by the activation of a second sensory or cognitive pathway that is not normally activated by the inducing stimulus. In other words, the boundary between synesthesia and non-synesthesia depends on what sensations are considered normal, and this can only be judged subjectively. In so far as we consider synesthesia as an unnormal/extraordinary phenomenon, it is illogical to hope that there could be some objective cri-teria to distinguish synesthesia from non-synesthesia. The remedy is to assume continuity between synesthetic and non-synesthetic experiences.

Keywords: synesthesia, crossmodal correspondence, sensation, cognition

Synaesthetic perception is the rule, and we are unaware of it ....

(Maurice Merleau-Ponty) は じ め に 心理学者や脳科学者に共感覚の定義を尋ねると,“文 字や音に色を感じるなど…”と,ひとこと目には誰から も似たような答えが返ってくる。しかし,現象の例示で はなく,共感覚が共感覚であるための条件を追及すると, 今度は逆に,それが完全に一致することの方が珍しい。 そのため,ある“共感覚のような”現象があった場合, それが共感覚なのかどうか研究者によって意見が食い違 うことになる。例えば,ピッチの高い音を明るく感じる 現象を共感覚とみなすか否か,論争が収まる気配はない

(Deroy & Spence, 2013; Martino & Marks, 2001)。要は,研 究者の間で,共感覚の定義が共有されていないのだ。 本論文は,共感覚とは本当は何なのか,その定義を問 うことで,この現象の本質についてあらためて考える機 会としたい。 定義いろいろ 実際にいくつかの定義を見てみることから始めよう。 例えば,日本語と英語のウィキペディアには,それぞれ こう記してある(2020年5月20日現在,下線は筆者が引 いた)。 共感覚は,ある刺激に対して通常の感覚だけでなく 異なる種類の感覚をも生じさせる一部の人にみられ る特殊な知覚現象をいう。(https://ja.wikipedia.org/ wiki/共感覚)

Synesthesia is a perceptual phenomenon in which stimu-lation of one sensory or cognitive pathway leads to invol-untary experiences in a second sensory or cognitive path-way. (https://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia) Copyright 2020. The Japanese Psychonomic Society. All rights reserved.

1 本研究はJSPS科研費19H01770の助成を受けたもので

す.

Corresponding address: Center for Integrated Human Brain Science, Brain Research Institute, Niigata University, 1–757 Asahimachi-dori, Chuo-ku, Niigata, Niigata 951– 8585, Japan. E-mail: itoh@bri.niigata-u.ac.jp

これらは,もちろん似ている面もあるが,重要な点で はっきり異なる。日本語版では,共感覚とは一部の人に 見られる珍しい現象であることが明記されている。一 方,英語版では,特殊性が強調されない代わりに,この 感覚が意志によらず不随意的(自動的)に起こることが 記されている。無論,記載の簡潔さのために,共感覚の 特徴のうち重要度の低いものを省略しただけかもしれな い。しかし,どの特徴が重要で,どの特徴をそうでない とするかの判断に違いがあることこそが,共感覚の定義 が定まらない理由なのである。

72 人の共感覚研究者が寄稿した“The Oxford Hand-book of Synesthesia” (Simner & Hubbard, 2013)では,全 49章のそれぞれで共感覚という言葉が少しずつ違った 意味で使われている。そのような本をまとめあげた編者 は,この言葉をいったいどのように定義するのだろう と,序章を読んでみた。すると,共感覚は異常(extraor-dinary)な感覚であると,まず簡潔に一言述べ,すぐに それを補足するように,その実例や特徴を長々と何行に もわたって列記している。様々な立場の著者に配慮し, 総花的にまとめざるを得なかった苦労が偲ばれる。 共感覚の定義の構造(中核+特徴) こうしていろいろな共感覚の定義を眺めていると,ど のような定義も,例外なく,共通の構造を持つことに気 づく。必ず,二つの部分から構成されるのだ。 構成要素のひとつは,共感覚が通常の感覚ではないと いうことを示す「中核」部分である。日本語ウィキペ ディアの“(通常とは)異なる種類の”(二重下線)や, Oxford Handbook序章の“異常な(extraordinary)”といっ た形容詞が典型的だ。英語ウィキペディアでも,共感覚 が“second sensory or cognitive pathway”(二重下線)に よる現象だということは,これが通常の感覚認知経路か ら外れていることを意味している2。すなわち,共感覚 は“普通ではない”ことが決定的に重要であり,そのよ うな意味の表現がどの定義にも,必ず入っている。 もうひとつの構成要素は,その普通ではない感覚の 「特徴」を述べた部分である。一部の人にしか見られな い,個人差がある,不随意的(自動的)である,などと いった記述である。ここで,どのような特徴を盛り込む かは,定義によってかなりのばらつきがある。例えば, 日本語版ウィキペディアが希少性(下線)を重視してい るのに対して,英語版は不随意性(自動性)を重視して

いる(下線)。そして,The Oxford Handbook のように 様々な立場に配慮してバランスよくまとめようとする と,この部分は網羅的に長い説明になる。 繰り返すと,共感覚の定義は,それが普通の感覚では ないことを示す「中核」と,その普通でない感覚の示す 「特徴」の二つの部分からなる。そして,「中核」の示す 内容は(表現の違いはあれ)どの定義でも実質的に同じ だが,「特徴」部分には大きなばらつきがある。とする と,「特徴」について統一見解をまとめれば,共感覚の 定義はひとつに定まりそうなものだ。 しかし,それはいつまでもうまくいかないだろう。そ のことを示すために,これから共感覚の代表的な特徴を ひとつひとつ詳しく検討してみる。そうするうちに,問 題の本質は,定義の「特徴」部分ではなく,むしろ「中 核」部分にあることがわかってくる。 共感覚の代表的な特徴 共感覚には,いくつかの重要な特徴があるとされる。 代表的なものを順不同で列記する。以下,共感覚を引き 起こす刺激を誘因刺激(inducer),誘導された共感覚的 な感覚を並起感覚(concurrent)と呼ぶことにする3。 希少性(rarity) 共感覚はごく一部の人に見られる珍 しい現象である。 特異性(idiosyncrasy) 同じ誘因刺激に対する主観的 体験は共感覚者ごとに異なる。 一貫性(consistency) 誘因刺激と並起感覚の結びつ きは,長い間,極端に言えば生涯,変わることがな い。 自動性(automaticity) 並起感覚は自らの意思とは無 関係に自動的に起こり,意思で抑えることが難し い。 発達性起源(developmental origin) 共感覚は物心が ついた頃からずっとあり,いつどのような原因でそ のような感覚がついたか本人は思い出せない。 共感覚の極端に狭い定義では,これらのすべての特徴 を満たしてはじめて正式な共感覚とみなされる。しかし 実際には,この条件が厳格に適用されることはむしろ稀 で,上に挙げた特徴の一部が認められただけで共感覚と みなされることのほうが圧倒的に多い。 このように,ある現象が共感覚であるかどうかが,意 外にも曖昧に決められているのが,共感覚研究の現状で 3 concurrentは励起感覚と訳されるのが一般的である. ただ,“励起”では意味が通りにくいと感じるので, 原語に近い意味になるよう新しい訳語を使うことに した. 2 なお,これは(Hubbard, 2007)の定義とよく似てい る.

ある。なぜ,そのようなことになるかというと,どの特 徴も,共感覚と非共感覚を分ける決め手に欠けるからで ある。順に見ていこう。 希少性: 共感覚は珍しいか? 共感覚は希少なものとされてきた。そもそも珍しいか らこそ,我々はこの現象に興味を引かれるのだろう。 しかし,珍しくない共感覚的現象も存在する。例え ば,高い音は明るく,低い音は暗く感じる現象は,共感 覚 者 に 限 ら ず, ひ ろ く 一 般 に 認 め ら れ る(Hubbard, 1996; Marks, 1974, 1975; Ward, Huckstep, & Tsakanikos, 2006)。そこで,希少性が共感覚の重要な特徴と考える 立場では,この現象を感覚間協応(crossmodal corre-spondence)と呼び,共感覚とは区別することになる (Spence, 2011)。 しかし,どの程度珍しければ共感覚と呼べるかという ような,客観的な数値基準を決められないのは明らか だ。そもそも,共感覚が希少かどうかは,共感覚をどう 定義するか次第である。共感覚研究の黎明期といえる 19世紀後半から20世紀前半には,共感覚者の数は人口 の10–20%の範囲で見積もられていたが,20世紀後半に は数万人に 1 人とされ,最近では 1–5%とされている (Johnson, Allison, & Baron-Cohen, 2013)。共感覚現象その ものに時代変化があるわけではなかろうから,この推定 値の変化は,共感覚の概念的および操作的な定義の変遷 を表しているに過ぎない。 何らかの客観的な基準で共感覚を定義しようとするか らこそ,その客観的基準が乱立することで,共感覚者の 数は多く見積もられたり,少なく見積もられたりしてしま う。それならばむしろ,統一的で客観的な基準を定める ことを諦めて,共感覚には珍しいものから,ほぼ全員に 感じられるありふれたものまで,様々な存在頻度のものが あると考えるのが理にかなっている。少なくとも,共感覚 は珍しいということを定義の要件としたうえで,共感覚の 特徴は珍しいことである,などとしては循環論法である。 ただ,共感覚は珍しいと考えたい気持ちも,よくわか る。というのは,定義の「中核」部分は,共感覚が“通 常とは異なる”感覚だと言っていて,まさにこれが希少 性のニュアンスを含むからである。あとで見るように, これは核心を突くポイントである。 特異性: 共感覚はひとりひとり違う バナナを見たら誰もが黄色いと感じるのと違って,同 じ誘因刺激でも共感覚の主観的な体験は人によって異な ることが多い。こうした特異性(idiosyncrasy)があるこ とを共感覚の要件とするならば,個人差の少ない感覚間 協応は,やはり共感覚とは区別すべきである。 しかし,個人間のばらつきがどの程度あれば共感覚と みなせるのか,基準の設定は困難だ。そして,仮に統計 学的な有意性など何らかの基準を決めるとすると,おか しなことが起こりうる。色字共感覚を例にとると,文字 と色の結びつきは基本的には個人ごとにばらばらだが, アルファベットのAについては共感覚色が赤であること

が統計学的に有意に多い(Root et al., 2018; Simner et al., 2006)。とすると,基準の匙加減によっては,ある文字 に色を感じるのは共感覚だが,別の文字については共感 覚ではないという結論になってしまう。 希少性の場合と同じように,共感覚には特異性の高い ものから,ほぼ全員が同じように感じられるものまで, 様々なものがあると考えるのが自然である。 自動性: 共感覚は自動的に意識される テニスの試合中にラケットがボールを打つ音から“青 が見える”といったように,共感覚の並起感覚は自らの 意思とは無関係に自動的に起こることがある。しかし実 際には,音を聞き流しているだけでは色が見えないが, 意識的に注意を向ければ色が見えるといった人も多い。 後者を共感覚に含めないのも,ひとつの立場である。 しかし,意識されない感覚は感覚ではないという主張 に違和感があるように,意識されない共感覚は共感覚で はないという主張にも違和感がある。我々も試合中はテ ニスボールが黄色いことなど,いちいち意識しない。同 じように,ボールの打音に対する共感覚色が意識される かどうかも,状況次第であって当然である。 要は共感覚とは,誘因刺激と並起感覚を結びつける何 らかの仕組みが脳にあることが本質で,並起感覚が自動 的に意識されるかどうかは,時と場合による。誘因刺激と 並起感覚の結びつきが非常に強ければ,本人の意思とは 無関係に,自動的に並起感覚が生じることが多いだろう。 結びつきが中程度の強さで,並起感覚の知覚が自動的に 意識されるかどうかの境界にあるなら,普段は自動的には 意識されないが,意図的に注意を向ければ自覚されること になる。最後に,この結びつきがあまりにも弱ければ,い くら努力しても並起感覚が意識されることはない。 この三つ目のケースは,共感覚がないと断定してよい かもしれない。つまり,少なくとも意識をすれば並起感 覚が生じうる程度に,誘引刺激と並起感覚の結びつきが 強いことを,共感覚の条件とすればよさそうだ。 しかし,問題はそれほど単純ではない。アルファベッ トの色字共感覚では,aは赤,bは青(か茶),cは黄色

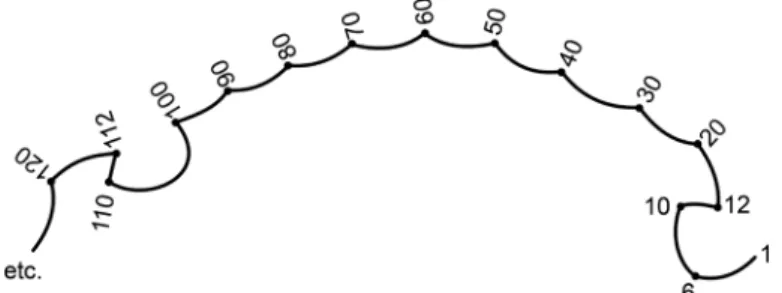

(かピンク)に感じる人が多いが,ここで,文字に色を 感じないと自ら主張する非共感覚者に,無理やりアル ファベットに対応する色を選ばせてみると,有意な確率 で,共感覚者と同じようにaには赤,bには青,cには黄 色(か橙)を選ぶのである(Simner et al., 2005)。とする と,並起感覚を意識するかどうかという点で共感覚と非 共感覚を分けるのも難しそうである。 時間安定性: 共感覚は変わらない 共感覚における誘因刺激と並起感覚の関係は,長期的 に安定している。これを確認するには,並起感覚の内容 を質問紙などで記録しておき,それから一定期間(例え ば数か月や数年)経ったあとに,抜き打ちで再検査を行 う。もし被験者に共感覚がなく,その場の思いつきで回 答しているとすると,テストと再テストで答えの一貫性 を保つのが難しいが,共感覚が本物であれば答えはよく 一致するはずである。 この検査法は,共感覚を証明するgolden standardとし て重視されている(Baron-Cohen, Wyke, & Binnie, 1987)。 しかし,安定性があるからといって,共感覚と呼んでよ いわけではない。時間的安定性は共感覚の必要条件では あっても,十分条件ではないのだ。例えば,広島カープ といえば赤をイメージする感覚は時間安定性の基準を満 たしている。では,これは共感覚かと問われると,共感 覚ではないという意見がほとんどだろう。 しかし,なぜ,広島カープが赤いことを共感覚と呼ば ないのかと問われると,その説明は意外に難しい。これ は単なる連想もしくはチームカラーについての知識で, 知覚や感覚ではないと考えるかもしれないが,そもそも 共感覚で感じられる文字の共感覚色も,“文字の色を知っ ている感覚(a sensation of knowing a letters colour)”に過 ぎないことがある(Skelton, Ludwig, & Mohr, 2009)。とす ると,共感覚者が文字に抱く“赤”と,広島カープから 思い浮かべる“赤”は,いったい何が違うというのだろう。 広島カープに赤を感じるのは単に学習の結果であり,共 感覚とは違うという批判や反論を受けそうだ。現象そのも のではなく,成因を問題にしようというのである。しかし, 共感覚は学習ではないのかというと,それもまた怪しい。 まさにこの問題に関わるのが,次の特徴である。 発達性起源: いつの間にかある 共感覚は物心がついた頃からあり,いつどのようにそ のような感覚がついたかも,それを明確に答えることは できないのが典型的だ。これは,いわゆる発達性(devel-opmental)と言われるタイプの共感覚の鍵となる要件で ある。この特徴の本質は,共感覚獲得の時期の問題とい うより,誘因刺激と並起感覚がどうやって結びついたか という機序の問題といえよう。これには,三つの仮説が 考えられる。 ひとつは,共感覚は脳の仕組みとして生まれつき備 わっているという仮説だ。しかし,共感覚の誘因刺激は, 文字や曜日やドレミのように言語を介した高次概念であ ることが多い。このような誘因刺激と並起感覚の結びつ きが,あらかじめ遺伝子で決まっているとは考えにくい。 次に考えられる仮説は,誘因刺激と並起感覚の結びつ きを繰り返し経験することで,学習によって獲得される というものだ。例えば,子供の頃に使っていた玩具のア ルファベットの色が,そのまま共感覚色になった例があ る(Witthoft & Winawer, 2013)。そのような原因の特定 は多くの場合難しいが,それは学習があまりに小さい頃 に起こるので,記憶が曖昧で物証も残らないからだと説 明できる。しかし,これを共感覚と認めるのなら,熱狂 的なカープファンの親に育てられて,物心ついた頃には 広島カープが赤であることを学習していた場合,これも 共感覚と呼ばざるを得ないことになる。 最後に考えられる仮説では,誘因刺激と並起感覚の結 びつきは,脳が自らつくり上げたと考える。これも一種 の学習だが,その成因が玩具など外因によるのでなく, Figure 1. Number form. Public domain image from Galton, F. (1881) Visualised numerals.

脳の自己組織化に伴う内因的なものと考えるのである。 例えば,ナンバーフォームという共感覚では,1, 2, 3… といった数字が空間上に一定の形で並んでイメージされ る(Figure 1)。このような形の物体が実際に存在すると は考えにくく,この共感覚が外因的に学習されたとは思 えない4。何らかの未知の仕組みで,脳がこのような視 覚イメージを自発的に作り出したのだろう。これこそ, 純正な共感覚と呼べるかもしれない。 しかしこれでは共感覚の定義としてはあまりにも縛り が強すぎて,結局,役に立たない。例えば,色字共感覚 は,誰もが共感覚の代表例と認める,共感覚の一丁目一 番地のような現象だ。しかし,その成因に外因性の影響 がないことを証明することは現実的に不可能であるばか りか,むしろ逆に,様々な学習の影響があることがわ かっている(Asano & Yokosawa, 2013; Root et al., 2018)。 色字共感覚を共感覚と呼べないような共感覚の定義は, 誰も採用しないだろう。 問題は中核にあり このように,共感覚と非共感覚を分ける境界は,確定 しようとすればするほど曖昧さが顕になる。その根本的 な原因は,共感覚の定義の「中核」にある。 共感覚の定義の中核は,共感覚が“普通ではない”感 覚だと主張している。「あ」という文字から/a/という音 を感じるのは“普通”だから,共感覚ではない。しかし, 「あ」という文字から赤などの色を感じるのは“普通で ない”ので,共感覚だ。広島カープが赤なのを共感覚と 呼ぶのに抵抗があるのは,“普通”だからである。 “普 通でない”ことが,一貫して,共感覚が共感覚であるた めの,最重要の条件なのである。 しかし,普通とは何だろうか。 これには,明確な答えがない。“普通”の知覚が定義 できれば,“普通でない”知覚の定義も自動的に定まる が,ある知覚が普通であるかどうかの客観的な基準な ど,あるはずがない。共感覚と非共感覚の境界が定まら ないのは,当然のことなのだ。 確かに,共感覚は普通の感覚でないように思える。こ のとき,普通でないという言葉は,ふたつの異なる意味 で使われている。ひとつは,一部の人にしかないという 希少性である。もうひとつは,既知の脳メカニズムから うまく説明できないという未知性である。 希少性についてはすでに説明した。共感覚は,例外的 で珍しい現象とされることが多いが,実際には希少なも のから普遍的に見られるものまで様々な種類が連続的に 存在していて,希少性を基準に共感覚と非共感覚を明確 に分けることはできない。 未知性については,どうだろうか。共感覚現象の多く は,現在の脳科学の知見から説明することが困難で,つ まり,なんらかの未知のメカニズムを想定せざるをえな い。この謎に満ちた感じが,“普通でない”というニュ アンスと呼応して,共感覚の漠然としたプレミアム感 (実態以上の特殊感)に一役買っている。 しかし,文字から色を感じるという現象が現実にある ということは,紛れもなく,脳にそのような仕組みが備 わっているということである。とすると,いつかはその 脳メカニズムが解明され,既知で“普通”の事実として 我々の知識体系に消化される。つまり,共感覚の脳メカ ニズムが解明されれば,共感覚の未知性は消え,それは “普通”の知覚に格下げされる運命にある。 共感覚は特殊な感覚で,“普通でない”ことが決定的 に重要だと,みなが思っている。しかし,普通かどうか というのは現象そのものの特徴ではなく,それを我々が どう捉えるかという見方の問題なのだから,その解釈に 幅があって当然だ。ある感覚が普通であることの定義が できない以上,普通でない共感覚の定義が定まらないの は,論理的な必然である。 共感覚とは本当は何か? 共感覚のような“普通でない”感覚と,共感覚ではな い“普通の”感覚を区別することが原理的に不可能だと すると,そのような境界など,もともとなかったと結論 するしかない。 つまり,共感覚とは感覚そのものなのだ。これは逆 に,感覚とは共感覚だということでもある。一見,理解 不能な主張に思えるかもしれないが,それなりに真実味 のある見方でもある。 感覚には視覚や聴覚など様々な種類のものが個別に分 かれて存在していると,我々は思い込まされている。確 かに,目や耳などの感覚器は個別に存在するため,こら れの感覚は脳への入力の最初の段階では,はっきりと分 かれている。しかし,これらの入力情報から赤いなどの 意識的な感覚(クオリア)が生じる脳の場所は,感覚器 にあるのではない。大脳で,意識的な感覚が生じるので ある。そしてその大脳では,様々な感覚器からの情報 は,もはや個別には分かれておらず,むしろ全てつな がっている。純粋に視覚,純粋に聴覚,といった完全に 単一の感覚の処理は,大脳ではそもそもあり得ない。そ 4 ただし,Figure 1の例では,1から12までは時計の文 字盤の影響が見られる.

う考えれば,冒頭のメルロ=ポンティの引用にあるよう に(Merleau-Ponty, 1945),感覚は交じり合うのが基本で, むしろそれこそが“普通”だという主張にも,一定の理 があることになる。 ま と め 以上をまとめると,ヒトはすべて共感覚者だという結 論になる。 もちろん,感覚の中には,いわゆる典型的な共感覚に 相当するものと,そうでないものがあり,これらを同一 視しようということではない。共感覚と非共感覚を,連 続的なものとみなすという意味である。これは,決して 新しい見方ではなく,すでに多くの者が様々な形で主張 し て い る(Cohen, 2017; Ramachandran & Hubbard, 2001; Lawrence, 2011)。本論のユニークな特徴は,これまでの ような何らかのデータに基づく定義の検討ではなく,む しろデータを離れたところから議論を整理することで, この結論にたどり着いたことにある。すなわち,共感覚 を“普通でない”ものとみなす前提には主観が混入して いるので,これを排除するには,共感覚と非共感覚の二 値的な区別を諦めるしかないという論理である。 定義にこだわるのは,研究の意義に関わるからだ。も し共感覚が,ごく一部の者の特殊な感覚に過ぎないな ら,共感覚について知ることは,その少数の共感覚者に ついてのみ知ることに留まる。それ自体が興味深いこと ではあっても,一般性がなく意義の広がりに欠けると言 わざるを得ない。しかし,もし共感覚がヒトという種に ひろく共通する普遍的な性質ならば,共感覚を知ること は,ヒト一般の感覚について知ることにつながる。 共感覚と非共感覚に連続性を認めることは,共感覚研 究の意義を薄めるのではなく,むしろ深めるのである。 比較心理学は,ヒトと動物の間に連続性を認めたうえ で,差異と共通性をバランス良く俯瞰することが肝要だ ろう。共感覚の研究も,共感覚がいかに特殊かというだ けでなく,それがいかに普遍的かという視点を,もっと 重視しても良いのではないかと思っている。 引用文献

Asano, M., & Yokosawa, K. (2013). Grapheme learning and grapheme-color synesthesia: Toward a comprehensive mod-el of grapheme-color association. Frontiers in Human

Neu-roscience, 7, 757–757.

Baron-Cohen, S., Wyke, M. A., & Binnie, C. (1987). Hearing words and seeing colours: An experimental investigation of a case of synaesthesia. Perception, 16, 761–767.

Cohen, J. (2017). Synesthetic perception as continuous with

ordinary perception, or: We’re all synesthetes now. In O. Deroy (Ed.),Sensory blending: On synaesthesia and related

phenomena (pp. 59–83). Oxford: Oxford University Press.

Deroy, O., & Spence, C. (2013). Why we are not all synesthetes (not even weakly so). Psychonomic Bulletin and Review, 20, 643–664.

Hubbard, E. M. (2007). Neurophysiology of synesthesia.

Cur-rent Psychiatry Reports, 9, 193–199.

Hubbard, T. L. (1996). Synesthesia-like mappings of lightness, pitch, and melodic interval. The American Journal of

Psy-chology, 109, 219–238.

Johnson, D., Allison, C., & Baron-Cohen, S. (2013). The prev-alence of synesthesia: The consistency revolution. In J. Sim-ner & E. M. Hubbard (Eds.), The Oxford handbook of

synes-thesia. (pp. 3–22). Oxford: Oxford University Press.

Lawrence, M. E. (2011). Synesthesia, then and now.

Intellecti-ca, 55, 47–80.

Marks, L. E. (1974). On associations of light and sound: The mediation of brightness, pitch, and loudness. The American

Journal of Psychology, 87, 173–188.

Marks, L. E. (1975). On colored-hearing synesthesia: Cross-modal translations of sensory dimensions. Psychological

Bulletin, 82, 303–331.

Martino, G., & Marks, L. E. (2001). Synesthesia: Strong and weak. Current Directions in Psychological Science, 10, 61–65. Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenology of perception. Paris:

Éditions Gallimard.

Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia: A window into perception, thought and language. Journal of

Consciousness Studies, 8, 3–34.

Root, N. B., Rouw, R., Asano, M., Kim, C. Y., Melero, H., Yo-kosawa, K., & Ramachandran, V. S. (2018). Why is the syn-esthete’s “A” red? Using a five-language dataset to disentan-gle the effects of shape, sound, semantics, and ordinality on inducer-concurrent relationships in grapheme-color synes-thesia. Cortex, 99, 375–389.

Simner, J., Mulvenna, C., Sagiv, N., Tsakanikos, E., Witherby, S. A., Fraser, C., . . . Ward, J. (2006). Synaesthesia: The preva-lence of atypical cross-modal experiences. Perception, 35, 1024–1033.

Simner, J., Ward, J., Lanz, M., Jansari, A., Noonan, K., Glover, L., & Oakley, D. A. (2005). Non-random associations of graphemes to colours in synaesthetic and non-synaesthetic populations. Cognitive Neuropsychology, 22, 1069–1085. Simner, J., & Hubbard, E. (Eds.). (2013). The Oxford handbook

of synesthesia. Oxford: Oxford University Press.

Skelton, R., Ludwig, C., & Mohr, C. (2009). A novel, illustrated questionnaire to distinguish projector and associator syn-aesthetes. Cortex, 45, 721–729.

Spence, C. (2011). Crossmodal correspondences: A tutorial re-view. Attention, Perception & Psychophysics 73, 971–995. Ward, J., Huckstep, B., & Tsakanikos, E. (2006). Sound-colour

synaesthesia: To what extent does it use cross-modal mech-anisms common to us all? Cortex, 42, 264–280.

Witthoft, N., & Winawer, J. (2013). Learning, memory, and synesthesia. Psychological Science, 24, 258–265.