2017

年度新潟リハビリテーション大学大学院修士論文流暢に話すための聴知覚能力(話しことば全体の能動的な聞き取り)について 検証する

Auditory perceptive ability as a foundation to speak fluently

; A verification of the active listening to the structured speech as a whole

新潟リハビリテーション大学大学院 リハビリテーション研究科 リハビリテーション医療学専攻

高次脳機能障害コース 学籍番号

G16105

三谷 潤

指導教員 道関 京子 教授

提出日

2018

年1

月25

日i

Niigata University of Rehabilitation Graduate School of Rehabilitation

Master ’s Thesis in 2017

Auditory perceptive ability as a foundation to speak fluently

; A verification of the active listening to the structured speech as a whole

Department of Brain Function Disorder Graduate School of Rehabilitation Niigata University of Rehabilitation University Register Number G16105

Jun Mitani

Advisor Keiko Doseki

Date of Submission

January 25, 2018

ii

修士論文の要旨

学位の種類 修 士 氏 名 三谷 潤

修士論文課題

流暢に話すための聴知覚能力(話しことば全体の能動的な聞き取り)について 検証する

研 究 目 的

吃音は高頻度の言語障害であるが、その原因や発現機序は未だ解明されてい ない。症状の重症度の評価についても、その症状の何をどのように観察するか という指標も科学的には見いだせていない。よって、訓練としても言語科学的 な手法というより、心理的精神的サポートや環境調整などが議論の中心である が、いずれも指針や方法は確立されておらず、確実な効果は示されていない。

このような現状のなか、近年になって人間の言語発達の自然な道筋を辿った 聴知覚の重要性が指摘され、吃音者群は話しことばのプロソディと言語音を同 時 に構 造 化するこ と が苦手 で あり、 し かも不 安定である ことが 明らかになっ た。ただし、ここでの研究の対象者数は少なく、重症度についての検討もされ ていなかった。そこで本研究では、さらに対象者を増やし、統計的検定で ①吃 音 者群 と 非吃音者 統 制群で プ ロソデ ィ を手掛 か りとし て言語音を 聞き取 る能 動的聴知覚能力に差があるか、次に②その能動的聴知覚能力は吃音重症度と関 連があるか、③復唱場面とプロソディを強調した場面において吃症状数および 随伴症状数に差があるかの

3

点を調査した。さらに、②の重症度評価について は、表出された症状から行った場合と聞き取り検査時の反応から行った場合の 比較も試みた。本研究をとおし、吃音発現におけることばの全体的な聞き取り の影響を明らかにすることを目的とした。iii

対 象・方 法

成人吃音者

15

名(18~66歳、平均33.67±15.73)と、統制群として健常者 15

名(20~64歳、平均32.07

歳±14.22)を対象とした。吃音者群は、吃音の 主 訴が あ り、吃音 以 外の構 音 や発達 に 関する 他 疾患の 問題が疑わ れない 者と し、吃音者全員が発達性吃音であることを確認した。吃音者群は発話検査と聞 き取り検査を行い、統制群は聞き取り検査のみを行った。表出された症状から 行った重症度分類にはFluency Severity Rating Scale

を用いた。聞き取り検 査は全体構造法で作成された「2

語文となえうた:重度用」を用い、音声刺激の

300Hz

から3,000Hz

の間の周波数帯域にフィルターをかけた不連続周波数帯域を使用した。そして、身体リズム運動でプロソディを体験してもらいなが ら言語音を聞き取ってもらい、それを復唱してもらった。成績は、1 課題を正 確に聞き取れるまでの課題数(以下、検査

A)と、全 180

語から聞き取れた語 数(以下、検査B)に分けて採点し、この聞き取り検査中にみられた反応から

も重症度分類を行った。実験終了後には、プロソディを強調した実験場面にお ける吃症状についての自己評価を尋ねた。判定は、評定者内一致率と評定者間一致率を算出した。吃音者群と統制群の 聞き取り検査の成績における差の検定には、

Mann Whitney- U

検定を用いた。能動的聴知覚能力と吃音重症度の検討には

Spearman

の相関係数を用いた。復 唱検査場面と実験場面での吃症状数および随伴症状数の差の検定にはt

検定を 用いた。結 果

本研究の評定者内一致率は

88.40%、評定者間一致率は 91.11%であった。

吃音者群の聞き取り能力は、検査

A・検査 B

ともに統制群よりも有意に低下 していた。検査中には、十分にプロソディが聞き取れることで言語音の聞き取 りが可能になっていく様子が両群で観察された。しかし、吃音者群には統制群 とは異なり、①1 課題を正確に聞き取れた後も言語音を聞き取れない状態に戻 った例、②身体リズム運動の開始位置に迷った例、③裸耳でも正常に聞き取れ ていない例、④1 課題目から聞き取れた例、⑤身体リズム運動で1

音につき数 回の運動を表現した例、⑥めまいを訴えた例が観察された。iv

表出された症状から行った重症度分類では、検査

A

で弱い相関を認め、検査B

では比較的強い負の相関がみられた。聞き取りの側面から行った重症度分類 では、検査A

で強い相関を認め、検査B

では強い負の相関がみられた。復 唱 場面 とプロ ソ ディを 強 調した 実 験場面 で の吃症 状数および 随伴症 状を 比較し、実験場面で吃症状が極端に減少した。随伴症状にいたっては、重度群 を含めて完全消失となった。また実験後のインタビューでは、吃音者のほとん どが「吃音が生じる予期すらしなかった」と体験を述べた。

考 察

吃音者群は、プロソディを利用して言語音を主体的に構成し聞き取る能力が 統制群よりも低下していることが分かった。このことから、聞き取り能力の低 下や不安定さが発話の流暢性の乱れに深く関与する可能性がうかがえ、流暢に 話 すた め に必要な 段 階の一 つ として 能 動的な 聞 き取り 能力を改善 させる 検討 の必要性が示唆された。

表出された症状による重症度評価は、各吃音者の重症度を正確に判定できて いない可能性が認められた。聞き取りの側面から行った重症度分類に強い相関 がみられたことから、今回の実験で示された聴知覚段階の観察がより重症度に 関しても正確な指標になると思われ、聞き取りの段階的側面から判定する評価 を加えることが有用である可能性が示唆された。しかしまた、吃音者群に現れ た聞き取り反応の特異性を考慮する必要性が示された。

プロソディを身体でリズミカルに追って話す実験場面では、吃症状・随伴症 状のいずれも減少もしくは消失した。このことから、吃症状および随伴症状の 発現には、話しことばの土台であるプロソディの不安定性が関与する可能性が 示唆された。また、滑らかな話しことばの流れを身体リズム運動で確認しなが ら話すことにより、重度群の吃音者にも楽に話す実感が得られた。よって、身 体 リズ ム 運動を用 い てプロ ソ ディの 自 己統合 化 を図る 訓練が流暢 に話す ため の手掛かりになる可能性も示唆された。

結 論

本研究では、吃音者群と統制群の能動的聴知覚能力を調査し、吃音者群は能

v

動的な聞き取り能力が低下しており、聞き取り検査の反応には吃音者群独自の 反応が観察された。よって、聞き取り能力を改善させる検討の必要性が示唆さ れた。また、聞き取りの側面から行った重症度分類とも高い相関関係が認めら れ、聞き取り能力が評価および訓練の指標となる可能性も示唆された。さらに、

プロソディを身体でリズミカルに追って話す実験場面では吃症状・随伴症状が いずれも消失もしくは減少した。このことから、身体リズム運動を用いてプロ ソディの自己統合化を図る訓練の重要性も示唆された。

vi

目次

緒言

--- 1

方法

--- - 2

1.対象 --- 2

2.調査期間と環境 --- 2

3.調査の手順 --- 3

4.発話検査 --- 3

5.聞き取り検査と採点方法 --- 3

6.表出された症状から行う重症度分類 --- 4

7.聞き取りの側面から行う重症度分類 --- 4

8.評定一致率の算定方法 --- 4

9.統計学的解析 --- 4

10.倫理的配慮 --- 5

結果

--- 5

1.聞き取り検査の結果と比較 --- 5

2.重症度別の結果と関連性 --- 6

3.プロソディ強調場面での症状の比較 --- 6

考察

--- 6

1.能動的な聞き取り能力の比較 --- 7

2.重症度評価の再検討 --- 8

3.吃症状・随伴症状のプロソディとの関連 --- 9

4.今後の課題と展望 --- 10

結論

--- 11

引用文献

--- 12

謝辞

--- 15

図表

--- 16

Abstract --- 27

- 1 -

緒言

吃音は高頻度の言語障害であり、その発症率は人口の約

5%と報告されている

1,2)。しかし、その原因や発現機序は未だ解明されていない3-7)。従来からの素因 説、環境説、神経症説のほか、異常フィードバック説やラテラリティ説、潜在 情報処理能力説といった脳・神経系障害説などが次々と提唱されているが、結 果は研究者ごとに一致せず、一つも解明されていない。そればかりか、近年は 発達障害との関連も含めて、混迷がさらに深くなってきた 8,9)。

症状の重症度の評価についても、数多くの検査法が試みられてきた。ところ が、吃音に特徴的である症状の変動性や蓋然性 1,2,6,10)を理由に、「むずかしさと いうよりも限界であり、本来吃症状の評価は不可能に近い」11)とさえ指摘し、

症状改善への挑戦を放棄する意見も多い。このような表層症状の量にしか着目 せず、吃音言語症状改善への構造的手掛かりに重きを置かない観点からは、症 状の苦痛は理解されても、その症状の何をどのように観察するかという科学的 な指標は見いだせていない。よって、訓練としても言語科学的な根拠に即した 手法というより、心理的精神的サポートや環境調整のように不安やストレスの 除去、症状減少への強制条件づけ学習が議論の中心である 1,2,6)。これらには、

流暢性形成法や吃音緩和法などの行動療法を主にした代償方法や、母親指導な どの環境調整、カウンセリングや自己概念変革などの心理的アプローチが代表 的であるが、いずれも指針や方法は確立されておらず、確実な効果は示されて

いない 12-17)。これとは別に、健常者の発話困難が吃音症状に似ていることから

吃音者の発話改善を期待する遅延聴覚フィードバック(

DAF

:Delayed Auditory Feedback)もかなり古くから検討されてきているが、いまだ改善効果について

の有効性は報告されていない 18-20)。その理由の1つとして、これらの症状評価や訓練指針の特徴は、表出面のみ に着眼した研究であった点が挙げられる。Jacobson(1973)が「聞けなければ 話せない」21)と述べたにも関わらず、吃音に関して聴知覚(聞き取り)が注目 され始めたのは近年になってようやくであった。遅延聴覚フィードバックも聴 覚の利用であるが、聴覚神経機構のかく乱であり、人間の聴覚機能の自然な発 達を促す視点とは言えない。このような現状のなか道関(1998,2016)は、人 間の言語発達の自然な道筋を辿った聴知覚の重要性を指摘した。そして、吃音

- 2 -

者群は話しことばのプロソディと言語音を同時に構造化することが苦手であり、

しかも不安定であることを明らかにした 22,23)。ただし、ここでの研究の対象者 数は成人吃音者

5

名、非吃音統制群5

名と少なかった。また、重症度について の検討もされていなかった。そこで本研究では、さらに対象者を増やし、統計的検定で以下を調査した。

①吃音者群と非吃音者群(以下、統制群)で言語学外要素であるプロソディ(イ ントネーションやリズム等)を手掛かりとして言語音を聞き取る能動的聴知覚 能力に差があるか、次に②その能動的聴知覚能力は吃音重症度と関連があるか、

③復唱場面とプロソディを強調した場面において吃症状数および随伴症状数に 差があるかの

3

点であった。さらに、②の重症度評価については、表出された 症状から行った場合(従来の評価)と聞き取り検査時の反応から行った場合(今 回の実験結果)との比較も試みた。そして、本研究をとおし、吃音発現におけ ることばの全体的な聞き取りの影響を明らかにすることを目的とした。方法

2-1)対象

成人吃音者

15

名(18~66歳、平均33.67

歳±15.73、男性12

名、女性3

名)と、統制群として健常者

15

名(20~64

歳、平均32.07

歳±14.22、男性10

名、女性

5

名)を対象とした。吃音者群は、吃音の主訴があり、吃音以外の構音や発達に関する他疾患の問 題が疑われない者とした。発吃時期について明確に覚えている吃音者は少なか ったが、自覚時期は幼児期から小学校低学年であり、吃音者群全員が発達性吃 音 2)であることを確認した。統制群は、吃音の主訴がなく、聴覚や構音にも問 題がない者とした。そのため本研究では、脳性麻痺を合併した吃音者

1

名と、聞き取り検査中に聴覚の問題が疑われた

1

名を上記の対象には含めず除外した。2-2)調査期間と環境

調査は平成

29

年5

月から7

月の2

か月間で実施し、北海道札幌市の小規模病 院の言語聴覚室で行った。- 3 -

2-3)調査の手順

吃音者群には、インタビューで吃音の主訴や発吃時期を確認した後に、発話 検査と聞き取り検査を行った。統制群には聞き取り検査のみを行った。聞き取 り検査前には十分に練習し、実施方法の理解を得た。聞き取り検査中に疲れの 影響が確認された際には、休息を入れる配慮を行った。所要時間は、実験の説 明を含めて約

1

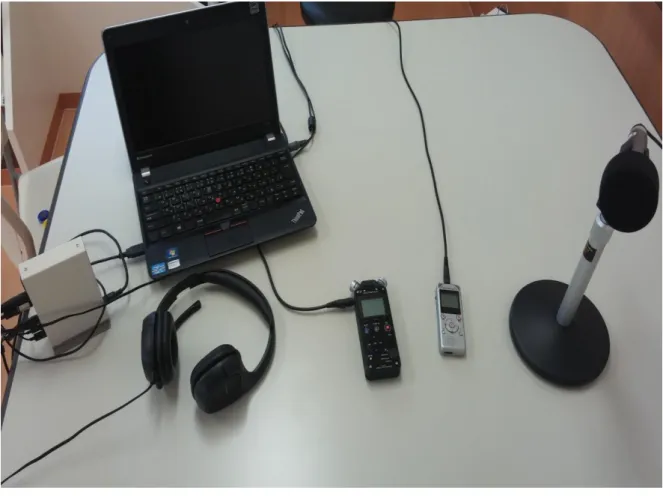

時間であった。機材は、lenovo Think Pad T430の

PC

(Windows7)、ANM-G2000 の周波数 調 整 器 、OLYMPUS

®LINEAR PCM RECORDER LS-14

の レ コ ー ダ ー 、Plantronics

®Audio350

のヘッドホン、SONY Electret Condenser MicrophoneECM-360

のマイクを使用した。実験中の反応はSONY

®HDR-PJ675

のビデオで録音および録画した(図

1)。

実験終了後には、プロソディを強調した実験場面における吃症状についての 自己評価を尋ねた。

2-4)発話検査

吃音者群には、日本音声言語医学会構音検査試案

1

の単語検査(呼称と復唱)と文音読(「さくら」)、および全体構造法で作成された「2 語文となえうた:重 度用」(アニモ社製)と初頭音を揃えた

2

語文で作成した短文復唱検査を行った(表

1)。

2-5)聞き取り検査と採点方法

吃音者群と統制群に

2

語3

文を1

課題と設定した30

課題(180

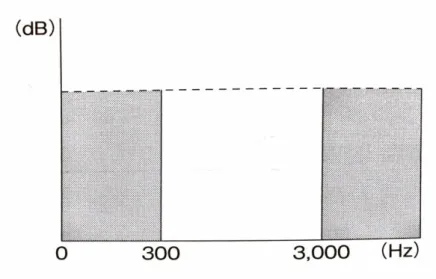

語)の聞き取 り検査を行った(表2)。聴覚刺激は、音声刺激の 300Hz

から3,000Hz

間の中 間周波数帯域にフィルターをかけた不連続周波数帯域を使用した(図2)。フィ

ルターをかけた周波数帯域には大部分の会話域の言語音が含まれるが、プロソディは

300Hz

以下の低周波数帯域から伝送される 24,25)。この聴覚刺激で聞き取ることにより、脳が能動的に減衰した周波数帯域の言語音の聞き取りに働く効 果が解明されている 24-26)。そのため、これを本研究でも用いた。そして、話し ことばの目的要素を身体の律動的な動きから知覚するための手段である身体リ

ズム運動 23,26)でプロソディを体験してもらいながら言語音を聞き取ってもらい、

- 4 -

それを復唱してもらった(表

3)。

成績は、1 課題を正確に聞き取れるまでの課題数(以下、検査

A)と、全 180

語から聞き取れた語数(以下、検査B)に分けて採点した。

2-6)表出された症状から行う重症度分類

本研究では、Fluency Severity Rating Scale の

A

法(%変換評価)を用いて 重症度を判定した 27)。評価尺度に準じて、吃症状数、最大3

つの吃音持続時間 の平均値、随伴症状の3

特性を総合的に判断した。吃症状はブロック、初頭音 素・音節の繰り返し、引き伸ばし、歪み、強勢、準備、随伴症状は異常呼吸、全身の動きの回数を算出した。

2-7)聞き取りの側面から行う重症度分類

聞き取り検査中の反応から行った重症度分類は、不連続周波数帯域での聞き 取り検査において検査終了までプロソディの聞き取りが困難だった群を重度群、

検査中にプロソディや言語音の聞き取りが可能になった群を中度群、検査開始 時からある程度プロソディの聞き取りは可能であったが、言語音の聞き取りに 時間を要した群を軽度群、安定して早く言語音が聞き取れるようになった群を 不安群とした。

2-8)評定一致率の算定方法

録音・録画したデータは、

1

か月以上の間隔をあけて再評価し、評定者内一致 率を算出した。また、筆者以外の吃音の臨床経験豊かな1

名の言語聴覚士にも 評価を依頼し、それにより評定者間一致率も算出した。一致率は、最も一般的 な方法に従って、計算式【一致率=一致した症状数/(一致した症状数+不一 致の症状数)×100】で求めた

1)。2-9)統計学的解析

吃 音 者 群 と 統 制 群 の 聞 き 取 り 検 査 の 成 績 に お け る 差 の 検 定 に は 、

Mann Whitney

-U

検 定 を 用 い た 。 能 動 的 聴 知 覚 能 力 と 吃 音 重 症 度 の 検 討 に はSpearman

の相関係数を用いた。復唱検査場面と実験場面での吃症状数および- 5 -

随伴症状数の差の検定には

t

検定を用いた 28)。有意水準は0.05

未満とした。2-10)倫理的配慮

研究への参加に際し、文書と口頭で研究内容の説明を行い、書面にて同意を 得た。なお、本研究は新潟リハビリテーション大学倫理委員会の承認も得て実 施した(承認年月日:平成

29

年3

月13

日、承認番号:109)。結果

本研究では、評定者内一致率が

88.40%、評定者間一致率が 91.11%であった。

いずれも信頼性の基準とされる

80%を満たしていた。

3-1)聞き取り検査の結果と比較

吃音者群と統制群の検査

A

の成績と統計結果は表4

に示した。また、検査B

の成績と統計結果は表5

に示した。吃音者群の聞き取り能力は、検査A・検査 B

ともに有意に低下していた(検査A:*p<0.05、検査 B:***p<0.001)。代

表値を平均ではなく中央値で示したのは、分布の端が極端であったためであっ た。つまり、検査A

では全課題を終えても聞き取ることが出来なかった者が5

名であり、検査B

では聞き取り語数が1

桁の者が5

名もおり、統制群とのバラ つきに差が大きすぎていた。検査中には、十分にプロソディが聞き取れる、つまり身体リズム運動とプロ ソディが一致することで言語音の聞き取りが可能になっていく様子が両群で観 察された。しかし吃音者群は、以下のように統制群とは異なった反応が観察さ れた。

①

1

課題を正確に聞き取れた後も言語音を聞き取れない状態に戻った者9

名(60.0%)

② 身体リズム運動を開始する位置に迷いが生じた者

8

名(53.3%)③ 周波数を調整していない状態(裸耳)でも正常に聞き取れていない者

5

名(33.3%)

④

1

課題目から聞き取れた者1

名(6.67%)⑤ 身体リズム運動で

1

音につき数回の運動を表現した者1

名(6.67%)- 6 -

⑥ めまいを訴えた者

1

名(6.67%)3-2)重症度別の結果と関連性

分類方法別の相関結果は、表

6

および図3、図 4

に示した。表出された症状 から行った重症度分類では結果のバラつきが大きく、検査A

は弱い相関を認め、検査

B

は比較的強い負の相関がみられた(検査A:rs=0.31,p=0.31、検査 B:

rs=-0.43

,p=0.14)。聞き取りの側面から行った重症度分類では、検査A

は強い相関を認め、検査

B

は強い負の相関がみられた(検査A

:rs=0.81, ***p<0.001、

検査

B: rs=-0.83,***p<0.001)。

3-3)プロソディ強調場面での症状の比較

本研究では、短文復唱検査(

60

語)における吃症状数および随伴症状数と、その復唱検査と初頭音や語数を揃えた刺激文の聞き取り検査における吃症状お よび随伴症状数を比較した。

2

つの場面の主な違いは、実験場面でのプロソディ の強調であった。復唱場面と実験場面での吃症状数および随伴症状数と統計結 果は、表7

に示す。実験場面では、吃症状数が極端に減少するのが確認できた(軽度群:平均

3.2

回→0

回,*p<0.05、中度群:平均12.25

回→0.25 回,***p<0.001、重度群:平均

31

回→1.25 回,**p<0.01)。また随伴症状にいたって

は、重度群を含めて完全消失となった。実験後のインタビューでは、吃音者群 のほとんどが「吃音が生じる予期すらしなかった」と体験を述べた。4.考察

本研究は、吃音者群と統制群の能動的聴知覚能力を調査した。能動的聴知覚 能力とは、不連続周波数フィルターによって減衰した会話域の言語音を、物理 的に聞こえるプロソディを利用して物理的には聞こえない周波数帯域の言語音 を主体的に聞き取る能力である。その結果、吃音者群は統制群よりも能動的な 聞き取り能力が低下していることが分かった。また、聞き取りの側面から行っ た重症度分類と強い相関関係を認めた。さらに、プロソディを強調した実験場 面では、吃症状数と随伴症状数のいずれも消失もしくは減少した。

- 7 -

4-1)能動的な聞き取り能力の比較

吃音者群は、プロソディを利用して言語音を主体的に構成し聞き取る能力が 統制群よりも低下していることが分かった。これは、道関による先行研究の結 果と一致しており、対象者を増やした本統計的研究でも実証された。道関は、

聞くことから話すことへの普遍的な階層相を踏まえることによって言語獲得の 真の理解が生まれることを指摘している 26)。つまり吃音も、Jacobsonが述べた

「聞けなければ話せない」21)という言語習得の基本法則から捉え直すことが重 要と考えられ、聞き取り能力の低下や不安定さが発話の流暢性の乱れに深く関 与する可能性がうかがえた。

ところで、話しことばの聴知覚過程について道関は、「最初に聞く主体である 自己を知覚し、次に全体であるプロソディを知覚し、プロソディに乗ったこと ばへ進む」23)とまとめている。これは、幼児を対象にした言語発達研究におい ても認められており 29-31)、体験の中から新しい要素を知覚し、知覚構造化が進 む過程が解明されている。本研究でも、両群ともにプロソディの聞き取りが安 定して初めて、言語音の聞き取りが可能になっていく様子が観察された。この ことから、この自然な聴知覚過程から言語構造化の中心的な問題点を探ってい くことが重要と考えられた。また統制群は、聞き取り能力を自律的に変化させ ながら、フィルターをかけた会話域周波数帯域に隠れている言語音を知覚でき ていた。それに対して吃音者群は、聞き取りの変化に時間を要し、極度に不安 定であった。特に重度群では、この動的な変化が起こりにくいことが確認でき た。知覚の高次化は、知覚する自己の能動的な知覚探索行為によって新たな構 造を創造する過程 32,33)であることが認められており、聴知覚過程についても同 様であることが分かっている 34)。また道関も、「言語聴知覚は、空間・運動(つ まり時間)と自己受容感覚の統合」26)であると述べているように、様々な知覚 を自己受容感覚(

proprioceptive perception)

34,35)に段階的に統合しながら聞き 取り能力を発達させてきたものと考えられる。本研究の結果から吃音者群は、この能動的な聴知覚の高次化が統制群と比べて低下している可能性が考えられ た。このことから、流暢に話すために必要な段階の一つとして能動的な聞き取 り能力を改善させる検討の必要性が示唆された。

- 8 -

4-2)重症度評価の再検討

従来から指摘されている1,6,11)ように、表出された症状の観察による重症度評 価は各吃音者の重症度を正確に判定できていない可能性が本研究においても認 められた。表出された症状から行った重症度分類ではプロソディ知覚が困難な 吃音者が軽度群に分類されており、また成人吃音者に特有である症状が出ない ような話し方が習慣化 2,6)している影響もうかがえた。

道関が「話せるとは、聞くことと話すこと」であり、「どちらが不完全でも流 暢に話すことはできない」23)と述べているように、聞くことと話すことは不可 分である。また現象学や現象学的心理学の観点からは、生きられているありの ままの経験を歪めずに理解するために、内的に自己受容感覚と統合した構造を 観察する必要性が指摘され 32,36-38)、反応は自己が体験している知覚段階の事実 の現れと捉えられる。さらに

Luria(1978)も、脳の全体的な働きとしての高

次精神活動全般の臨床研究に基づき、人間の意識活動である高次脳機能の症状 を発現させている障害要因を観察する重要性を述べている 39)。これらのことか らも、表出された症状のみの観察では不十分である可能性が考えられた。本研 究では、聞き取りの側面から行った重症度分類に強い相関がみられた。本研究 における中度群は話しことばのプロソディ部分しか捉えられず、重度群ではプ ロソディの聞き取りにも困難を示した。これは言語音の存在に気づくのが早か った不安群や軽度群の反応とは明らかに異なっていた。吃音者の流暢性の重症 度判定に関しては、変動的で蓋然的な表出指標では従来から信頼度は低い 1,6,11) とされてきたが、今回の実験で示された聴知覚段階の観察がより重症度に関し ても正確な指標となると思われた。よって、評価の的確性やリハビリテーショ ンの手掛かりを得るためには、聞き取りの段階的側面から判定する評価を加え ることが有用である可能性が示唆された。しかし、だからといって単純に能動的な聞き取りを評価に加えても吃音症状 を捉えられないことも今回の実験で判明した大きな結果であった。それは、吃 音者群に現れた聞き取り反応の特異性を考慮する必要性である。①聞き取れた 後に言語音が聞き取れない状態に戻った例、②身体リズム運動の開始位置に迷 った例、③裸耳でも正常に聞き取れなかった例、反対に④すぐに聞き取れた例、

⑤身体リズム運動で

1

音につき数回の運動を表現した例、⑥めまいを訴えた例- 9 -

があり、吃症状の発現機序の複雑さを考慮しながら研究を進めていく必要性を 改めて感じた。道関も同様に「吃音とは、非流暢な話しことばという症状名に すぎず、原因は器質的な要因や心理的な要因、その重複など多彩である」23)と 指摘している。今回の実験結果から、吃音者を階層的に捉え 23)、その階層の重 要な段階に能動的な聞き取りを考える必要性が確認できたが、加えて③のよう に受動的な聞き取りから考える段階、②や⑤で示された身体リズム運動を支え る自己受容感覚も考慮しなくてはならない階層、①や⑥のように聞き取りや聴 覚系が不安定で自己受容感覚と聞き取りとの統合段階も考慮しなくてはならな いことが示された。それが、検査

A

でも検査B

でも分布の両端のバラつきが平 均で代表できないほど極端であった(表4~5)理由とも考えられた。

4-3)吃症状・随伴症状のプロソディとの関連

両群ともにプロソディが聞き取れる、つまりプロソディと身体リズム運動が 一致することで言語音の聞き取りが可能になっていく様子が確認された。また、

プロソディを身体でリズミカルに追って話す実験場面では吃症状・随伴症状の いずれも減少もしくは消失した。これは、園原ら(

1980)や城生(1995)、正

高(

2001)が示した、話しことばは一挙に獲得するのではなく、まずプロソデ

ィを全身で習得し高次化していく 40-42)という事実に即した結果と考えられる。

また道関は、プロソディ知覚は聴覚のみではなく、触覚や視覚、空間感覚、運 動覚など人間の知覚を構成するあらゆる感覚を自己に統合することで習得する と述べている 23)。一般には、プロソディに乗った話しことばを活発に聞いたり 話したりする

2~5

歳の時期に発吃が多い 1,2)とされるが、本研究ではプロソデ ィの安定化が図れることにより吃症状および随伴症状が減少もしくは完全消失 した。このことから、吃症状および随伴症状の発現には、話しことばの土台で あるプロソディの不安定性が関与する可能性があると思われた 。また道関は、「身体が聞き取りの促進媒体」であると述べている 23)。本研究で用いた身体リ ズム運動は、空間の中での流れや時間を感じ取り、ことばと自身を調和させる ために必要な多種の感覚を利用するものであるため 23,26)、話しことばという多 次元的な運動体 43)を最も効果的に実感できる方法と考えられる。本研究でも、

意図的に滑らかな話しことばの流れを身体リズム運動で確認しながら話すこと

- 10 -

により、苦しい症状がみられた重度群の吃音者にも症状の予期すら生じず、楽 に話す実感が得られた。よって、プロソディの重要な役割が明らかになっただ けはなく、身体リズム運動を用いてプロソディの自己統合化を図る訓練が流暢 に話すための手掛かりになる可能性も示唆された。

5-4)今後の課題と展望

本研究では、プロソディを強調し知覚の性質を利用した能動的な聞き取りと、

自己受容感覚との安定的統合のための身体リズム運動を利用した能動的な聞き 取りの結果から、評価に関するいくつかの示唆が得られた。これはまた、吃音 改善に向けた訓練の方向性も示していると考えられた。よって、評価および訓 練両面から流暢に話すための聴知覚の役割の検討を続けていかなければならな い。

評価に関しては、今回の実験結果から聞き取り面が重要と考えられたが、吃 音者群に観察された様々な独自の反応を考慮すると、この課題は単純ではない ことが示された。具体的には、不連続周波数帯域での聞き取り検査で

1

課題目 から聞き取れた例もあったように、聞き取り面より発話面に構造的問題を考え なくてはならない課題がある。また裸耳でも聞き取れていない例も少なからず おり、知覚以前の生理的段階が疑われる一群に関する課題もある。さらに、一 旦聞き取れた後に聞き取れない状態に戻った例つまり構造的段階における安定 の差の課題が挙げられる。これらから、評価には少なくとも、発話の構造的な 段階、生理的な聞き取り段階、聞き取り知覚構造化段階の選別と、各段階の安 定度を検証していく必要があると考えている。訓練に関しては、能動的な聞き取りに有効性が確認できた身体リズム運動で はあるが、その導入においては新たな問題への対処が必要であることが示され た。それは、身体リズム運動の開始に困難を示した例や

1

音を数回の運動を示 した例に現われており、これは初頭音が出にくい吃音症状や吃音者自身にしか 分からない様々な方法での回避発話症状にも通じると思われた。全身のマクロ な運動を用いる身体リズム運動は、ミクロな構音・聴音器官運動を知覚しやす くする方法である 23,26,34,35)。このことから、発声開始と停止、声の長短や高低 知覚のほか、場面や環境の中での自己統合化にも寄与できると思われ、身体リ- 11 -

ズム運動の的確な導入研究を進めることは吃音症状の改善に貢献できることが 期待される。

さらに、今回吟味はしなかったが、吃音訓練で用いる練習ことば教材につい ても、今回のプロソディの重要性を生かした検討が必要である。生き生きとし た話しことばの獲得を目指す訓練には、発音や単語、統語構造のみではなく、

自然な話しことばのイントネーションやリズム、間、速さ、情緒性など発話全 体を支えるプロソディが十分に取り込まれた練習ことば教材が不可欠であるた め、今後も検討していきたい。

結論

本研究では、吃音者群と統制群の能動的聴知覚能力を調査し、以下の結論を 得た。

1) 吃音者群は、能動的な聞き取り能力が有意に低下していた。

2) 聞き取り検査中には、吃音者群独自の反応が観察された。

3) 聞き取りの側面から行った重症度分類とも高い相関関係が認められ、聞き 取り能力が評価および訓練の指標となる可能性が示唆された。

4) プロソディを身体でリズミカルに追って話す実験場面では、吃症状・随伴 症状がいずれも減少もしくは完全消失した。このことから、身体リズム運 動を用いてプロソディの自己統合化を図る訓練の重要性も示唆された。

- 12 -

引用文献

1)Guitar B.:吃音の基礎と臨床

総合的アプローチ.長澤泰子訳,学苑社,p4-126, p161-200,p260-272,p371-414, 2007.

2)小澤恵美,安田菜穂,原由紀ら:言語聴覚療法臨床マニュアル改訂第 2

版,第

9

章吃音,小寺富子監修,p418-439,2004.

3)長澤泰子:世界の研究の動向.聴能言語学研究 10(3),p200-205,1993.

4)今泉敏:吃音の脳科学.吃音の科学と臨床,言語聴覚研究 2

(2),p79-87,2005.

5)佐藤裕,森浩一:吃音児の音声言語に対する左右聴覚野の優位性-近赤外分

光法脳オキシメータによる検討,音声言語医学47, 2006, p384-389, 2006.

6)内須川洸:言語聴覚障害学基礎・臨床,Ⅳ言語聴覚障害学,8.吃音.新興医

学出版社,p300-305,2001.7)菊池良和,梅崎俊郎,小宗静男:吃音症を聴覚で科学する.音声言語医学 54,p117-121,2013.

8)森浩一:耳鼻咽喉科・頭頚部外科の検査マニュアル-方法・結果とその解釈,

Ⅷ.ことばの検査,

4.吃音検査.耳喉頭頸 82

(5),医学書院,p289-295, 2010.

9)杉山登志郎:発達障害のいま.講談社現代新書, p44-85, p222-223. 2011.

10)小澤恵美,原由紀,鈴木夏枝ら:吃音検査法第 2

版解説.学苑社,p7-17,

2016.

11)伊藤伸二,梅原正之,松本進ら:吃音評価の試み-吃音検査法の検討を通

して-.音声言語医学23(3),p243-260,1984.

12)小澤恵美:吃音治療の終了時期の実際.聴能言語学研究 14, p203- 205,

1997.

13)酒井奈緒美,森浩一,小澤恵美ら:耳掛け型メトロノームを用いた吃音訓

練-成人吃音者を対象に-.音声言語医学47(1),p16-24,2006.

14)川合紀宗:吃音に対する認知行動療法的アプローチ.音声言語医学 51

(3),p269-273,2010.

15)都筑澄夫:第 4

層の発達性吃音に対する年表方式のメンタルリハーサル法の訓練効果と軽減・改善過程,音声言語医学

53(3),p199-207,2012.

16)坂田義政:成人吃音例に対する直接法.音声言語医学 53

(4),p281-287,

- 13 -

2012.

17)菊池良和:歴史的事実を踏まえた吃音の正しい理解と支援.第 9

回日本小児耳鼻咽喉科学会臨床セミナー1,小児耳

35(3),p232-236,2014.

18)青木剛士:遅延聴覚フィードバックと吃音.教育心理学研究第 22

巻3

号,p186-191,1974.

19)永渕正昭:正常者と成人どもりに対する delayed auditory feedback

の影響について,音声言語医学

17(2),p6-17,1976.

20)府川昭世,吉田茂:フィードバックによる発声の制御の観点からみた disflu-

ency.聴能言語学研究 6(2),p70- 76,1989.

21)Jacobson R.:一般言語学,川本茂雄監修,田村すゞ子他訳,みすず書房,

p71,p108,p225- 270, 1973.

22)道関京子,盛由紀子,宮野佐年:成人吃音の聴知覚における問題点と全体

構造訓練,第24

回日本聴能言語学会学術講演会抄録集,p71,1998.

23)道関京子:新版失語症のリハビリテーション全体構造法応用編,医歯薬出

版,p2-38,p115- 127,2016.

24)Roberge C.:不連続とは何か.バルダン田中幸子訳,不連続性についての

考察,上智大学聴覚言語障害研究センター,言調聴覚研究シリーズ第12

巻,p1-28,1988.

25)Ticinovic I. & Sonic L.:会話の知覚における周波数と強度の不連続性の重

要性.北村亜矢子訳,不連続性についての考察,上智大学聴覚言語障害研究 センター,言調聴覚研究シリーズ第12

巻,p29-44,1988.26)道関京子:新版失語症のリハビリテーション全体構造法基本編,医歯薬出

版,p12-22,p27-38,p83-108

,2016.27)Ryan B.:Programmed Therapy for Stuttering in Children and Adults

,Thomas C.,Springfield,1974.

28)森敏昭,吉田寿夫:心理学のためのデータ解析テクニカルブック.北大路

書房,p59-68,p204-208,p252-255.

29)中島誠:音声の体制化・記号化過程.認知の発達,培風館, p195-207,

1980.

30)林安紀子:音声知覚の発達と言語獲得,音声研究 5

(1),pp88-91, 2001.

- 14 -

31)大塚登:構音発達と音声知覚.日本大学大学院総合社会情報研究科紀要 6,

pp150- 160,2005.

32)Merleau-Ponty M.:行動の構造.滝浦静雄、木田元訳,みすず書房,p25

-68,p89-146,p158-185,

p204-216,p239-274, p289-323,1964.

33)ザポロージェッツ

ア・ヴェ:知覚と行為.青木冴子訳,新読書社,p5-47,

p86-137,1973.

34)Roberge C.:ヴェルボトナル法入門-ことばへのアプローチ.ヴェルボト

ナル法実践シリーズ第1

巻第2

版,第三書房,p1-91,2000.35)Asp C.W. & Guberina P.:Verbo-Tonal Method for Rehabilitating People with Communication Problems. The University of Michigan, International Exchange of Information in Rehabilitation,World Rehabilitation Fund,Inc

,monograph number 13,p1- 31,1981.

36)Kanizsa G.:カニッツァ視覚の文法-ゲシュタルト知覚論.野口薫訳,サ

イエンス社,p33-52,1985.

37)Keen E.:現象学的心理学.吉田章宏、吉崎清孝訳,東京大学出版会, p28

-50,p65-68,p118-128,173-179,p217-236,1989.

38)村田純一:知覚と生活世界-知の現象学的理論.東京大学出版会, p1-105

,1995.

39)Luria A.R.:神経心理学の基礎第 2

版.鹿島晴雄訳,創造出版,p1-124,2009.

40)園原太郎:心理学における発達研究の意義と課題,認知の発達,培風館,

p1-35,1980.

41)城生佰太郎:日本語「らしさ」の言語学.講談社, p220- 222, p229

-249,1995.

42)正高信男:子どもはことばをからだで覚える.中央公論新社,p1-9,p39

-45,p63-99,p159-

169,2001.

43)日本音響学会編:音のなんでも小辞典.講談社,p16-50, 1996.

- 15 -

謝辞

新潟リハビリテーション大学大学院リハビリテーション研究科教授の道関京 子先生には指導教官として、本研究の実施と論文作成にあたり、多くの知識を 授けてくださるとともに終始温かいご指導を賜りました。ここに深謝の意を表 します。また、同研究科教授の伊林克彦先生、ならびに同研究科教授の高橋洋 先生には副査として、大変有益なご助言を賜りました。ここに深謝の意を表し ます。そして、本研究参加に際し、ご協力をいただいた方々へ心より感謝申し 上げます。

- 16 -

図

1

聞き取り検査で用いた機器- 17 -

表

1

聞き取り検査と短文復唱検査の比較に用いた全10

文 聞き取り検査 短文復唱検査どーだ いーだろー あれだって これだって どーだ いーだろー

ドライブに いく こどもと あそぶ ドライブに いく ぴりぴり からい

もー たくさん ぴりぴり からい

ピアスは かわいい たくさん もらった ピアスは かわいい

9

10

もしもし どなた?

はいはい はーい もしもし どなた?

どきどき もうすぐ はなびが はじまる どきどき もうすぐ あるある ルール

ルール ばっかり あるある ルール

ルーレットで あたる るりいろの バッグ ルーレットで あたる がたがた うるさいよ

どーか してくれ がたがた うるさいよ

がみがみ うるさい ドアを しめる がみがみ うるさい ぐんぐん のびた

おやおや おやおや ぐんぐん のびた

ぐいっと のむ おさけは おいしい ぐいっと のむ

たからものが いっぱい なかよく わけた

たからものが いっぱい バネが はずれる なんど やっても バネが はずれる

5

6

7

8 1

2

3

4

あつあつ スープ ふーふー ふーふー あつあつ スープ

スープが あつい ふーふー ふいた スープが あつい うかうか うっかり

ついつい ついつい うかうか うっかり たった 1回

ないても わらっても たった 1回

はずれ ばっかり なんど やっても はずれ ばっかり

うろうろ うごく つくしを つむ うろうろ うごく

- 18 -

表

2

聞き取り検査で用いた全30

文28

れんらく ないなー へんだ へんだ れんらく ないなー

29

ぐいっと きた

ほらきたー またきたー ぐいっと きた

30

ぼくの ぼーし あー ぼくのか ぼくの ぼーし

25

やれやれ ゆめか よかった よかった やれやれ ゆめか

26

らくらく いこー のんびり のんびり らくらく いこー

27

あれっ れーてん よかれ あしかれ あれっ れーてん

しごと すんだ?

さすがー さすがー しごと すんだ?

すーすー すやすや あさまで あさまで すーすー すやすや

21

せんせー せんとー せーとは うしろ せんせー せんとー

22

てんてん てんき いー てんき てんてん てんき

23

にんじん にてね ぐつぐつ ぐつぐつ にんじん にてね

24

みるみる おちた わー すごーい みるみる おちた おーい おかーさん

おなか すいたよー おーい おかーさん

16

おはよー ございます どーも どーも

おはよー ございます

17

よいしょ こらしょ こっち こっち よいしょ こらしょ

18

さーさー どーぞ おさき どーぞ さーさー どーぞ どーだ いーだろー

あれだって これだって どーだ いーだろー

19

ぴりぴり からいもー たくさん ぴりぴり からい

20 11

あーまい あんぱん あぐあぐ あぐあぐ あーまい あんぱん

12

いやいや そーじ はーはー はーはー いやいや そーじ いきいき いきる いつも いつも いきいき いきる うとうと ねむい ぐーぐー ぐーぐー うとうと ねむい

9

10

もしもし どなた?

はいはい はーい もしもし どなた?

あるある ルール ルール ばっかり あるある ルール がたがた うるさいよ どーか してくれ がたがた うるさいよ ぐんぐん のびた おやおや おやおや ぐんぐん のびた

13

14

5

6

7

8

15 1

2

3

4

あつあつ スープ ふーふー ふーふー あつあつ スープ うかうか うっかり ついつい ついつい うかうか うっかり たった 1回

ないても わらっても たった 1回

はずれ ばっかり なんど やっても はずれ ばっかり

- 19 -

図

2

不連続周波数帯域(文献 26)より引用)聴覚刺激の

300Hz

以下と3,000Hz

以上を伝送し、その中間周波数帯域にフィル ターをかけて伝送する- 20 -

表

3

刺激文と復唱時の身体リズム運動の例プロソディの「○」は低い、「●」は高いイントネーションを示す

刺激文 プロソディ 身体リズム運動

(手の運動)

○○●○ ●○

○● ○●

○○●○ ●○

__ ̄_  ̄_

_ ̄ _ ̄

__ ̄_  ̄_

あつあつ スープ ふーふー ふーふー

あつあつ スープ

- 21 -

表

4

吃音者群と統制群の検査A

の成績と統計結果表中の課題数「31」は、全

30

課題では聞き取れなかった者を示す 統制 群

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

9 17 13 15 12 8 5 16

9 4 11

7 10 12 16

11.0(4.03)

0.0191 *

* p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

検査A : 1課題を正確に聞き取れるまでの課題数(全30回)

被験者No. 課題数(回) 中央値(SD) p

C1

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

12 31 22 16 1 31 31 14 31 16 29 18 12 16 31

18.0(9.62)

吃音 者 群

- 22 -

表

5

吃音者群と統制群の検査B

の成績と統計結果統 制 群

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

128 81 101

89 108 139 138 97 115 156 121 137 108 105 91

108.0(21.70)

0.0004 ***

* p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

検査B :全180語から聞き取れた語数

被験者No. 語数(語) 中央値(SD) p

C1

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

106 3 47 60 155

7 6 35

8 58 31 60 105

54 3

47.0(46.11)

吃音 者 群

- 23 -

表

6

重症度分類別の相関結果検査A 検査B 検査A 検査B

-0.43854 0.146794

-0.835242 0.0003448 ***

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

表出された症状からの分類 聞き取り側面からの分類

rs 0.8192719 p 0.0005777 ***

軽度群 22

16

中度群

1 16 18 16 14

重度群

31 29 31 31 31 31

不安群 12

12

106 105 47 60 155

58 60 54 35 106

105 47 60 8 31

3 155

58 60 54 3 7 6 35

8 31

3 3 7 6 中度群

1 16 18 16 重度群

31 31 31 14 rs 0.313129 p 0.31612

不安群 12

12

軽度群

22 16 31 29 31

- 24 -

図

3

検査A

における重症度分類別の相関横軸は、1:不安群、2:軽度群、3:中度群、4:重度群を示す

表出された症状から行った分類を点線と菱形、聞き取り側面から行った分類を 実線と四角形で示す

(回)

(重症度)

表出症状 rs=0.31

p=0.31

聞き取り rs=0.81 p=0.0005

- 25 -

図

4

検査B

における重症度分類別の相関横軸は、1:不安群、2:軽度群、3:中度群、4:重度群を示す

表出された症状から行った分類を点線と菱形、聞き取り側面から行った分類を 実線と四角形で示す

(語)

(重症度)

表出症状 rs=-0.43

p=0.14

聞き取り rs=-0.83

p=0.0003

- 26 -

表

7

復唱検査と実験場面での吃症状数および随伴症状数の比較平均値

平均値

平均値

平均値

5 0

4 0

10 0

7 0

0.01615 * 6.5 0

12 0

21 0

31 0

25 0

0.01136 * 22.3 0

中度群

8 0

15 1

11 1

15 0

12.25 0.25 0.00043 ***

重度群24 5

22 0

35 0

43 0

0.00109 **

軽度群3 0

1 0

5 0

2 0

5 0

1 0

3.2 0

0.01613 *

復唱検査 実験場面 p 2 00 0 検定不可

31.0 1.25

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 吃症状数 随伴症状数0 0

復唱検査 実験場面 p

0.3739

0.4 00 0

0 0

2 0

0 0

0 0

検定不可 0 0

0 0 不安群